原创 俄罗斯“去美元化”遇挫?普京的转变,暴露俄罗斯啥困境?

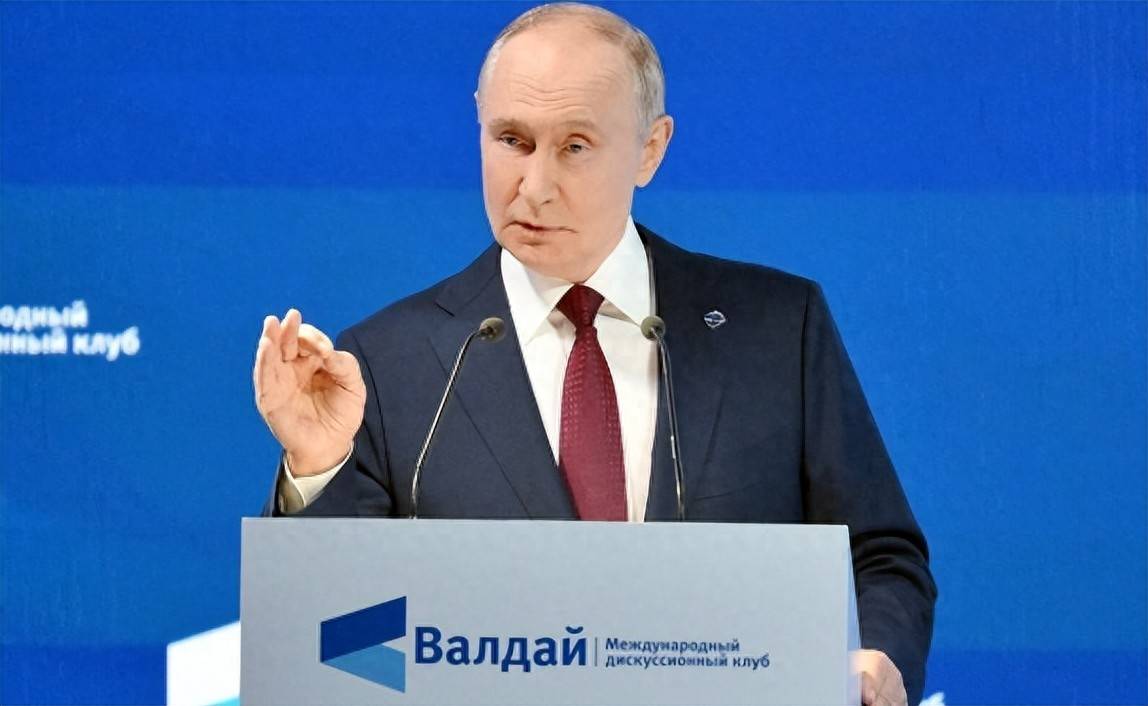

2025年10月,俄罗斯总统普京在“瓦尔代”国际辩论俱乐部的发言,引发了全球热议。过去几年,俄罗斯一直高喊“去美元化”,然而普京这次却明确表示,俄罗斯并没有推动这一政策,也没有计划反对美元。他解释说,俄罗斯之所以使用本币结算,完全是因为被西方国家排除在全球美元支付体系之外,别无选择。

这一表态与之前的言辞形成了鲜明对比。在俄乌冲突刚爆发时,西方将俄罗斯主要银行从SWIFT系统中踢出,俄罗斯一度表现得非常坚决,将“去美元化”视为反抗西方金融霸权的旗帜。为了减少对美元的依赖,俄罗斯不仅与土耳其、伊朗等国签署了本币结算协议,还大力购买黄金。数据显示,到2023年,俄罗斯的黄金储备占外汇储备的比例已超过20%。显然,俄罗斯当时真心希望脱离美元体系。

然而,普京现在突然改变立场,称这一举措是“被迫”而非主动选择,这背后肯定有深层次的原因。或许最重要的因素,是俄罗斯在观察美国局势时发现,特朗普可能会重返白宫。特朗普此前曾公开表示,会对推动“去美元化”的国家加征高额关税,显然他打算继续维护美元的全球主导地位。

此时的俄罗斯,正深陷乌克兰战争的泥潭,经济压力巨大。如果此时继续高举“反美元”的旗帜,不仅会给特朗普提供打压的借口,而且也可能进一步加剧俄罗斯的经济困境。所以,普京此时的表态,实际上是为了避免招惹不必要的麻烦,为未来可能与美国的对话留下余地。而且,这样一来,俄罗斯还可以将“破坏全球金融稳定”的责任推给西方,暗示“不是我搞事,而是你们把我排除在外”。这种巧妙的外交手段,既能在国际上争取一些同情,又为俄罗斯争取了更多的空间。

但单纯的外交考量并不能掩盖俄罗斯国内经济的困境。事实上,俄罗斯的经济现状才是普京改口的根本原因。俄罗斯虽然与中国的贸易主要使用本币结算,但问题也很明显。俄罗斯收到的人民币,并不能像美元那样在全球自由流通,尤其是在人民币资本项目未完全开放的情况下,这些人民币大多只能用来购买中国的商品,无法像美元那样随意使用,导致俄罗斯的金融自由度受限。

与印度的贸易情况也同样复杂。俄罗斯向印度出口大量石油,但收到的却是几乎没有国际市场需求的印度卢比。最终,俄罗斯不得不采取“以物易物”的方式,用石油换取印度的茶叶、药品等商品,这种原始的交易方式看起来有些尴尬。

国内经济状况更为严峻。卢布汇率急剧下跌,从战前的1美元兑换75卢布,已经跌至1美元兑换105卢布,甚至在黑市上达到了1比560的极端情况。为应对这一局面,俄罗斯实行了“只进不出”的外汇管制,虽然表面上稳住了官方汇率,但实际操作中却是通过行政手段强行干预市场,导致国际资本流动受到严重限制,经济逐渐孤立。

此外,俄罗斯的国债利率也极为高企,十年期国债的利率已经飙升至15.8%。与中国和美国的利率相比,差距十分悬殊,这显示国际市场对俄罗斯经济的信任度极低,担心其可能无法控制通胀。因此,俄罗斯此时若继续高调喊“去美元化”,无疑是在自掘坟墓。

在这种经济压力下,俄罗斯不得不面对现实的挑战,不能单纯依赖中美之间的战略博弈来获得利益。普京虽然希望看到美元的主导地位受到削弱,但他同样不希望人民币过快升值,否则俄罗斯的战略地位可能会受到影响。普京希望在中美博弈中保持平衡,尽量避免两边的冲突。例如,在联合国和亚太经合组织会议上,俄罗斯总是以“不偏不倚”的姿态,既支持中国的RCEP扩容,又表示愿意与美国在能源领域开展合作。

然而,这种“渔翁之梦”并不容易实现。俄罗斯对中国的依赖越来越深,2024年俄中贸易顺差已达138亿美元,两国的货币互换规模也已达到187.5亿美元。如果顺差继续扩大,俄罗斯可能不得不与中国加大货币互换的规模,这将使俄罗斯更加依赖人民币。另一方面,俄罗斯市场上,中国的汽车和家电等商品占据了很大的份额。如果减少进口中国商品,俄罗斯可能面临商品短缺和通胀压力。

而在美国方面,两党的俄政策差异巨大,民主党主张加强制裁,而共和党则主张有限接触。在这种情况下,俄罗斯的外交政策很难保持长期稳定。今天与一个党派关系良好,明天可能就因为另一个党派的上台而面临政策的急剧变化。

因此,普京在“瓦尔代”上的表态,是经过深思熟虑的“战略性后撤”。他并没有放弃俄罗斯的核心利益,而是根据当前的经济状况和国际形势,调整了短期战略,务实地寻求生存。这场围绕美元的博弈才刚刚开始,俄罗斯的“去美元化”之路仍然遥远。

普京所说的“被动”,其实揭示了后冷战时代全球金融体系的小裂痕,但俄罗斯目前并没有找到一个能够替代美元的方案。想要实现多极化的货币体系,除了地缘政治上的推动,还需要强大的经济基础、开放的金融市场以及国际社会的信任,而这些恰恰是俄罗斯当前所缺乏的。因此,未来很长一段时间内,美元依旧会是全球金融体系的主导货币。对于俄罗斯和其他有“去美元化”意图的国家来说,他们只能在依赖美元、抵制美元和寻找替代方案之间艰难地寻找出路,而这条路注定不会平坦。