原创 迟到1分钟罚10美元,柬埔寨7000工人大罢工硬刚中资工厂,咋回事

前言

十月的柬埔寨实居省,贡比西县TARAL制衣厂外挤满了密密麻麻的工人,他们没有像往常一样沉默地走向生产线,反而齐齐高举双手,用拒绝入厂的姿态,打破了厂区往日的平静。

这场牵扯7000人的大规模罢工,导火索听起来有些“离谱”,起因是中方管理层新推出的“迟到1分钟罚款10美元”规定。

对月薪仅208美元的柬埔寨工人来说,这10美元可不是小数目,相当于他们一周的伙食费。

更让人心寒的是,这项罚款新规不是孤立出台的,工厂还同时取消了午餐补贴、禁止工人携带药品和饮用水入厂,一连串严苛措施叠加,终于压垮了工人最后的忍耐。

罚款力度之大,彻底激怒了制衣厂的员工们

工人私下里吐槽,柬埔寨的交通本就落后,通勤车经常晚点,路上堵车更是家常便饭,迟到几乎是没法完全避免的事。

自从中方新管理团队接手后,工厂的氛围就变了味:检查越来越严,规矩越来越细,以前约定好“迟到30分钟以上才扣款”,现在一分钟就触线,罚款力度还这么大。

更实际的压力在钱包上,午餐补贴没了,工人每天吃饭要多花2美元,本就微薄的工资刚够覆盖基本生活,再加上随时可能到来的罚款,日子根本没法过。

有位女工接受采访时红着眼说:我们不是不想好好干活,可管理层根本不考虑我们的难处,只想着用罚款逼我们,这太不公平了。

忍无可忍的工人,终于提出了五项实实在在的诉求:恢复之前的午餐补贴,取消“迟到1分钟罚10美元”的规定,重新执行“迟到30分钟以上才扣款”的旧约定,停止强制提高产量指标和随意削减奖励金,还有最基本的——允许携带药品和饮用水入厂。

这些诉求没有一点“过分”的地方,全是围绕着生存和尊重,可就是这样的要求,却需要用罢工的方式才能让管理层重视。

实居省劳工局局长曾布林很快带着工作组赶到现场协调,目前已经解决了通勤车司机管理这类次要问题,但核心的罚款、补贴争议,还得靠劳资双方坐下来深度协商。

当地政府的快速介入,也侧面说明柬埔寨对劳工权益的重视,远不是有些中方管理者想的“可以随便应付”。

有在柬埔寨做了多年投资的中国商人看得很透彻,他说:这种1分钟罚10美元的制度,本身就违反了柬埔寨的劳动法。

可能是新来的中方管理人员,把国内那套硬管理直接搬过来了,却没搞清楚这里的规矩,柬埔寨的工资和罚款,不是投资方想定就定的,每年的最低工资都是政府、资方和工会三方坐下来谈的,怎么可能任由工厂随便罚?

更关键的是,这种操作连商业层面都站不住脚,他补充道:现在客户验厂很严格,只要看到罚款相关的字样,验厂肯定过不了,到时候订单都得黄,这不是给自己找麻烦吗?

海外中企该反思反思了

其实TARAL制衣厂的罢工,并不是中资企业在海外遭遇劳资纠纷的孤例。

2025年5月,巴西检方就正式起诉了比亚迪在当地的工厂,指控那里存在“类似奴役劳动”的情况。

163名中国工人持着不符合规定的签证入境,工资被扣留了七成,想离职还得交高额解约费,甚至有人的护照被直接没收,住的地方条件也极其恶劣,检方一开口就索赔2.57亿雷亚尔,差不多3.24亿人民币。

而在意大利,中资企业更是屡屡碰壁,当地《劳动法典》把工时卡得很死:

每周标准工作时间不能超过40小时,加班不仅要走严格的法律程序,报酬也有明确规定,前两小时按基本工资的50%加付,超过两小时的部分直接翻倍。

这让习惯了“996文化”的中企HR头疼不已,稍微操作不当就可能违规。

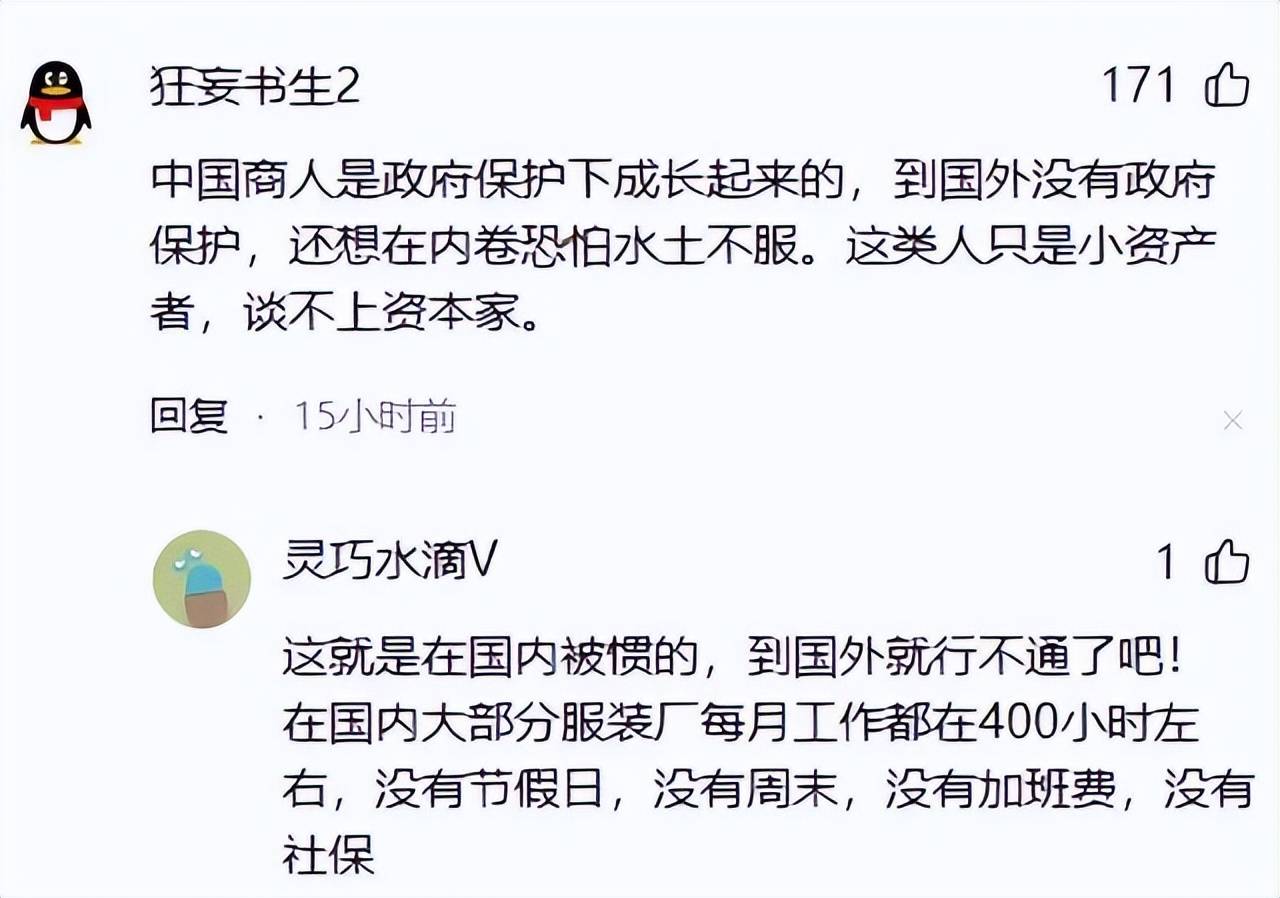

说到底,这些矛盾的根源,其实是两种管理逻辑的碰撞。中方管理者总想着把国内东南沿海工厂的经验直接复制粘贴,觉得“效率优先、纪律至上”,罚款是最直接的管理手段;

可柬埔寨的工人不一样,他们看重的不只是每个月能拿到多少钱,更在乎自己有没有被当成“人”来看待,不能带药意味着身体不舒服时连基本保障都没有,不能带水意味着工作时连解渴都成问题,这些看似细小的规定,戳中的是他们对尊严的诉求。

之前还有中资工厂被曝出“月加班159小时”“自愿加班没有报酬”的情况,要知道柬埔寨劳动法明确规定每月加班不能超过36小时,这种明目张胆的违法操作,不仅把工人逼到墙角,也让“中资企业”的招牌蒙了尘。

结语

现在TARAL制衣厂的罢工或许很快会随着协商平息,但中资企业在海外的管理难题,显然还没到解决的时候。

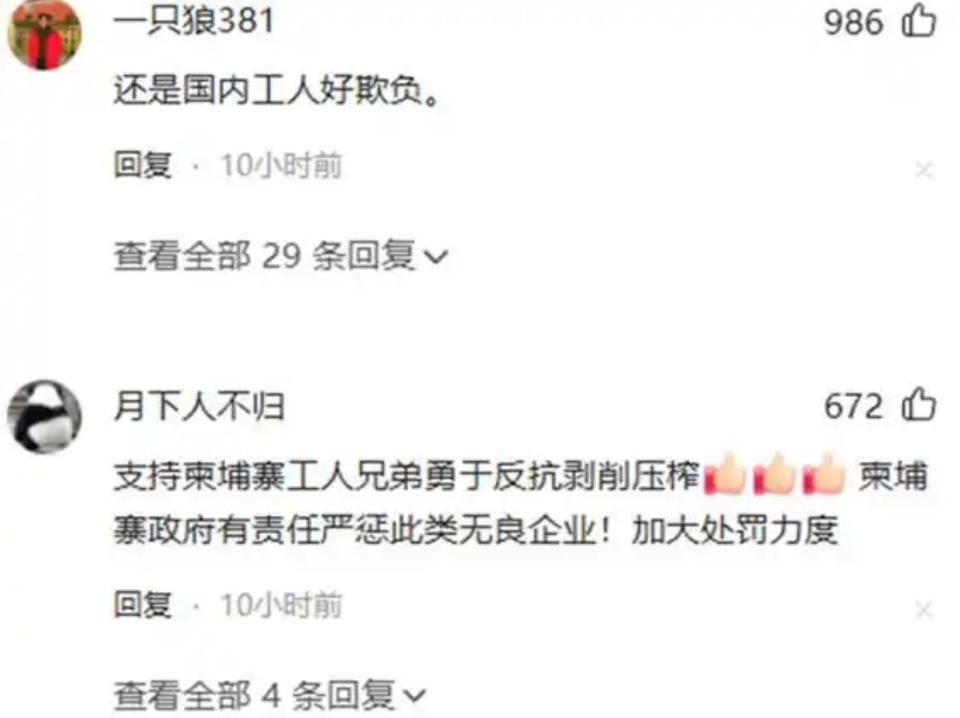

国内网友几乎一边倒地支持柬埔寨工人,有人留言说:反内卷不是反对奋斗,是反对以健康为代价、视权益为儿戏的“伪奋斗”,这句话其实道破了关键。

不管在国内还是海外,工人的基本权益都不该被忽视。那些在国内可能习以为常的罚款、加班模式,到了海外,就得跟着当地的法律、文化和工人需求调整,总想着用“老办法”压人,只会把矛盾越积越深。

毕竟办工厂不是搞“一言堂”,尊重法律、尊重工人,才是能长久走下去的路,否则再高的效率、再大的规模,也经不起一次次劳资冲突的消耗,你们说呢?