原创 日本“失去30年”真相曝光,前央行行长揭秘,根源是这3件事

一提日本“失去的30年”,多数人会下意识归因于1991年的房地产泡沫破裂。

但前日本央行行长白川方明在回忆录《动荡时代》中,以39年央行职业生涯的亲历者视角,揭开了更接近本质的真相,“失去”的说法本身就有偏差,那更像是80年代虚假繁荣后的“理性回调”。

真正让日本经济陷入长期停滞的,是回调过程中三个层层递进的困局,泡沫破裂后金融系统“止血”的十年拖延,让实体经济持续“失血”。

“日本制造”在全球化中陷入“本土空心化”与“竞争力固化”的双重悖论,而最隐性却最致命的,是人口结构恶化抽走了长期增长的根基。

金融困局

很多人知道日本泡沫破裂,却少有人关注后续金融系统的“败血症”,1997-1998年,山一证券、北海道拓殖银行等行业巨头接连破产,整个银行体系坏账高企。

这场危机的破坏力远超泡沫本身,而作为1990年起直接负责不良债权处理的核心参与者,白川方明在《动荡时代》中披露,这场“失血”的根源是四重制度与认知障碍造成的处理拖延。

首先是金融机构的非理性乐观,1992年起不良债权规模已持续扩大,但银行普遍寄望于房地产市场回暖自然化解风险,即便后续住专公司问题暴露,仍不愿主动处置资产。

其次是会计制度的致命缺陷,当时不良资产损失确认标准模糊,银行可通过“展期贷款”掩盖真实坏账规模,直到1995年,7家主要住专公司不良率普遍超过70%,部分机构甚至接近90%,问题彻底藏不住后,大藏省才被迫修订统计标准。

更关键的是法律框架的缺失,1997年前日本尚无专门针对金融机构破产的清算条例,北海道拓殖银行破产时竟因“无章可循”拖延半年才完成资产接管。

最后是政治博弈的拖累,民众对“用纳税人钱救银行”的强烈反对,使得1998年25万亿日元注资方案在国会反复拉锯,最终错过最佳干预时机。

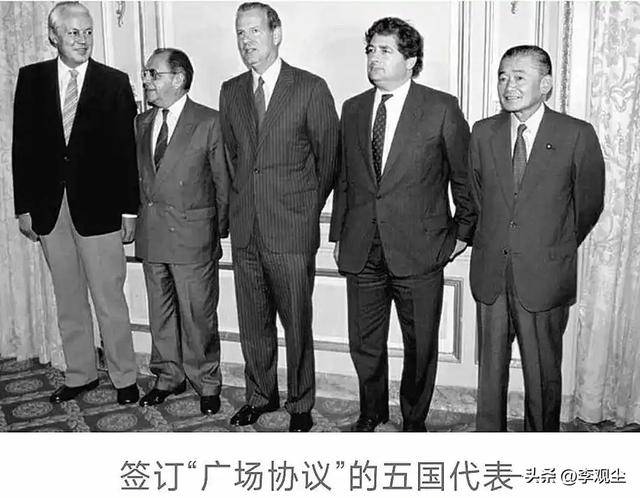

值得注意的是这场泡沫的形成,并非简单归因于与美国等国签订的《广场协议》。

白川方明在清华讲座中直指,1985年协议签订后,日本贸然答应“扩大内需、削减经常账户盈余”的刚性目标,为兑现承诺,日本央行从1986年起将贴现率降至历史低位2.5%,当时通胀已趋近于零,过度宽松的货币迅速涌入股市与房地产。

“储蓄与投资的差距由人口和技术决定,强行用宏观政策扭转,最终催生了不可持续的泡沫,”白川的反思点出了政策误判的核心。

更深远的影响在于,金融系统的长期“止血”不力,直接推高了企业融资成本。

1998年后,日本本土银行普遍收紧信贷,丰田、本田等制造业企业为降低资金压力,不得不加速将生产线迁至东南亚,这又为后续“本土制造业空心化”埋下伏笔。

后来的结果已被验证:拖延处理的代价是市场信心彻底崩塌,即便日本央行后来推出零利率、量化宽松,企业和居民仍因对未来缺乏信心而不愿借钱,形成“越收缩越低迷”的恶性循环。

白川方明在书中痛心直言:“如果能早5年处理不良债权,日本经济增速至少能有所提升”。

产业困局

上世纪80年代,“日本制造”是品质与技术的代名词:索尼随身听、丰田汽车在全球市场“横扫”对手。

但2000年后,“日本制造”却慢慢陷入“降价求生”的被动,白川方明在《动荡时代》中用“贸易条件恶化”量化了这种衰退,1999-2013年,日本出口一件商品能换回的外国货持续减少。

日企曾探索出两种“抱团出海”模式试图破局:丰田带动八大供应商同步海外建厂,在泰国形成完整汽车产业链,住友商事联合川崎重工组成联合体,拿下东南亚多个铁路项目。

为防止技术流失,企业还建立“母工厂”制度,本土保留高附加值核心环节,仅将组装环节转移至海外。

但这种模式在2020年后遭遇严峻挑战:日本车企在东南亚市场的份额出现明显下滑,而中国新能源车企凭借电动化技术,成为主要挤压力量,芯片设备领域,韩台企业通过技术追赶,也让日本市场份额稳定性持续下滑。

日本政府近年多次下调出口评估,进一步暴露结构性隐忧,对亚洲的芯片设备出口因“本地化替代加速”回落,对美汽车出口受关税政策扰动趋于停滞。

白川方明曾警示的“制造业创新惰性”已然显现,这不仅是投入问题,更与产业结构固化相关:日本企业虽国内研发投入强度长期维持在3%以上,但汽车行业大量研发资源仍集中于传统燃油车技术,而中国车企在电动化领域的研发投入强度显著高于日本同行。

封闭的供应链体系又导致技术迭代速度滞后于中美,原本引以为傲的“精益制造”正沦为“僵化标签”。

人口困局

如果说金融收缩是“短期冲击”,企业失势是“中期困境”,那人口结构恶化就是日本经济的“长期痼疾”。

白川方明在《动荡时代》中反复强调,这是“日本经济无法回到高速增长的根本原因”,因为它从源头抽走了经济增长的核心动力,劳动人口创造的价值,且通过多重路径抑制创新与需求。

数据最能说明问题:1990年,日本65岁及以上人口占比已达17.3%,劳动年龄人口开始逐年减少,到2023年,65岁及以上人口占比突破29%,劳动年龄人口比峰值时期减少显著。

即便日本人均劳动生产率能与德国比肩,但“人少了”的拖累远超过“效率高了”的拉动,就像一个车间从10个工人减至8个,即便每人效率提升,总产出仍难回升。

关键的是人口老龄化通过三重路径持续侵蚀经济活力,劳动力供给萎缩,研发人员数量减少直接影响技术突破速度。

消费需求固化,老年群体对新技术、新产品的接受度低,抑制了创新产品的市场空间;其三,社会风险偏好下降,老龄化社会整体趋于保守,风险投资规模缩水,初创企业活力不足。

日本早在上世纪90年代就出台过鼓励生育、完善养老的政策,但“动手太晚”,等政策落地时,人口结构的颓势已难以逆转,这也成为白川方明眼中“最遗憾的错失”。

结语

白川方明在《动荡时代》中写道:“日本先于其他国家经历了泡沫崩溃、老龄化等问题,这些经验对全球都有参考价值”。

他的亲历观察,帮我们跳出了“泡沫=一切”的简单认知,而这三重困局带来的启示,尤为清晰。

说到底,日本“失去的30年”不是“失败案例”,而是一本“预警手册”,白川方明用39年的亲历告诉我们,经济增长没有“永动机”,正视每个阶段的问题、及时破局,才能避免陷入长期停滞的困境。