何以中国·壁画里的中国|张掖大佛寺出土的银币 见证千年丝路“美美与共”

西北角·中国甘肃网记者 亢兆宁 宋芳科 程健 刘姗 王星懿

1970年的张掖大佛寺,金塔殿基下的舍利石函在考古工作者手中缓缓开启。当六枚波斯萨珊王朝银币与一组和田玉珍玩重见天日时,不仅揭开了元代佛寺的隐秘往事,更让一段横跨欧亚的丝路传奇有了最鲜活的物证——这些来自波斯的钱币,恰是千年前东西方文明在丝绸之路上交汇碰撞的“活化石”。

10月28日,由中央网信办网络传播局、国家文物局政策法规司指导,中国互联网发展基金会特别支持,甘肃省委网信办、省文物局主办,张掖、嘉峪关、酒泉市委网信办与敦煌研究院、中国甘肃网、凤凰网甘肃频道共同承办的“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动来到张掖大佛寺,六枚来自波斯的银币讲述着丝绸之路的故事。

故事要从银币上的两位波斯国王说起。五枚印着卑路斯王侧面像的银币,将时光拉回公元5世纪的萨珊王朝。币面上头戴雉堞形王冠的国王,冠顶一对翅翼隐喻着袄教的屠龙之神,半新月托着火焰圆球的纹饰,藏着波斯人对光明的信仰;而另一枚库思老一世银币上,梅花形发髻、双肩飘带与雉堞装饰,又诉说着6世纪波斯王室的审美与宗教传统。这些带着浓郁异域风情的钱币,要跨越帕米尔高原、穿过河西走廊,最终埋入张掖大佛寺的地宫,背后是一条充满烟火气的贸易通道。

在张掖大佛寺银币出土的数十年前,河西走廊的土地上还曾见证过更盛大的丝路图景。公元609年,隋炀帝杨广率领文武百官西巡,在焉支山下举办了一场震惊欧亚的“万国博览会”。彼时,来自波斯、突厥、西域诸国的使者与商人齐聚于此,驼队载着香料、织物、金银器穿梭其间,市集上的语言混杂着波斯语、梵语与中原方言。张掖作为丝路要冲,正是这样的盛会里,成为东西方商品与文化的“中转站”——波斯商人带着银币来交换中原的丝绸与瓷器,中原的工匠则将西域的纹样融入玉雕与金属器,就像大佛寺地宫里那组和田玉珍玩,既有着中原“荣禄登堂”的吉祥寓意,又藏着西域纹样的灵动气息。

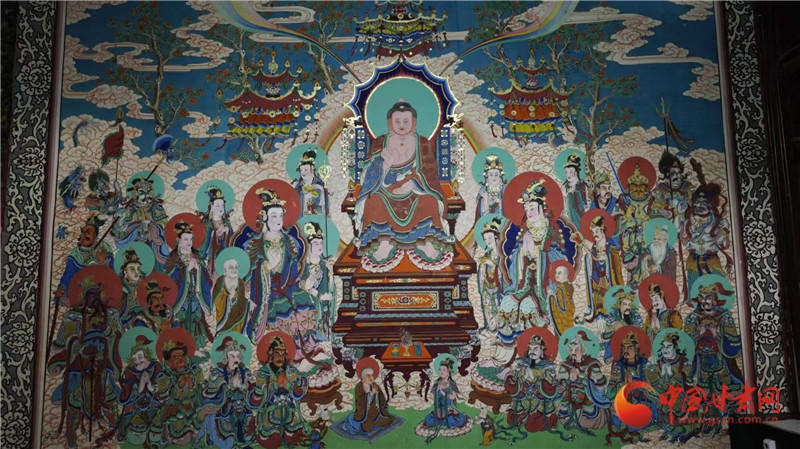

这些银币与玉器,实则是丝路贸易的“见证者”。从波斯都城泰西封到中国长安,数千公里的路途上,商队用骆驼丈量着沙漠与雪山,将萨珊银币作为通用货币在沿途流通。张掖地处河西走廊中段,东接中原,西连西域,既是佛教东传的重要节点,也是商旅歇脚的必经之地。大佛寺作为当地的佛教圣地,将波斯银币纳入舍利函,或许正是丝路沿线“宗教与贸易共生”的写照——就像袄教的火焰纹饰与佛教的舍利信仰在石函中共存,不同文明在此和谐交融。

如今,当我们凝视张掖大佛寺出土的波斯银币,币面上模糊的钵婆罗铭文与联珠纹,依然能勾勒出千年前的繁华:驼铃在戈壁滩上回响,波斯商人与中原掌柜在张掖的市集上讨价还价,佛寺的钟声与袄教的祈祷声偶尔交织。从隋炀帝的焉支山盛会到元代佛寺的地宫珍藏,这些跨越千年的文物,不仅见证了丝绸之路作为“经济动脉”的繁荣,更诉说着东西方文明“各美其美、美美与共”的永恒故事。一枚小小的古币,装下的不仅是一段贸易史,更是人类文明交流互鉴的温暖记忆。