原创 黄金动脉激活粤西!385km/h试车,经济腾飞在即

当广湛高铁广州至阳春东段的试车时速突破385公里,仪表盘上跳动的数字不仅刷新了粤西铁路的速度纪录,更将“粤西1小时融入珠三角”的蓝图从纸上拉到了现实眼前。

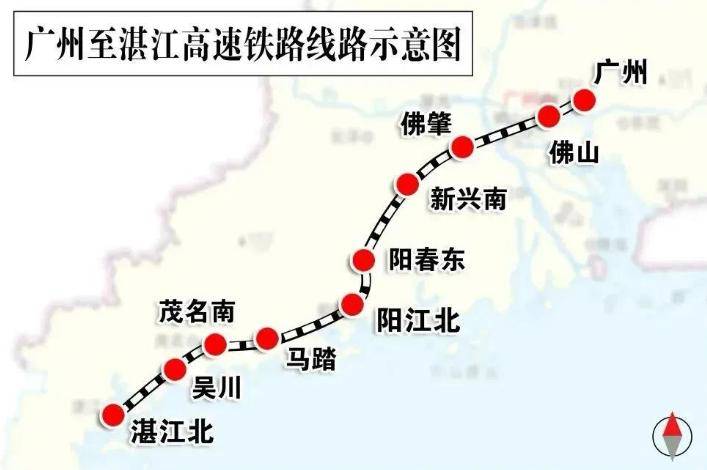

随着年底开通进入倒计时,这条串联广州、佛山、云浮、阳江、茂名、湛江六市的“黄金动脉”,正以肉眼可见的进度,为粤西大地按下发展“快进键”——从阳春东站到广州站201公里,理论最快32分钟抵达;从新兴南站到广州站139公里,最快仅需26分钟。这组震撼的时间数据背后,是广东交通格局的重塑,更是粤西千万人生活方式的革命。

回溯粤西的交通史,“远”曾是刻在区域发展基因里的标签。过去,从阳江到广州,自驾走沈海高速需3.5小时以上,遇到节假日拥堵更是动辄5、6小时;普通火车时速不足120公里,全程要4小时开外;即便是此前的深湛高铁江湛段,设计时速200公里,阳江到广州也需1.5小时。而广湛高铁350公里的设计时速,直接将这段距离的时间成本砍半,甚至压缩到“一杯咖啡的功夫”。

对于在广州工作、阳江安家的通勤族来说,以前“周末回家”要精打细算路程,如今“早上去广州开会,中午回阳江吃海鲜”将成为日常;对于想体验粤西风情的珠三角游客,周末直奔阳春看喀斯特地貌、去新兴泡禅意温泉,再也不用为“在路上耗半天”发愁。这种“时空压缩”带来的,不仅是出行便利,更是人与人、城与城之间的“心理距离”缩短。

更值得关注的是,385公里的试车时速并非“盲目追求速度”,而是对线路安全与技术实力的硬核验证。广湛高铁作为国家“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分,全线采用CR450动车组试验车,搭配无砟轨道、智能信号系统和防风屏障等先进技术——在阳江段的沿海区域,线路经过台风多发地带,特殊设计的防风设施能抵御12级大风;在穿越云浮山区时,隧道与桥梁占比超60%,精准的轨道铺设误差控制在毫米级,确保高速行驶时的平稳性。

据铁路部门介绍,试车时速通常会比设计时速高出10%-20%,此次385公里的测试数据,意味着线路在正式运营时,350公里的时速不仅能稳定保持,更具备充足的安全冗余。这也意味着,粤西民众坐上高铁时,既能感受“贴地飞行”的快感,也能拥有“稳如平地”的安全感。

从经济视角看,广湛高铁的开通将彻底改写粤西的产业格局。长期以来,粤西因交通不便,尽管拥有丰富的资源——湛江的深水良港、茂名的石化产业、阳江的风电与五金、云浮的石材与南药,却难以与珠三角的产业链深度对接。以茂名石化为例,其生产的高端化工产品要运往珠三角企业,此前需通过公路或普通铁路,运输时间长、成本高,部分时效性强的产品甚至错失市场机会。

而广湛高铁开通后,货物通过高铁快运,半天内就能实现“茂名生产、广州组装”,粤西的产业优势将与珠三角的技术、资金、市场优势形成互补。与此同时,珠三角的电子信息、汽车制造等产业,也将因粤西的土地、劳动力资源与交通便利,加速向粤西转移,带动当地就业与产业升级。数据显示,我国高铁开通后,沿线城市的GDP增速平均提升1.5-2个百分点,对于GDP总量超万亿的粤西地区而言,这条高铁无疑是名副其实的“经济加速器”。

在区域协调发展层面,广湛高铁更是打破“珠三角与粤西”二元结构的关键纽带。一直以来,广东存在“珠三角领跑、粤东西北跟跑”的发展差距,交通不便正是重要原因之一。广湛高铁开通后,湛江、茂名、阳江、云浮四市将全面融入“广州1小时生活圈”,意味着教育、医疗、文化等公共服务资源的流动将更顺畅——珠三角的优质医院可以通过“高铁会诊”,为粤西患者提供远程医疗服务;粤西的学生也能更便捷地前往珠三角高校交流学习。

更重要的是,人才流动将从“单向输出”变为“双向互动”:过去,粤西年轻人为了更好的发展机会,大多选择前往珠三角工作;未来,随着粤西产业的崛起和交通的便利,越来越多的人才会选择“扎根粤西”,甚至“往返珠三角与粤西”工作生活,形成“工作在珠三角、生活在粤西”的新型生活模式,这将为粤西的发展注入源源不断的活力。

如今,广湛高铁的建设已进入最后冲刺阶段,站房装修、轨道精调、设备调试等工作正在紧锣密鼓地推进。从广州南站出发,沿着这条高铁向西,既能看到珠三角的繁华都市景象,也能领略粤西的山海风光——阳江的蓝色海岸、茂名的热带果园、湛江的滨海风情,都将因高铁的开通而变得触手可及。

对于粤西民众来说,年底开通的不仅是一条高铁,更是通往美好生活的“幸福路”;对于广东来说,广湛高铁的通车将进一步完善全省高速铁路网,推动“一核一带一区”区域发展格局加速形成,为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚实的交通支撑。

当首趟CR450动车组在广湛高铁的轨道上平稳驶过,我们看到的不仅是385公里的时速,更是粤西大地从“交通末梢”变为“开放前沿”的历史性跨越。年底,当第一班高铁从湛江站驶向广州南站,粤西将正式迈入“350时代”,一个更便捷、更繁荣、更宜居的粤西,正迎面而来。

需要我针对文中提到的“粤西高铁经济带”,补充具体城市的产业发展建议吗?这样能让内容更具实操性,也贴合区域发展需求。