拒绝强硬让座要求,年轻人早就厌烦了道德绑架 |新京报快评

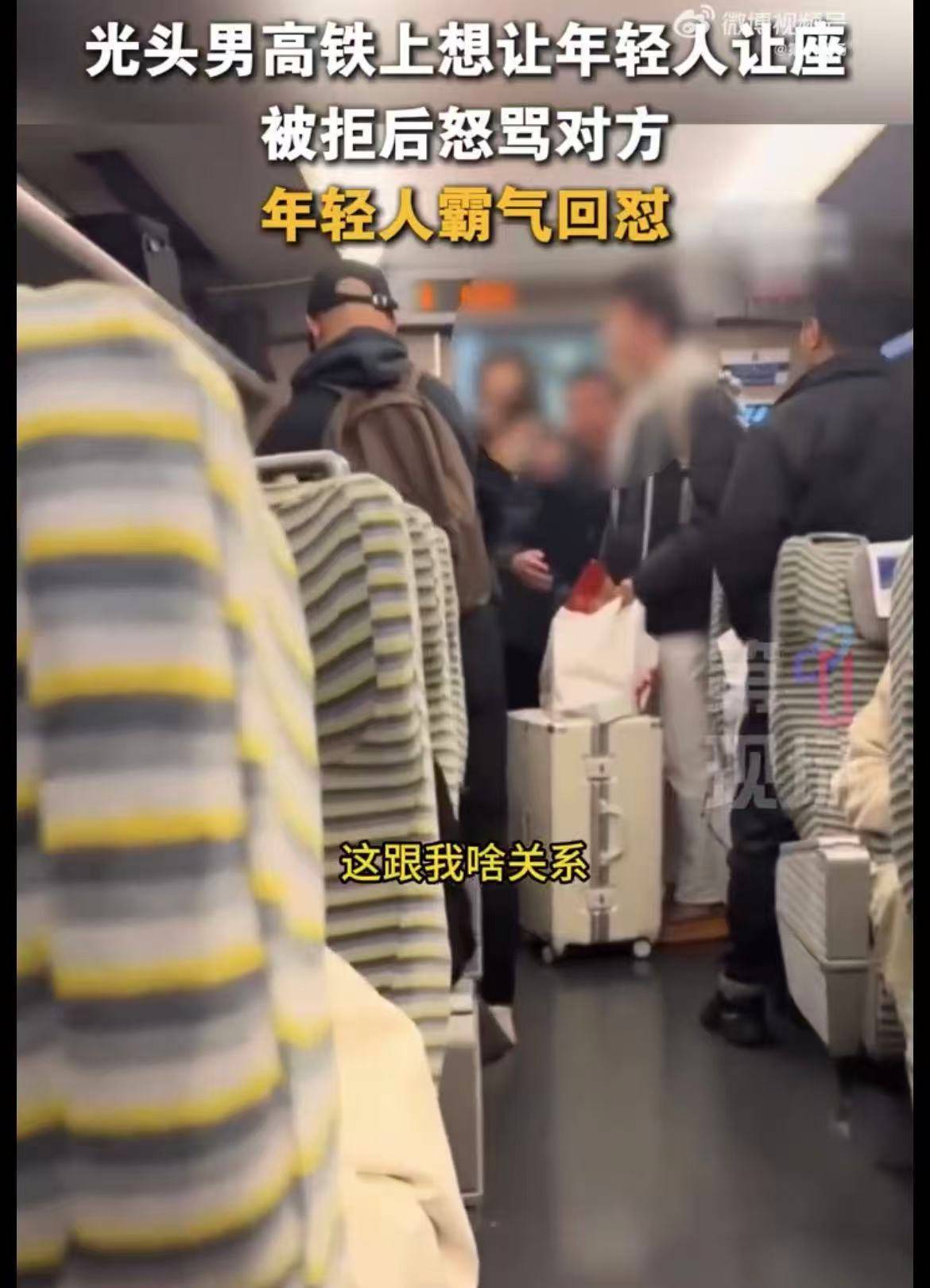

▲11月4日,一光头男子高铁上想让年轻人让座被拒后怒骂对方,被骂后年轻人霸气回怼。图/深圳广电《第一现场》

近日,据新民晚报等媒体报道,一则“男子高铁请求让座被霸气回怼”的视频登上热搜,引发关注。

视频中,一名光头男子想让年轻人让座,称“人就要做好事,你是人吗?”年轻男子则拒绝并反击:“我是你XX,滚起来”。随后,有媒体致电12306,客服回应,出现这种情况,工作人员会进行协调;如无法协调,会依法处理。

如果看了视频中光头男子咄咄逼人的行为,相信没有谁会认为他可以获得让座优待。年轻乘客的回怼当然也很不客气,这可以看作是被对方激怒后的一种自我防御:他没有义务无故承受对方的道德绑架,何况对方已经是赤裸裸地攻击谩骂。用硬气回怼捍卫权益,申明底线,这种反应并不过分。

舆论场上,每一次围观这类让座纠纷,多数网友的取态基本是“让座是情分,不让座是本分”。道理就是如此。这类事件的核心很简单,不过是规则意识与道德情感的碰撞。

公共空间中,规则从来都是基石,道德感当然可以视为对规则的一种润滑,但是,没有人可以超脱规则之外。当规则被践踏,必然会造成他人权利的损害,这是仅靠道德荣誉感无法弥补的。

所以,此事的是非很简单:年轻乘客不让座是捍卫自己的权益,光头男子企图以道德绑架对方,不论在契约规则还是公共礼仪上,都站不住脚。从其举止行为来看,此人更像是一个缺乏素养的粗鄙的利己主义者。

网上一边倒的评论,代表了网友的基本态度。这种舆论风向也在传递一个信号:人们早就厌烦了那种高高在上的、颐指气使的、以自我为中心的道德绑架。公共空间内,每个人都拥有与其他人同等的合法权利。哪怕是弱势群体,在自然理念上也并没有超脱规则的“道德特权”。只不过在实践中,人们可以基于同情心做出符合自我信念的选择。

在很多公共场合,以年龄、代际等身份要素来索取权益,已经不灵了。这背后有微妙的时代环境的变化,有媒介力量的塑造,总之是多重因素合成的结果。当然这不是要否定道德,也不是不要同情心,毋宁说,越是在这样一个细微分歧就容易引爆纠纷的时刻,越需要强调同理心的价值,越需要呼吁宽容的力量,越需要凝聚向善向美的共识。

只是,那种基于所谓身份优势的、乡愿的、“霸凌式”的强迫让座行为,已经很难被年轻人容忍了。原因很简单:公共秩序的良性运转离不开共同的规则,当规则不被遵守,当个人的合法权益被无端挑衅,敢于说“不”,就是捍卫社会规则的底线。

撰稿 / 新京报评论员 王言虎

编辑 / 柯锐

校对 / 陈荻雁