香港的士牌价腰斩:网约车“抢饭碗”,传统出租车真要凉了?

创始人

2025-05-16 01:36:34

0次

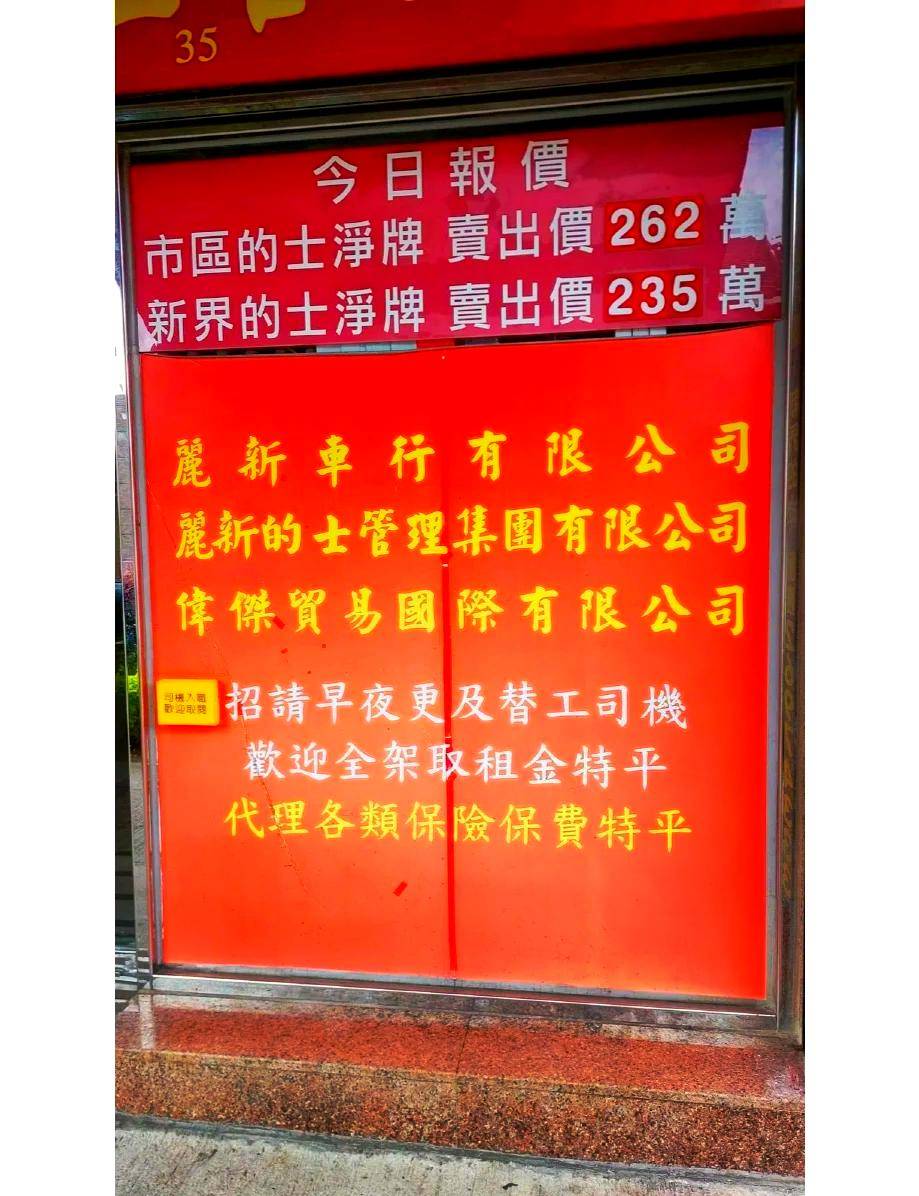

曾几何时,一块香港的士牌照被炒到700万港元的天价,比豪宅首付还贵,如今却跌到200万港元也无人接盘。这背后不仅是数字的缩水,更是一场传统行业与互联网新势力的生死博弈。

过去二十多年,香港的士牌照因为政府停发新牌,成了稀缺资源,价格一路狂飙,甚至被当作“金融产品”炒卖。司机们靠收租就能躺赚,牌照按揭、转手炒卖比开出租车还来钱快。

可自从Uber、高德、滴滴等网约车杀入香港,情况彻底变了。

的士司机拒载短途客、故意绕路、挑客议价等乱象早被市民诟病多年,甚至有立法会议员自曝“宁愿走路也不打车”。

车内座椅开裂、安全带失灵、拒收电子支付的场景随处可见,有游客吐槽:“明明计价器显示80块,司机硬要收100现金,说是‘夜间附加费’,可当时才晚上8点!”。

更离谱的是,部分司机对本地人和游客“看人下菜碟”,遇普通话乘客就漫天要价。

反观网约车,虽被部分人称作“非法营运”,却凭明码标价、车况干净和手机支付赢得民心。Uber、高德等平台车辆随叫随到,高峰期加价规则透明,年轻人直言:“贵也认了,至少不用受气。”

事实上,这些平台长期游走于灰色地带——香港法规至今未明确网约车合法性,警方偶尔突击查处,但市民用订单量让行业越做越大。

的士行业并非毫无察觉。牌照持有者们曾指望靠垄断地位吃一辈子租金,如今租金回报率从6.7%暴跌至3%,连月供都覆盖不了。有车主尝试组建高端车队对标网约车服务,可刚提出装信用卡支付机就遭同行抵制:“多一事不如少一事!”。

另一边,政府拟推新规强制的士安装扫码支付、开放网约车合法化,反而加速了牌照抛售潮。

这场博弈没有非黑即白的答案。的士牌照泡沫破了,但市民真正要的不是牌照涨跌,而是一个敢放心招手、不怕被宰的出行环境。当“铁饭碗”变成“烫手山芋”,或许正是香港出租车刮骨疗毒的契机。

相关内容

热门资讯

三环集团:现金流量表与资产负债...

证券之星消息,三环集团(300408)01月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...

原创 美...

突发重磅预测!美联储可能在2026年降息高达150个基点,也就是1.5个百分点!朋友们,我是帮主郑重...

美劳动力市场陷入“寒战”,美联...

受关税不确定性和企业加大AI投入影响,美国12月就业增长料将放缓,劳动力市场陷入“不招人也不裁员”的...

巴克莱银行将斯特兰蒂斯目标价从...

来源:滚动播报 巴克莱银行将斯特兰蒂斯目标价从12.5欧元下调至10欧元。

美国跨境汇款新规正式生效:现金...

据新闻报道,当地时间 2026 年 1 月 1 日,美国针对部分跨境汇款交易的新税收措施正式生效。根...

加拿大政府投入1600万加元支...

来源:市场资讯 (来源:全球变化研究信息中心) 2025年12月16日,加拿大自然资源部(Natur...

Anthropic寻求100亿...

据《华尔街日报》 (The Wall Street Journal)周三报道,聊天机器人Claude...

今日金价:2026年1月9日黄...

1月9日国际黄金价格 (单位:美元/盎司) 品种 最新价 涨跌额 ...

潼关黄金(00340.HK)根...

格隆汇1月9日丨潼关黄金(00340.HK)公布,根据在2025年12月19日订立的买卖协议于202...

密尔克卫:公司及其子公司对外担...

每经AI快讯,密尔克卫1月9日晚间发布公告称,截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为人民币约...