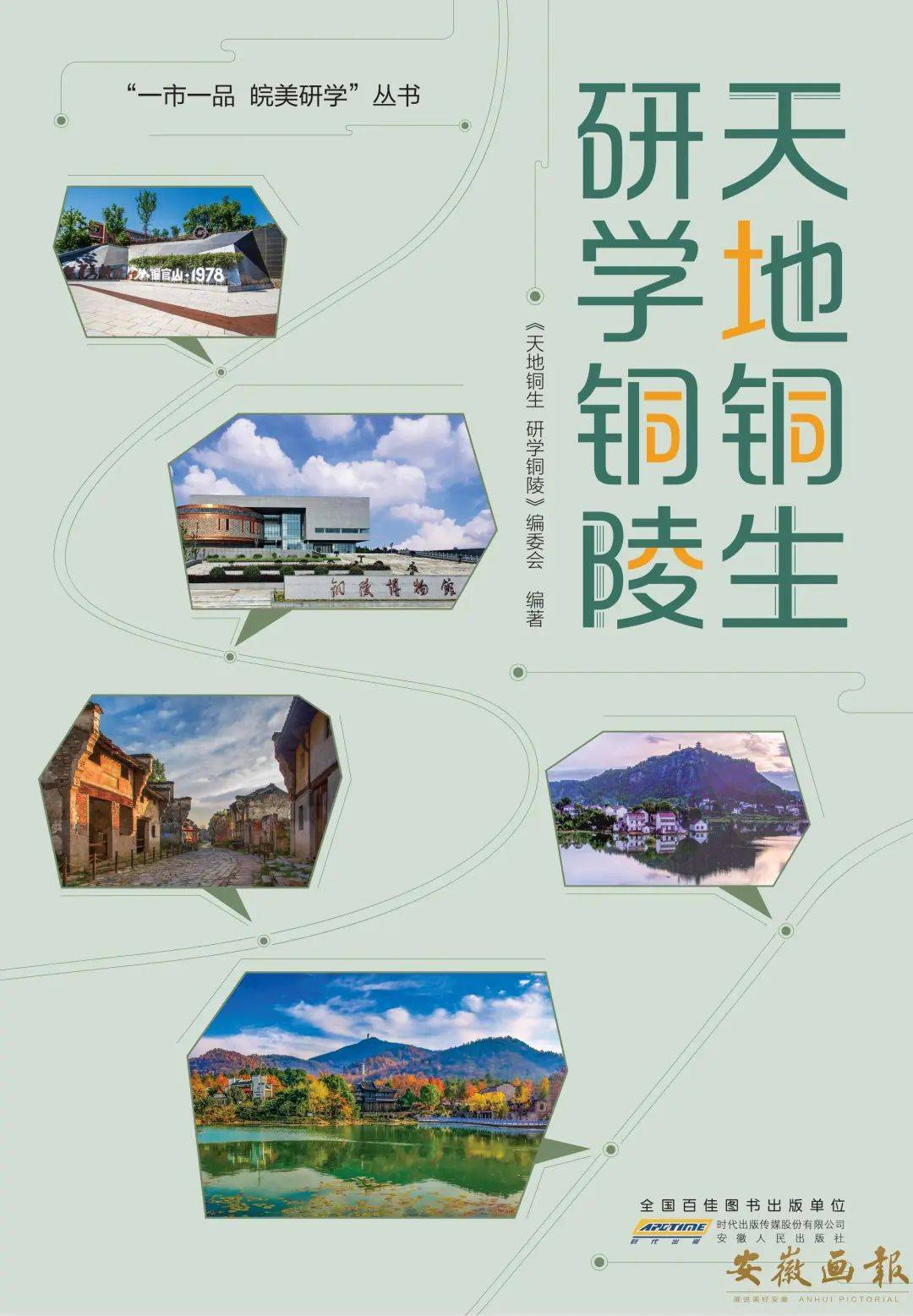

皖美夏日|一市一品 皖美研学 天地铜生 研学铜陵

编者按

2024安徽研学旅游大会召开之后,在安徽省文化和旅游厅指导下,安徽出版集团所属8家出版社和全省16市文旅部门联手,挖掘各地最具特色的自然资源和人文资源,梳理精品课程和路线,提炼精准的主题内涵,为各市“量身定制”研学旅游名片,打造“一市一品 皖美研学”丛书。

展山川风物之美,品历史人文之韵,沐科技创新之光,铺开“文旅+出版”跨界融合的全域旅游新画卷。

本期,我们翻阅安徽人民出版社精心编撰的图书《天地铜生 研学铜陵》。

铜陵,这座长江之滨的幸运儿,在平静如水的气质下沸腾着青铜的血液,以其三千余载的矿冶历史,熔铸出中华青铜文化的辉煌篇章。现在,就让研学伙伴铜小陵带你启程,解锁“中国古铜都”的N种打开方式。

青铜肇始

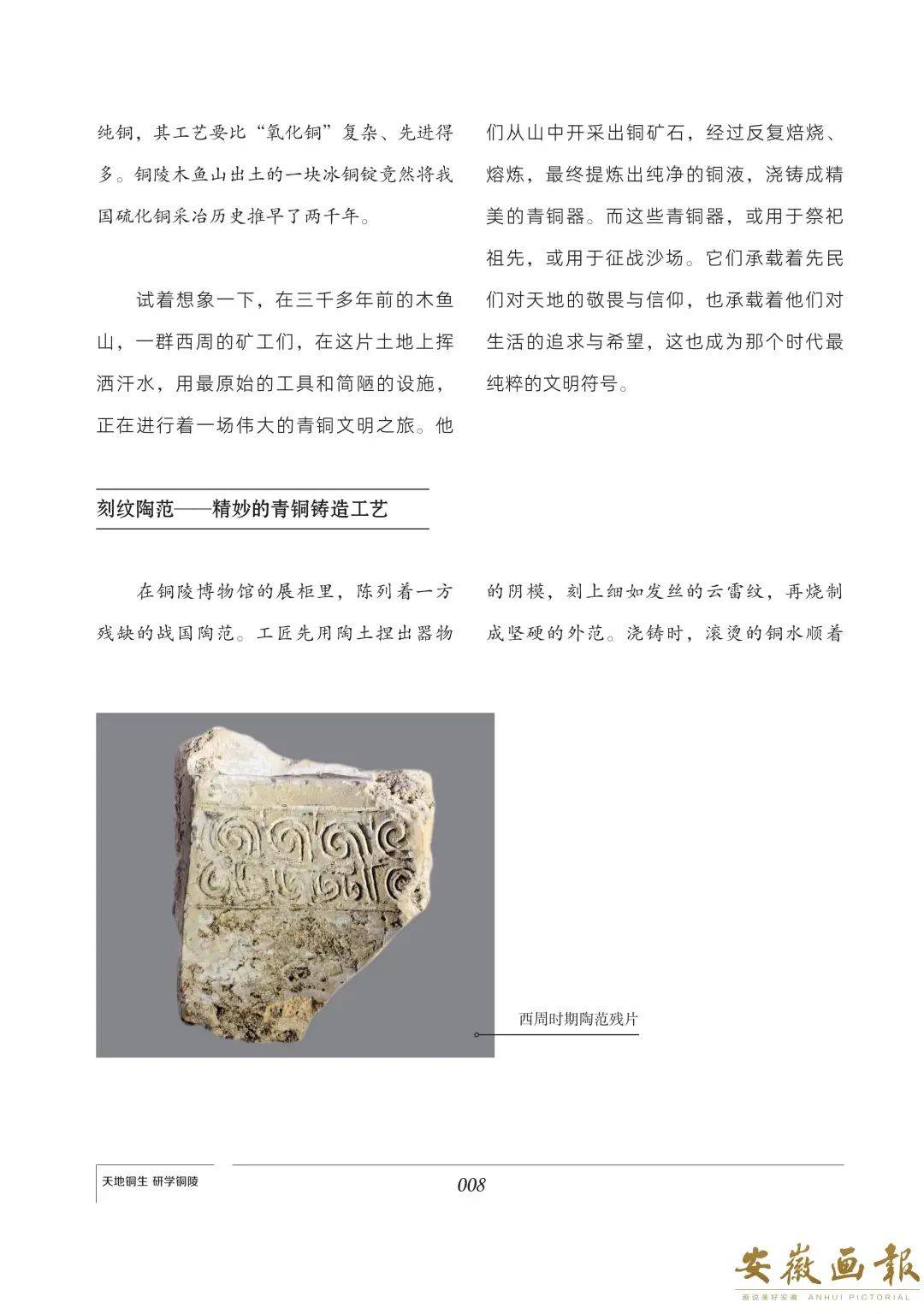

青铜不仅是礼乐征伐的载体,更是文明进阶的重要基石。1974年,铜陵朱村乡以西周冰铜锭的出土震惊考古界,这意味着早在三千年前,中国先民就已掌握复杂的硫化铜冶炼技术,比史书记载的“青铜配方”还要早上千年,欧洲更是直到中世纪才破解这一冶炼之谜!

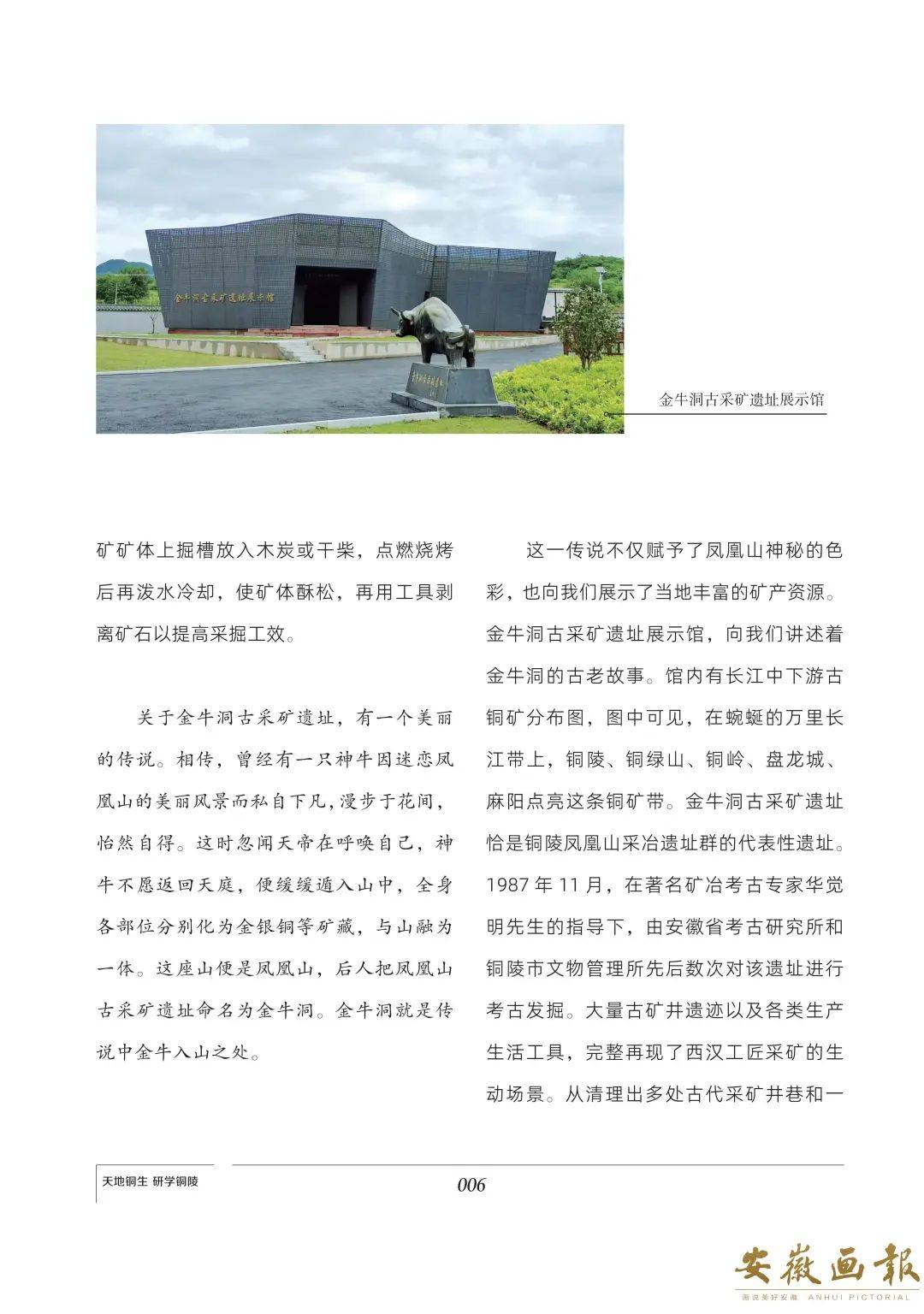

“碧矿不出土,青山凿不休。”北宋诗人梅尧臣行舟过铜陵时,震撼于采矿的盛景。金牛洞古采矿遗址中,春秋时期的矿工们用“半框式支护法”加固井巷、以“火爆法”提高工效,从岩壁的痕迹里,我们得以窥见古代工匠的智慧和矿业的辉煌。

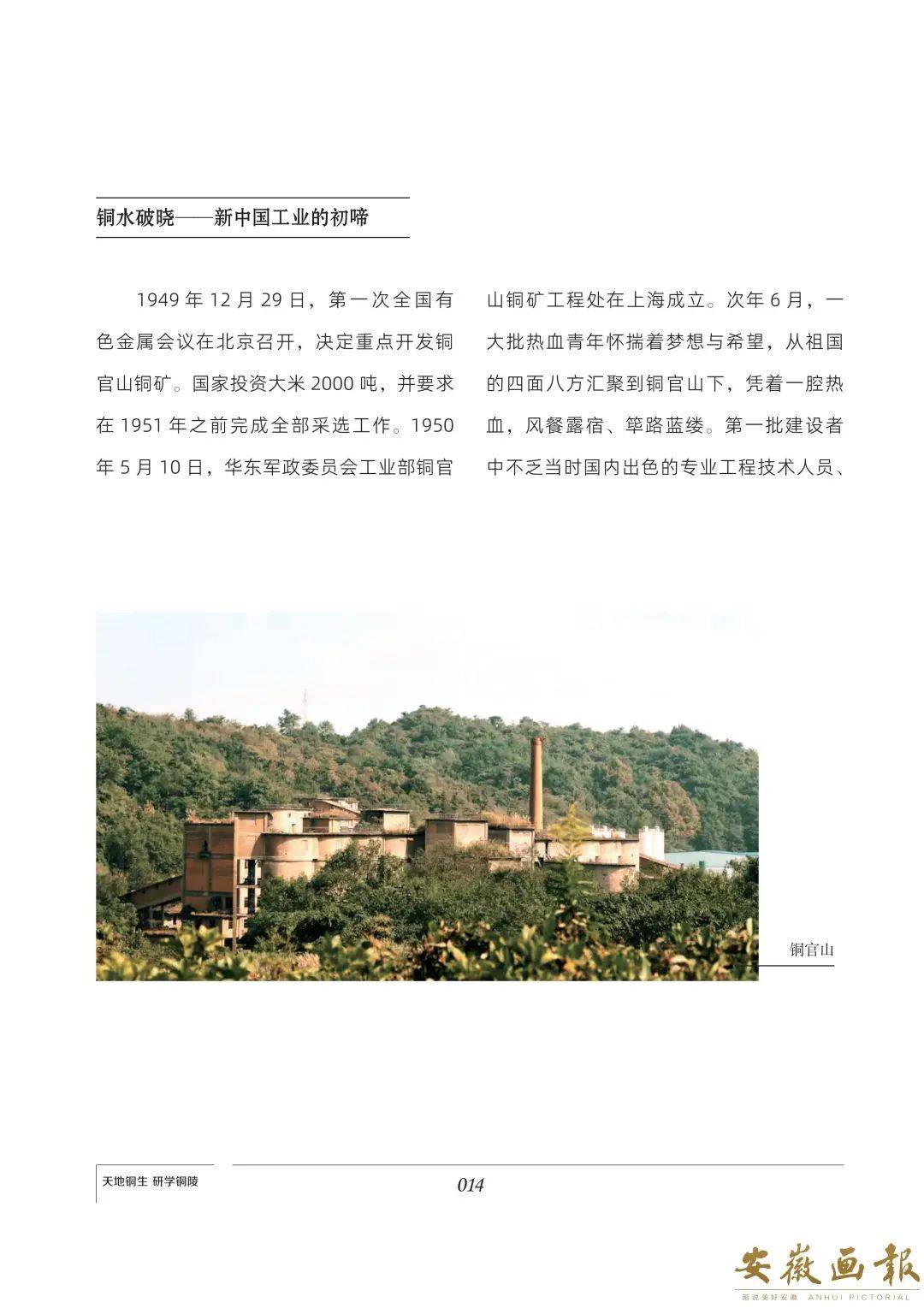

铜官山,承载着铜陵的时代记忆与工业梦想。1953年5月1日,随着指挥员清脆的哨声,第一炉铜水如熔金瀑布倾泻而下,浇铸出重达328千克的“共和国第一铜锭”。正是这团炽热的金属,点亮了新中国156个重点工程的电路,催生了第一辆解放卡车的电路,更化作保家卫国的子弹洪流。

山水人文

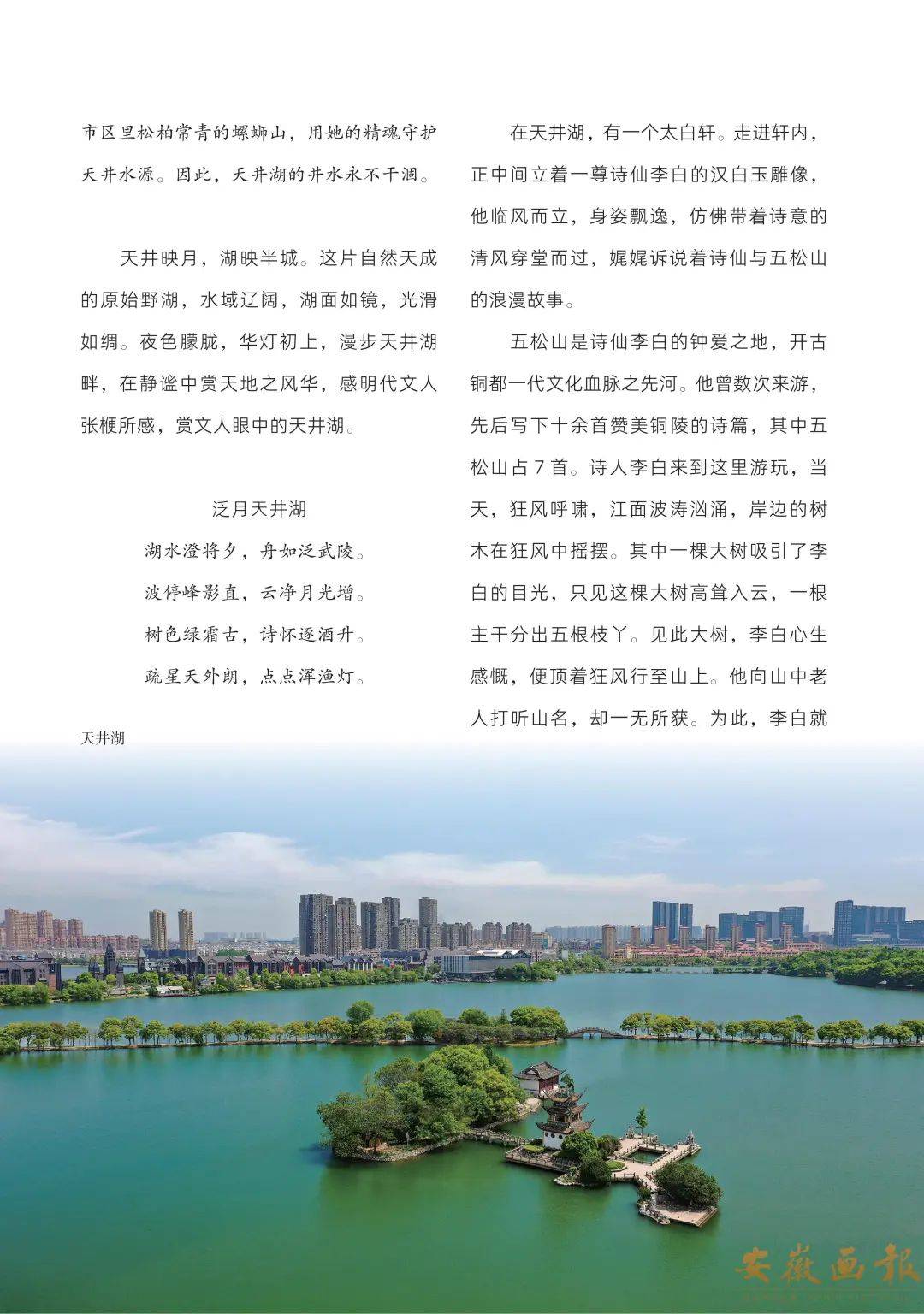

山水滋养文心,人文润泽山川。天井湖的太白轩内,李白的汉白玉雕像临风而立,这位一生爱漫游的诗仙,曾数次来到铜陵,在五松山的苍松翠柏间、在铜官山的烟霞雾霭中,先后留下十余首诗篇。其中“我爱铜官乐,千年未拟还”的直白咏叹,道尽了他对铜都风物的沉醉之情。

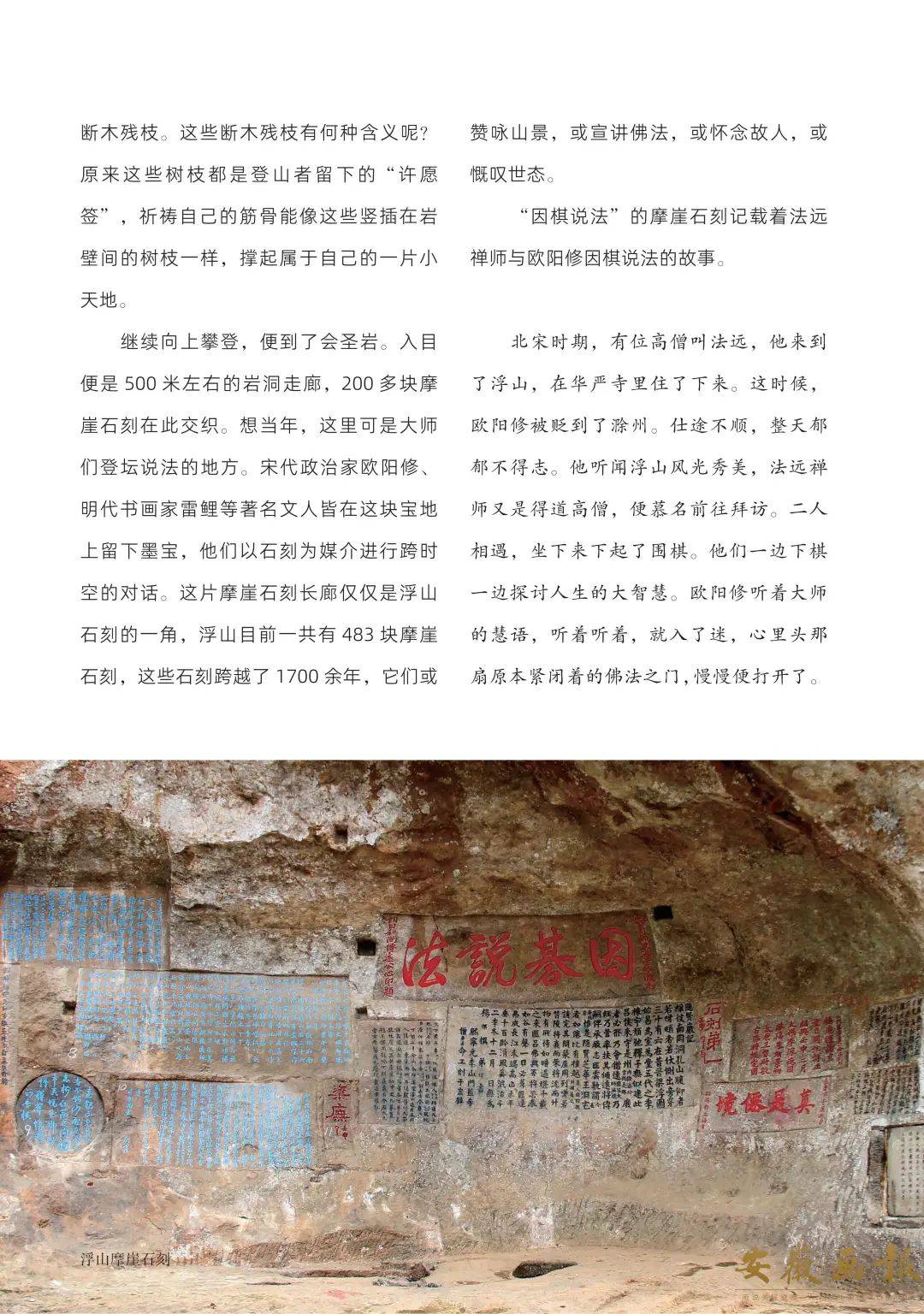

浮山的483块摩崖石刻,跨越了1700余年,每一块岩石都镌刻着神奇的故事:有法远禅师与欧阳修“因棋说法”的哲思,有“壶天别业”下穿越时空题诗相和的对话……等待着后人前来探寻奥秘。

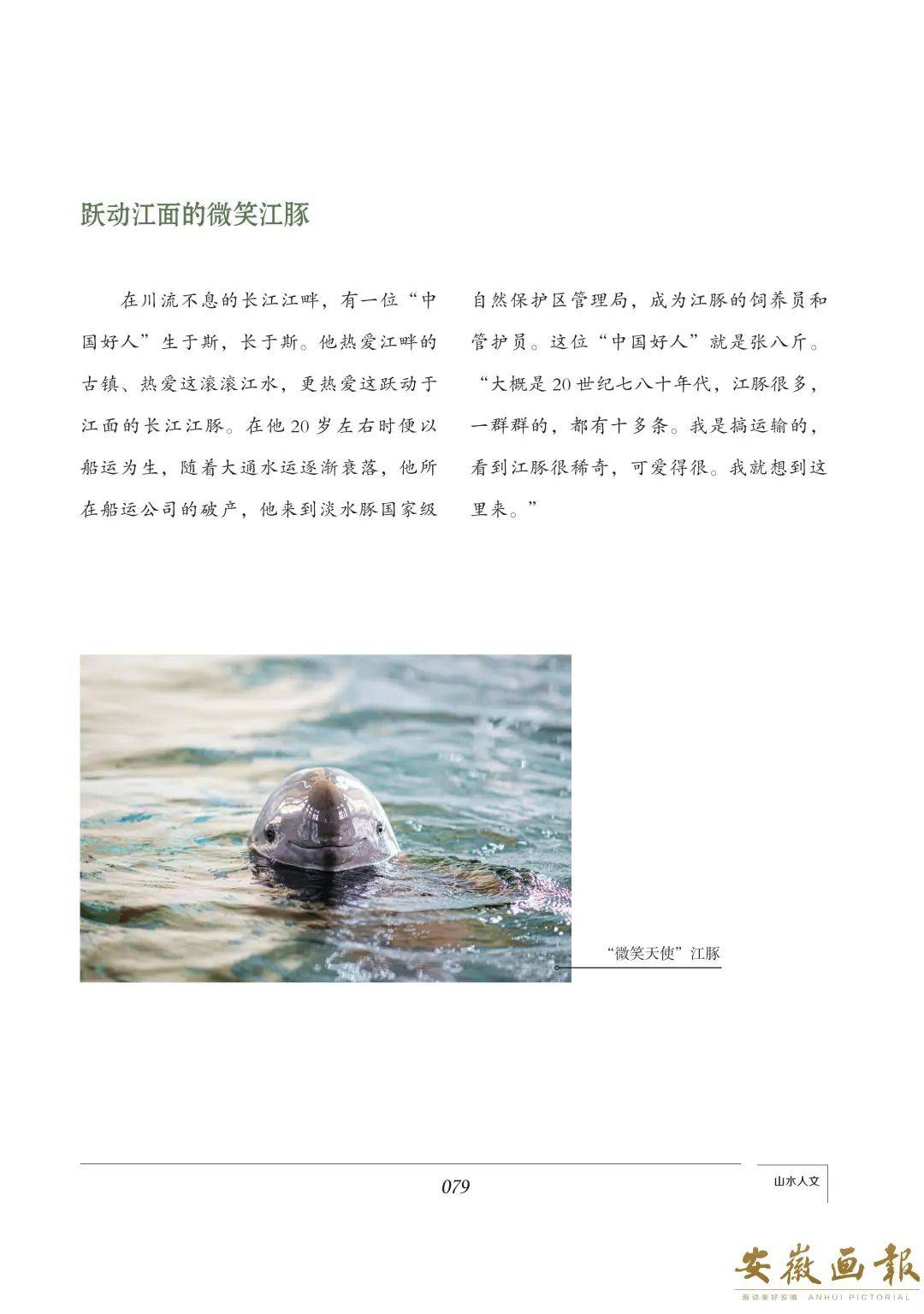

长江江豚的微笑,是铜陵生态修复的最美注脚。在大通镇和悦洲的夹江上,铜陵淡水豚国家级自然保护区的“微笑天使”们用正圆滚滚的身体划出跃动的弧线。得益于“十年禁渔”计划,这片水域成为它们的宁静港湾,江豚群或同步出水、或嬉戏吐水,上扬的嘴角仿佛在诉说着“人与自然和谐共生”的美好。

铜都商贸

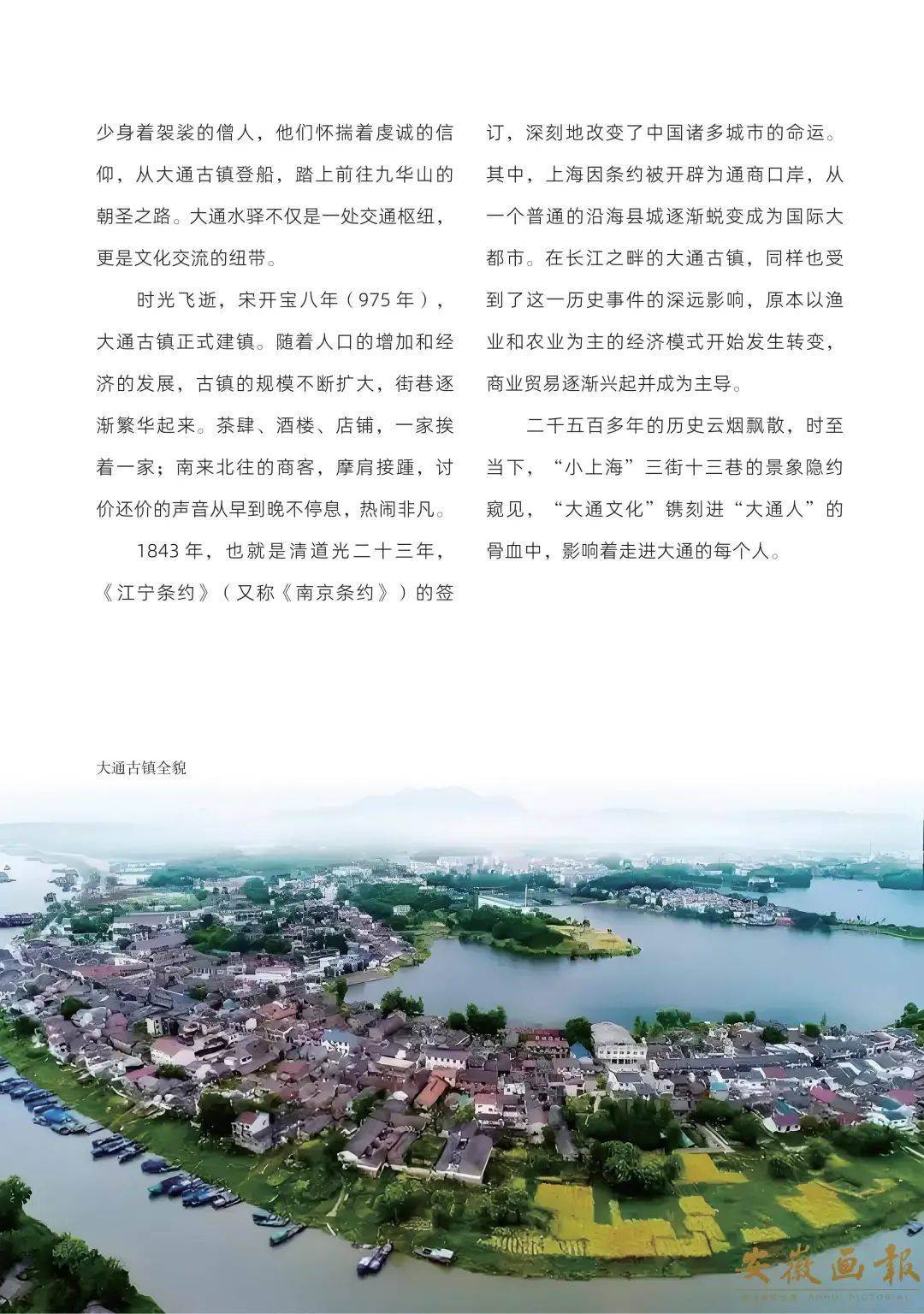

长江之滨,古老的渡口见证岁月的沧桑变迁,青石板路诉说着商埠往昔的繁荣与喧闹。大通古镇曾有“小上海”之名,澜溪老街的百年老店鳞次栉比,轮渡往来处,和悦洲的“三街十三巷”曾盐船云集,剪纸、藤编、水龙灯、龙舟赛、杆秤制作、茶干制作、白姜制作……一众民俗如珍珠般串联起古镇的烟火记忆。

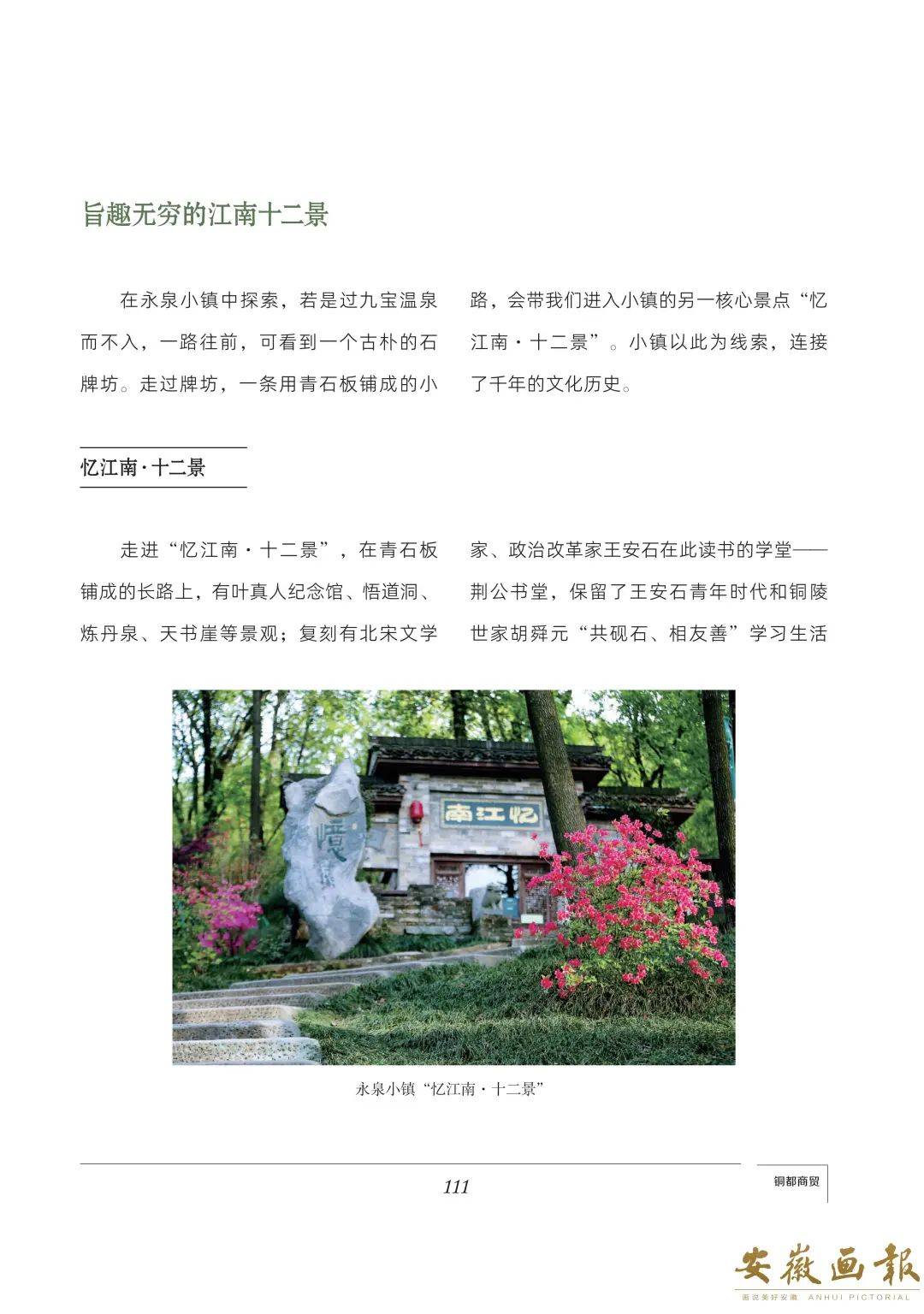

永泉小镇书写着矿山变景区的生态奇迹。铜钱是小镇的独特标识——在“永泉钱庄”换几袋仿古铜钱,揣着钱袋走进“江南味道”街区,兑换琳琅满目的特色小吃;再在九宝温泉的氤氲水汽中洗去疲惫;转身步入“忆江南·十二景”,感受人文与自然相融共生之美。

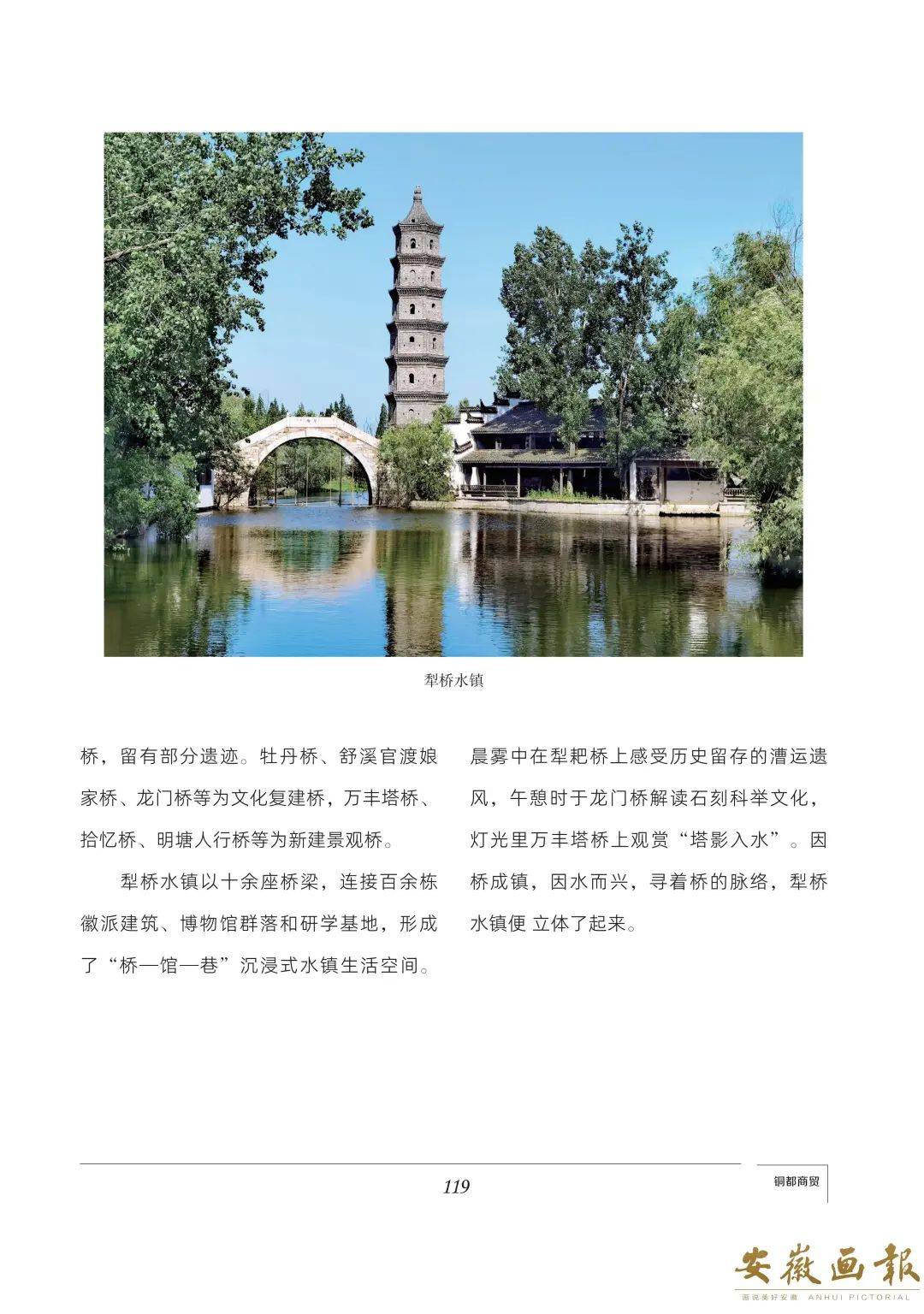

犁桥水镇以十余座桥梁,连接百余栋徽派建筑、博物馆群落和研学基地,形成了“桥—馆—巷”的沉浸式水镇生活空间。晨雾中在犁耙桥上感受历史留存的漕运遗风,午憩时于龙门桥解读石刻科举文化,灯光里万丰塔桥上观赏“塔影入水”。因桥成镇,因水而兴,寻着桥的脉络,小镇便立体了起来。

革命烽火

渡江战役中,铜陵作为前沿阵地,见证了“百万雄师过大江”的壮丽史诗,成就了“江南解放第一城”的荣光。1949年4月17日,铜陵地下党交通员赵傍根只身泅水渡江,将《江防图》送达江北;三日后,二十四军七十师打响了渡江第一炮,率先登陆铜陵的船只荣获二十四军“渡江第一船”称号。宝贵的渡江精神与青铜之根、山水文脉相互交融,共同熔铸新时代铜都精神。

研学铜陵,应天地铜生,因山水之利,青铜淬火处,皆是少年心。

编辑|胡冰琦

审核|邹帆

来源|安徽画报