原创 银行取款“新规定”,现已实施,储户需知,以后取“5万”方式不同了

近日,我国银行业迎来一项重要调整,涉及大额现金存取管理的新规已正式落地实施。根据中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2025年8月起,个人存取款超过5万元(含)需履行更严格的身份核实和资金来源说明义务。这一变化直接关系到每位储户的日常金融操作,值得深入解读。

一、新规核心内容解析

1. 身份验证升级

以往取现5万元仅需提供身份证件,新规要求额外补充交易目的说明。例如,在云南某国有大行网点,储户王女士办理6万元取款时,除身份证外还需填写《大额现金业务登记表》,明确标注用途为"房屋装修",并留下联系方式。银行工作人员表示,此举并非限制存取自由,而是为完善金融监管链条。

2. 分级管理机制

不同金额采取差异化管理:

5万至20万元:需说明资金来源或用途

20万至50万元:增加客户经理面签环节

50万元以上:触发反洗钱系统重点监测

浙江某城商行已上线智能审核系统,通过分析客户历史交易记录加速验证流程,正常业务办理时间控制在15分钟内。

3. 现金流转追溯

新规要求银行建立"存取款双向追踪"机制。如北京朝阳区某支行案例显示,一笔8万元取现后若在72小时内存入其他账户,系统将自动生成资金链路报告。这种设计既能防范非法资金流动,又为正当交易留存证明。

二、政策出台的深层逻辑

1. 反洗钱攻坚战升级

公安部数据显示,2024年通过现金交易实施的电信诈骗涉案金额同比上升23%。新规通过"资金用途透明化"切断犯罪团伙的洗钱通道。某跨境赌博案件中,正是因嫌疑人多个账户频繁存取4.9万元(刻意规避原5万限额)而暴露。

2. 数字人民币推广配套

央行数字货币研究所专家指出,现金管理收紧与数字人民币推广形成政策协同。深圳试点数据显示,大额现金业务新规实施后,企业对公账户使用数字人民币结算的比例提升17个百分点。

3. 国际金融监管接轨

我国现行5万元报备标准仍高于美国的1万美元(约合7.2万元人民币)国际反洗钱门槛。此次调整使我国与FATF(金融行动特别工作组)标准进一步对接,助力企业跨境贸易结算。

三、储户应对指南

1. 业务办理优化方案

分拆规避不可取:某地农商行已封堵"化整为零"交易,同日多笔取款累计超5万元将触发预警。

电子渠道替代:手机银行预约大额取现可提前完成资料审核,某股份制银行数据显示预约用户平均节省40%柜台时间。

凭证留存技巧:装修合同、购车协议等辅助材料拍照存档,可缩短后续业务办理周期。

2. 特殊场景处理

紧急医疗支付:三甲医院财务处确认,凭住院押金单可申请银行绿色通道,30分钟内完成大额取现审核。

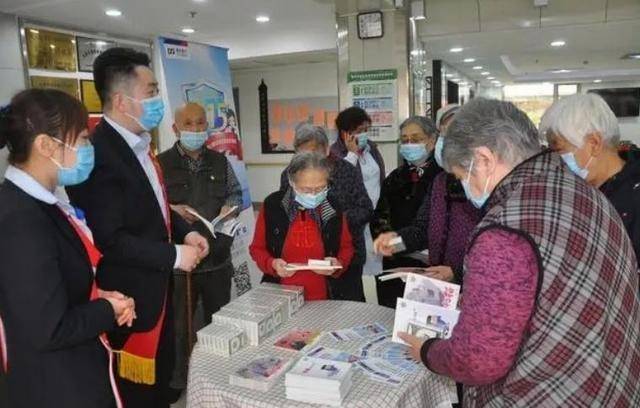

农村地区适配:云南怒江州推行"移动服务车"上门核实,解决偏远地区老年人存取款难题。

3. 账户管理升级建议

将日常消费账户与大额储蓄账户分离,降低交易核查频率

企业主可申请"法人客户白名单",经资质审核后享受简化流程

定期更新银行预留信息,避免因联系方式失效导致业务中断

四、行业影响全景观察

1. 银行服务重塑

建行已在北京部分网点试点"现金服务专区",配备专用清分设备和独立监控系统。柜员培训新增"交易目的合理性判断"模块,重点识别如"借款""投资"等高风险表述。

2. 相关产业联动

保险箱租赁业务量同比增长35%,部分客户转向贵金属等替代保值方式

第三方支付平台日均转账限额普遍上调至3万元,形成差异化服务

公证机构推出"资金用途声明公证"新业务,单笔收费200-500元

3. 国际经验镜鉴

日本实施"100万日元(约合4.8万元人民币)以上取现预约制"后,现金犯罪率下降28%。但澳大利亚因审核过严导致投诉量激增的教训提示,需在安全与便利间寻求平衡。

这项改革本质是金融安全与个人便利的再平衡。短期内可能增加业务办理步骤,但从长远看,规范的现金管理将降低全社会金融风险成本。建议储户主动了解银行具体实施细则,合理安排大额资金操作。监管部门表示将每季度评估政策效果,动态优化阈值标准和审核方式。在数字经济时代,这项制度演进也预示着我国现金管理正从"粗放式"向"精准化"转型。