原创 欧盟又打起新算盘:不赔偿乌克兰损失,俄休想拿回2100亿欧元,微妙时刻,普京迎来强援

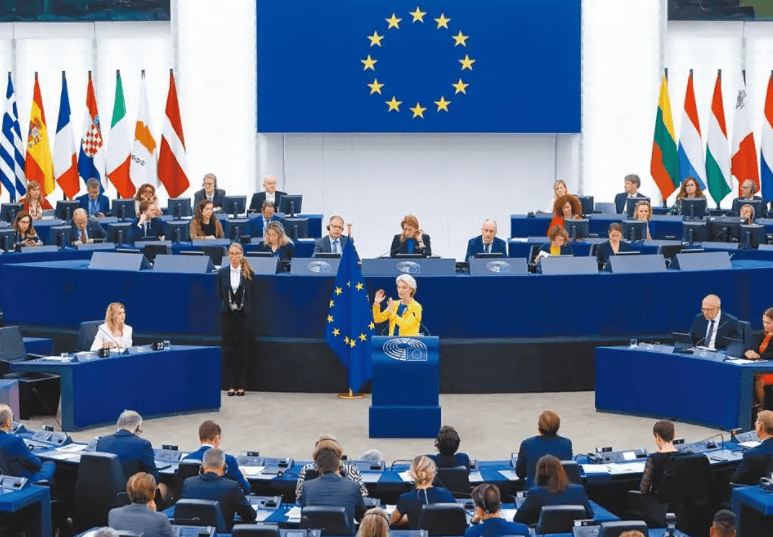

据报道,8月28日,欧盟委员会主席冯德莱恩放话,要追加对俄制裁,并推动把冻结的俄罗斯资产用到乌克兰重建上。

而就在两天后,在哥本哈根举行的欧盟外长非正式会议上,欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯把话说满——俄罗斯不全额赔偿乌克兰,就别想拿回被冻结资产。这句话一出,等于把谈判的天花板钉死。

账面上,欧盟冻结的俄罗斯主权资产约2100亿欧元,其中约1830亿欧元在比利时欧洲清算银行(Euroclear)托管,所有权在俄罗斯央行名下。台下的现实更刺眼:乌克兰预计2026年有80亿欧元预算缺口,美国这边援助趋冷,欧盟财政又紧。另一个镜头给到天津,上合组织峰会开幕,莫迪与普京会场内热聊,俄方并非被孤立的一面。几组画面拼在一起,欧洲的钱袋子、战场的消耗、地缘的站位,全串上了。

欧盟的政策盘子并不只一句狠话。

日前文件里提到,把资产放进“特殊目的工具”,参考欧洲稳定机制的玩法,再对G7开放,好处是把流程握在自己手里,降低成员国否决带来的掣肘。还有个大胆想法,把冻结资产转投更高风险产品,指望收益率更好,能多切点“奶”。问题也跟着来了。

欧洲清算银行CEO于雅莉点破关键:高风险亏了,兜底的是欧洲纳税人,这种打法本质上接近没收。这不是技术细节,这是法律与金融稳定的命门。欧盟内部马上分成两派:波罗的海三国加波兰、外加如今立场更硬的芬兰,一口一个“直接没收”;法德意比这边不断踩刹车,担心主权豁免被打穿,清算体系信誉被拖下水,欧元的国际信用跟着掉链子。比利时的焦虑最直白:钱就在自家清算系统里,真动刀,名声与合规一起掉。

有人说,那就继续用收益打补丁。去年的折中方案就是这么来的——本金不动,收益拿出来给乌克兰贷款,累计说是450亿欧元的收益,欧盟再配套180亿欧元贷款。目前这笔钱眼看要发完,战事没停,账单反而越堆越高。于是又冒出替代方案:把资产继续留在Euroclear,设监管机制,未来收益定向注入“乌克兰重建信托基金”。听上去稳妥,实际是把时间当缓冲垫,用灰色地带的金融工程替代正面法律对撞。法学院教科书会告诉你,主权资产的直接没收在现行国际法里几乎没路,真要硬闯,等于把法治的地基掏空。经济学教科书也会提醒,一旦市场觉得你会拿主权资产开刀,下一步就是资本定价提高风险溢价,清算体系与货币信用跟着受累。

再看政治操作面。布达佩斯把欧洲理事会告上法庭,质疑绕过自己用“欧洲和平基金”为乌克兰买单,这起诉讼不只是程序战,还是欧盟内部权力边界的拉扯。赢了,欧盟未来在该框架下援乌的通道被卡;输了,成员国的小国否决惯性被削。这个案子,等同于给欧盟的对外财政工具做一次法理体检。开口说强硬容易,把钱和法律两头都稳住,难。

俄方这边,话同样直。俄外交部官员法捷耶夫把欧方的动向定性为混合战争的经济侵略升级,普京更是用了“抢劫”这个词。这是典型的法律与舆论双线叙事:一头是主权豁免的原则,一头是道义标签的争夺。对于莫斯科而言,冻结还在可控范围,没收就是红线。一旦跨过去,反制手段会有一整套工具箱,外资在俄的权益、能源与物流安排、清算路径的再设计,都可能被拉上桌。裁判哨声没吹,球已经在空中旋转,这就是当下的微妙。

欧盟正走一根钢丝:一头是援乌责任,一头是法治底线。这根钢丝不结实的地方,是内部意见的岔口。波罗的海三国与波兰的安全焦虑,与法德意比的系统性风险管理,本质不是同一道题。

这时再看天津的那段镜头,意义就来了。上合组织平台上,莫迪与普京的热聊,更像是一种外部信号:在西方机制以外,俄罗斯并不缺对话与合作的空间。地缘政治不是零和的朋友圈,金融与贸易的去风险化正在催生多元清算与多边平台。哪怕欧美口径趋同,全球资金与政策预期也会用脚投票。欧盟若把“没收主权资产”做成样板,非西方资金只会更快寻找替代渠道,这不是情绪判断,是市场秩序的自我保护。

我也十分理解乌克兰对“利息式支持”的不满。战时财政需要的是可预测的现金流,不是明天有多少收益、后天靠什么衍生品。可在预算表和法律表之间,欧盟现在交出的,仍是拖与稳的组合拳。短时间内,要看到重大转折,不现实。若真要给一个判断,我会押注在“本金冻结继续、收益工具化沉淀、法律边界内做强金融工程”这条窄路上,配合更强的对俄制裁与出口管制,靠长期磨损而不是短期断腕。

放在当下的微妙时刻,这套组合与天津那场对话互为映照。一边是制度内的审慎,一边是体系外的互通。谁能把自己的金融安全网织得更密、把伙伴网络拉得更稳,谁就能在下一轮博弈里占到便宜。欧盟要的不是一时的胜利新闻,而是可持续的制度红利;俄罗斯要的不是一纸口号,而是稳定的外部通道。等尘埃落定,最能说明问题的,往往不是发布会上的狠话,而是清算系统里的那串数据。