原创 荷兰和欧盟轮番上阵,中欧通话两小时,要求中国恢复芯片和稀土供应,中方态度强硬

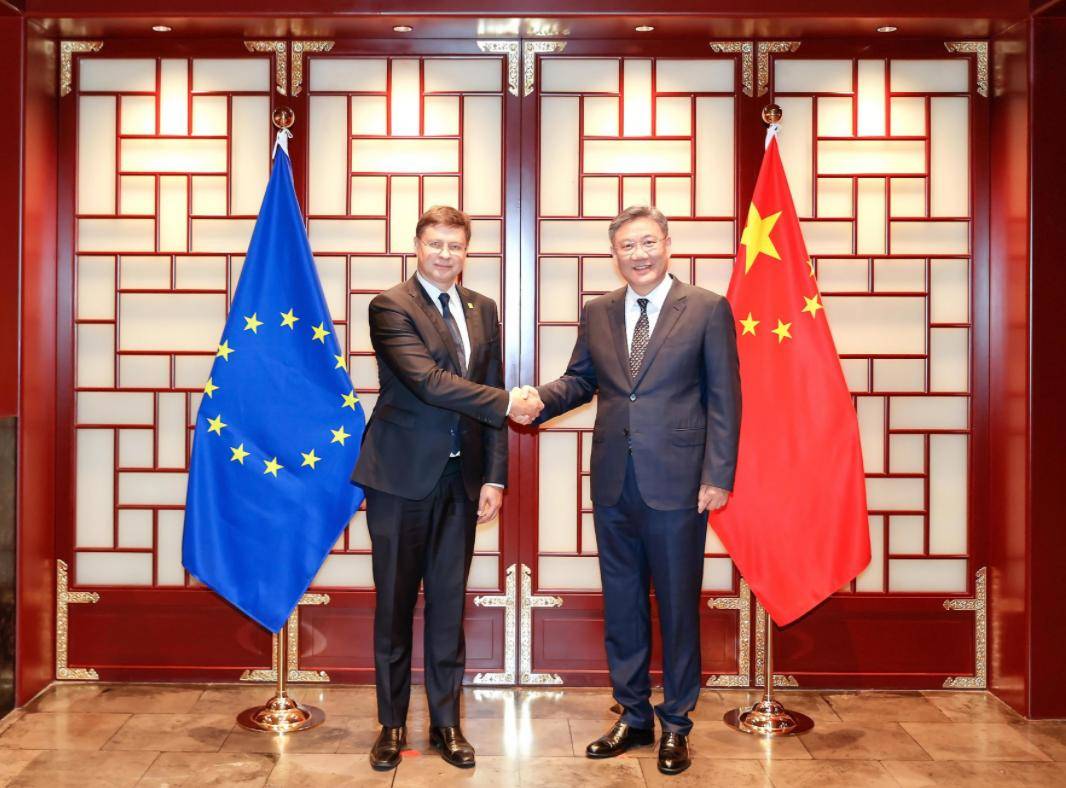

近日,中欧围绕稀土和芯片供应的谈判备受关注。欧盟贸易专员塞夫柯维奇与中国商务部长王文涛在一次长达两个小时的视频会谈中深入探讨了中国对欧盟稀土出口管制的问题。稀土不仅是高科技产品的重要原材料,更是两大经济体间不可或缺的资源。在中美关系紧张及美国对华制裁加剧的背景下,欧洲也日益感受到稀土问题带来的冲击。

中国提出收紧出口管制的意图明确。这不仅是为了保护资源利益,还在向西方展示中国在关键矿产领域的不可轻视的地位。通过这种方式,中国在国际市场上重新构建其战略地位,并为未来的谈判奠定基础。正如王文涛所言,这政策并非个例,而是普遍的国际实践。

然而,欧洲对此并不满意。对于已向中国提交了2000个出口许可证但仅一半获批的企业来说,这种情况无疑给他们带来困扰,并对产业链稳定性产生影响。面对汽车和机械行业的运作不确定性,塞夫柯维奇急于与王文涛通话,寻求解决方案,但进展困难。

从中国的态度来看,王文涛在通话中的坚定立场表明,中国不会在外部压力下妥协。尤其在安世半导体事件的背景下,荷兰与欧盟的合作似乎成了反向施压的手段,试图迫使中国让步。众所周知,安世半导体原本是中国正常的收购项目,但随着中企的崛起,西方频频介入,试图重获控制权。

此种局面使得中欧互动更加复杂。双方意识到,如若无法尽快达成共识,损失的不仅是各自的经济利益,还包括政治信任。中方坚持稀土政策底线,欧方急于找到“顾全大局”的平衡,通过和解化解矛盾。

这一轮中欧博弈实际上反映了新旧世界秩序的碰撞与交锋。过去,中欧关系友好,但地缘政治变化及美国打压使欧洲不得不重新审视与中国的关系。随着全球供应链重构,稀土和芯片作为战略资源的重要性愈发凸显,中方的每一步行动都让欧盟意识到合作之路并不平坦。

要推动中欧关系的发展,双方需相互尊重和理解。王文涛已应邀访问欧洲,双方将在“升级版”中欧出口管制对话机制下进行更深入的交流,寻找互利框架内的解决方案是双方的当务之急。面对当前局势,双方需以建设性态度寻求共赢。

然而,历史提醒我们,国家间合作难以建立在单方面意愿之上。在这个信息爆炸的时代,经济联系和依赖固然重要,但背后的政治博弈同样不可忽视。如果不能有效沟通,未来合作将难以实现。

随着中欧关系演变,稀土和芯片问题不仅是一场交易纠纷,更涉及国际形势下的经济与政治考量。中欧关系未来必将迎来新的挑战与机遇。

在即将到来的中欧峰会上,各方需明确:重塑信任、寻求共同利益才能在动荡的国际环境中找到平衡。无论是中国的稀土出口政策还是欧盟的芯片需求,最终目的都是实现互惠共赢,推动全球经济复苏与繁荣。