尘封档案里的金融风云:邢建榕讲述上海银行家的家国往事

东方网记者熊芳雨11月3日报道:行知读书会迎来七周年纪念后的首场活动。刚刚过去的周末,中国档案学会常务理事、上海市档案学会常务副理事长邢建榕研究员携新书《上海银行家:民国金融往事》做客现场,以一份份泛黄的档案为引,带领听众推开时光之门,走进近代上海金融史的跌宕岁月。

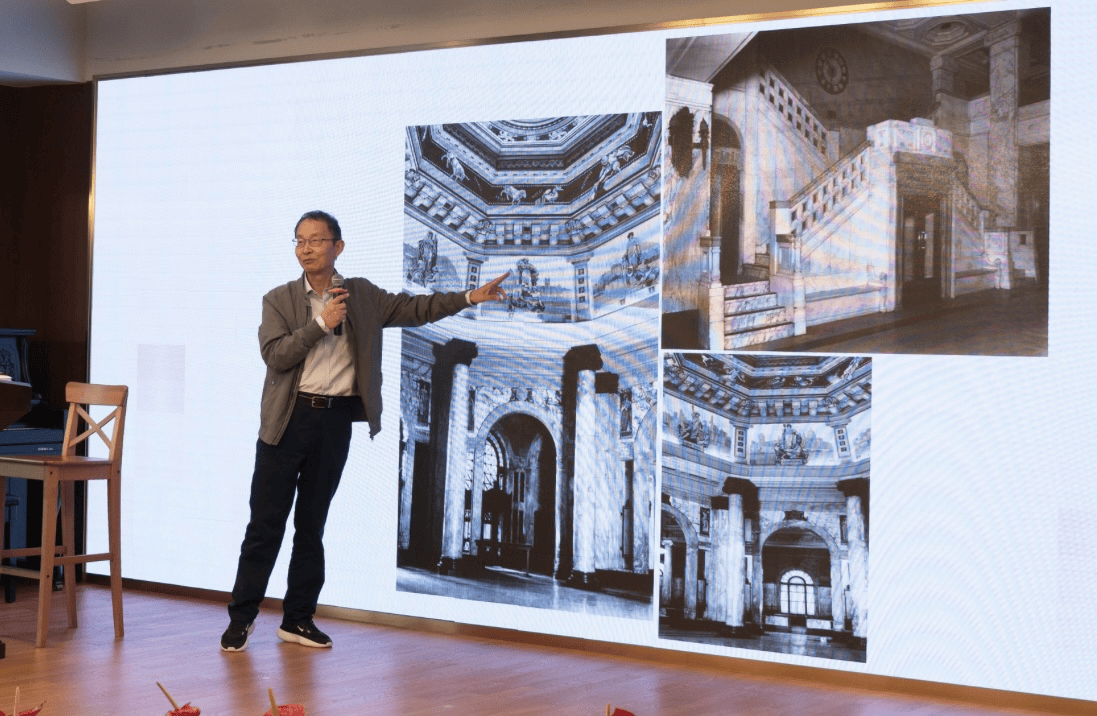

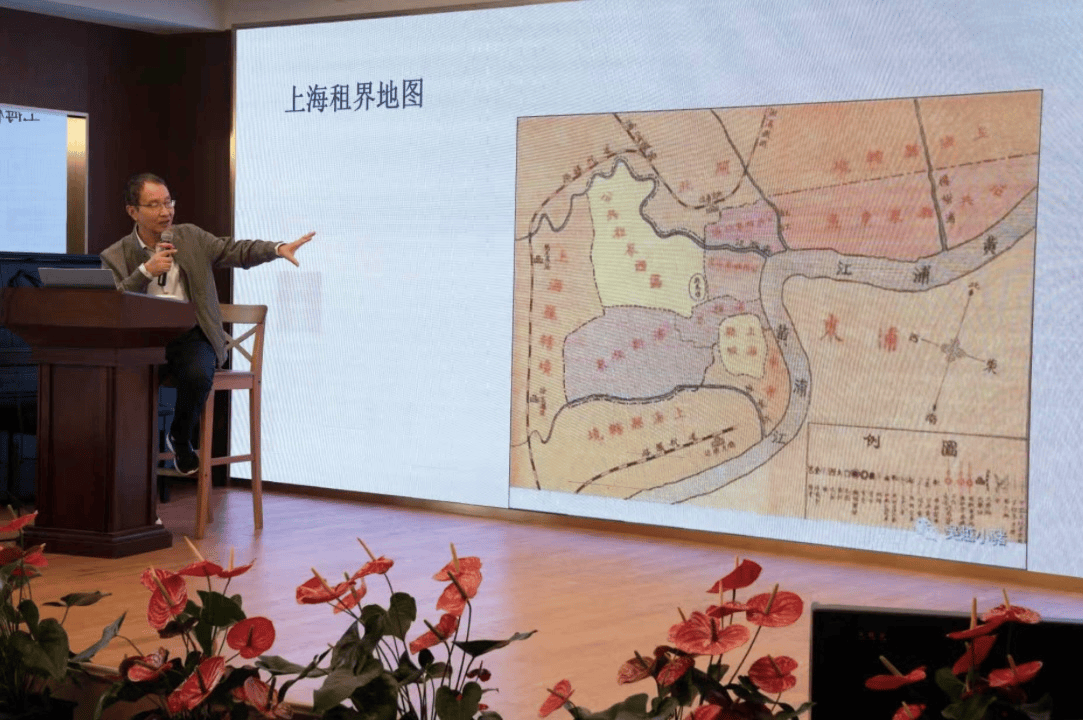

现场座无虚席,空气里弥漫着专注的气息。邢建榕娓娓道来,那些沉睡在档案室里的银行信札、手绘地图与业务文书,仿佛被重新唤醒,化作一幕幕流动的城市记忆。听众跟随他的讲述,一同走进那个银行家辈出、金融浪潮奔涌的年代。

“上海,是中国现代化进程中走得最早、也走得最快的城市。”邢建榕说。二十世纪二三十年代,这里已是名副其实的全国经济中心与远东金融心脏。“四行二局”总部相继落户外滩,而支撑这一金融版图的,正是一代兼具专业精神与独立风骨的新式银行家。

他特别提到1916年的“停兑令”事件。那年,年仅28岁的中国银行副行长张嘉璈,联手上海商业储蓄银行总经理陈光甫(35岁)、浙江地方实业银行董事长李铭(29岁)、交通银行上海分行副经理钱新之(31岁),共同拒绝执行北洋政府的乱命,以勇气与智慧挽救了市场信用。“这四位后来被誉为金融界‘四大名旦’。”邢建榕说,“他们的崛起,标志着具有独立精神的第一代新式银行家群体的崛起。”

在邢建榕看来,历史不仅是政治与思想的叙事,更是一部由经济与商业力量写就的暗流。“实业家与金融家,是中国现代化进程中不可忽视的启蒙者。”工厂吸引劳动力,银行重塑资本流动,它们从物质层面悄然改变着城市的文化基因与社会结构。

抗战时期,上海银行家的身影更加清晰而坚定。他们不仅以专业能力维持金融稳定,将业务拓展至后方,更有人如陈光甫远渡重洋赴美借款,有人如徐新六、胡笔江在战火中壮烈殉国。“那是一代人在时代巨变中的抉择与坚守。”邢建榕语气沉静,而台下听众神情动容。

行知读书会由宝山区大场镇文化中心、阎华工作室与上海人民出版社市场部共同主办。