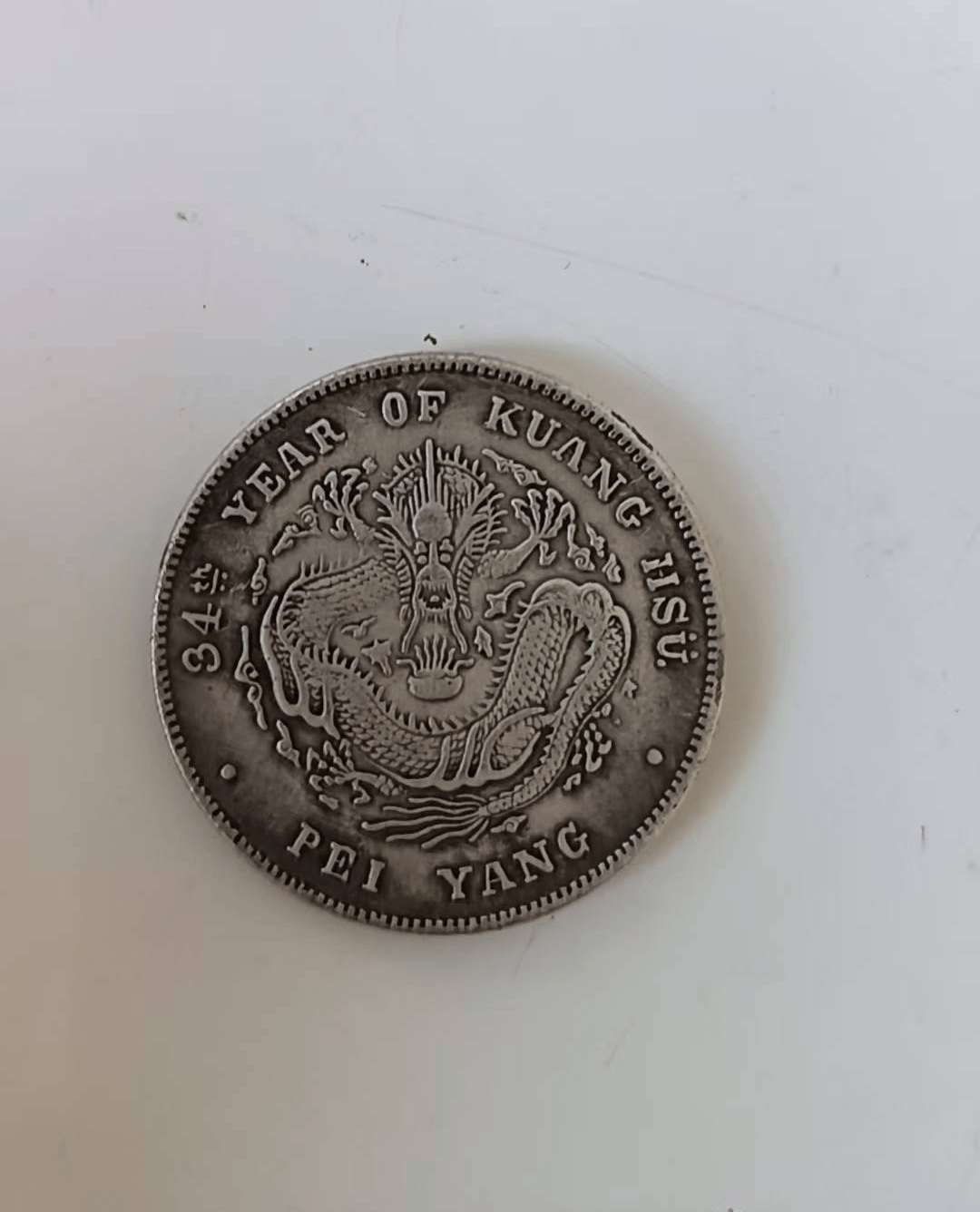

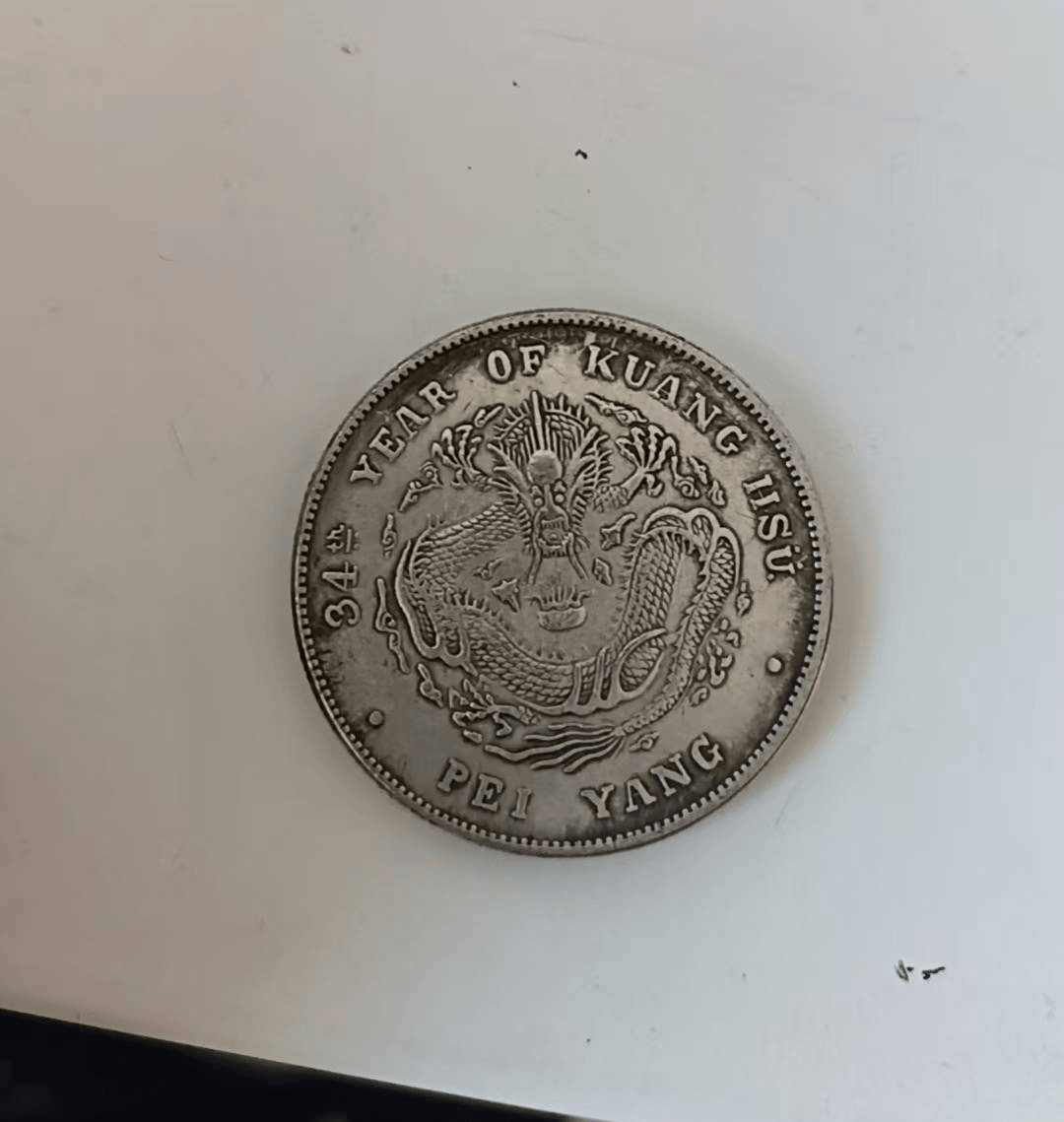

一枚见证晚清变革的银币:北洋造光绪元宝

在中国近代货币史的星河中,有一类银币以其独特的双面蟠龙设计和深厚的时代印记,成为收藏家们竞相追逐的珍品。其中,币文标注着“34th YEAR OF KUANG HSU”与“PEI YANG”的银元,更是其中承载了特殊历史使命的一枚。它不仅是流通的货币,更是一枚缩微的史书,无声地诉说着清朝末年“北洋”地区在“光绪皇帝”主导的变革浪潮中的努力与挣扎。

一、 外观设计与制作工艺:中西合璧的金属诗篇

这枚银币最引人注目的特点,便是其独特的双面设计。通常,我们将铸有面值的一面称为“面”,铸有国徽或主要代表图案的一面称为“背”。然而,这枚银币却打破了这一常规,其正反两面均以完全相同的蟠龙图案作为核心主题。

1. 图案解析:

- 核心图案: 中央是一条蟠曲的巨龙,龙首威严,龙身蜿蜒,鳞爪清晰可见。龙,作为中华民族的图腾和皇权的象征,被铸于币上,彰显着清王朝的统治权威。双龙设计的强化,或许意在强调皇权的至高无上与无处不在。

- 币文布局: 龙纹的上方,环绕着一圈英文“34th YEAR OF KUANG HSU”,意为“光绪三十四年”;下方则是“PEI YANG”,即“北洋”。这一设计极具时代特色。它清晰地表明了这枚银币的铸造年份(1908年)和铸造地点——北洋造币厂。

2. 制作工艺:

这枚银币采用的是当时先进的“机器铸造”法,与传统的翻砂浇铸法有本质区别。其制作流程体现了晚清“洋务运动”的工业成果:

- 雕模: 由技艺精湛的雕模师在钢坯上手工雕刻出精美的蟠龙与文字图案,形成原始的“祖模”。

- 印花: 将坯饼放入固定的模具中,由巨大的蒸汽或机械动力驱动的冲压机进行高速冲压。这使得银币图案清晰、深浅一致、边齿规整。

- 成色与重量: 其材质为银铜合金,通常含银量在89%-90%之间,符合当时“库平七钱二分”(约26.8克)的标准银元规格。币身呈现的均匀包浆,是百年岁月赋予的自然氧化层,也是其真品的重要特征之一。

这种精湛的工艺确保了银币的防伪性与美观度,使其成为晚清机制银币中的典范之作。

二、 历史背景与文化底蕴:帝国斜阳下的北洋一隅

要理解这枚银币,必须将其置于宏大的历史背景下。

1. “光绪三十四年”的时局:

1908年,是光绪皇帝在位的最后一年。此时,清王朝在内忧外患中已摇摇欲坠。自甲午战争、庚子事变后,朝廷内外求变之声不绝,“新政”和“预备立宪”成为挽救危局的重要举措。然而,这一切都随着光绪皇帝与慈禧太后的相继离世而戛然而止。因此,这枚银币铸造于一个新旧交替、充满不确定性的历史节点,它既是“光绪时代”货币体系的绝响,也预示着巨大变革的来临。

2. “北洋”体系的兴衰:

“北洋”一词,在晚清特指直隶(今河北)、山东、辽宁等沿海区域,其核心是李鸿章、袁世凯等人经营的“北洋大臣”体系。北洋地区是洋务运动的中心,诞生了中国最早的近代化军队、工业和金融机构。“北洋造币厂” 的前身是“北洋机器局”,位于天津,是中国最早采用机械化铸币的工厂之一。它铸造的银元,主要用于发放军饷、支付贸易款项,流通于北方广大地区,是当时金融体系中至关重要的一环。这枚银币上的“PEI YANG”,正是这段辉煌而短暂的近代化历程的直接见证。

3. 币文的文化意涵:

双面蟠龙的设计,在强调皇权的同时,也可能隐含着“天圆地方”传统宇宙观的延续,龙居于中,统御四方。而英文的大胆使用,则反映了当时中国被迫融入全球体系的事实。币面上没有汉字,只有英文和龙图,这种看似矛盾的设计,恰恰是那个时代最真实的写照:在竭力维护传统旧制与不得不向西方学习之间的艰难平衡。

三、 收藏价值与升值空间:方寸之间的历史投资

作为钱币收藏市场中的热门品种,这枚北洋造光绪三十四年库平七钱二分银币具有稳固的收藏价值和可观的升值潜力。

1. 收藏价值:

- 历史价值: 它是研究晚清政治、经济、货币史的一手实物资料,关联着光绪末年、北洋体系、机制银元发展等多个重要历史课题。

- 艺术价值: 其双面蟠龙的设计在龙洋系列中独具一格,雕刻精湛,具有很高的审美价值。

- 稀缺性: 虽然其铸造量相对较大,但历经百余年的社会动荡、熔毁改铸,保存完好的精品,尤其是原光未流通或深打全鳞的品相,已十分难得。品相是决定其价值的关键因素。

2. 升值空间分析:

- 市场基石稳固: 老银元作为实物资产,本身具有贵金属保底价值,加之不可复制的历史属性,使其成为抗通胀的优良选择。整个钱币收藏市场近年来持续升温,龙头品种价格稳健上涨。

- 品种认可度高: “北洋造”和“光绪元宝”是银元收藏中的大纲目,认知度极高,流通性好,容易变现,吸引了大量入门级和资深藏家。

- 品相驱动型升值: 未来,随着收藏群体对品相要求的日益提高,普品与极品之间的价格差距将进一步拉大。投资于状态上乘的精品,其升值空间和抗风险能力远大于普通流通品。

- 历史叙事加成: 这枚银币所承载的“帝国黄昏”故事性极强,能够激发收藏者的历史情怀,这种情感需求也是支撑其长期价值的重要因素。

总结而言, 这枚双面蟠龙的“北洋造光绪三十四年”银币,是一件融合了精密工业技术、复杂历史情感与独特艺术设计的珍贵文物。它静静地躺在收藏者的册页中,却仿佛能让人听到百年前机器轰鸣的造币厂声响,感受到一个古老帝国在时代巨变中最后的喘息与努力。对于收藏者而言,拥有它,不仅是拥有一份有价值的资产,更是珍藏了一段风云激荡的历史。