原创 雷军再陷舆论风暴!小米强制车主,提前支付尾款

“向海外转移50亿美金”事件刚刚落下帷幕,雷军又陷入新的舆论风暴。一波不平一波又起,流量真是一把双刃剑,它既可以把雷军和小米推上高高神坛,也能使之坠入万丈深渊。

1. 雷军再现舆论风暴?

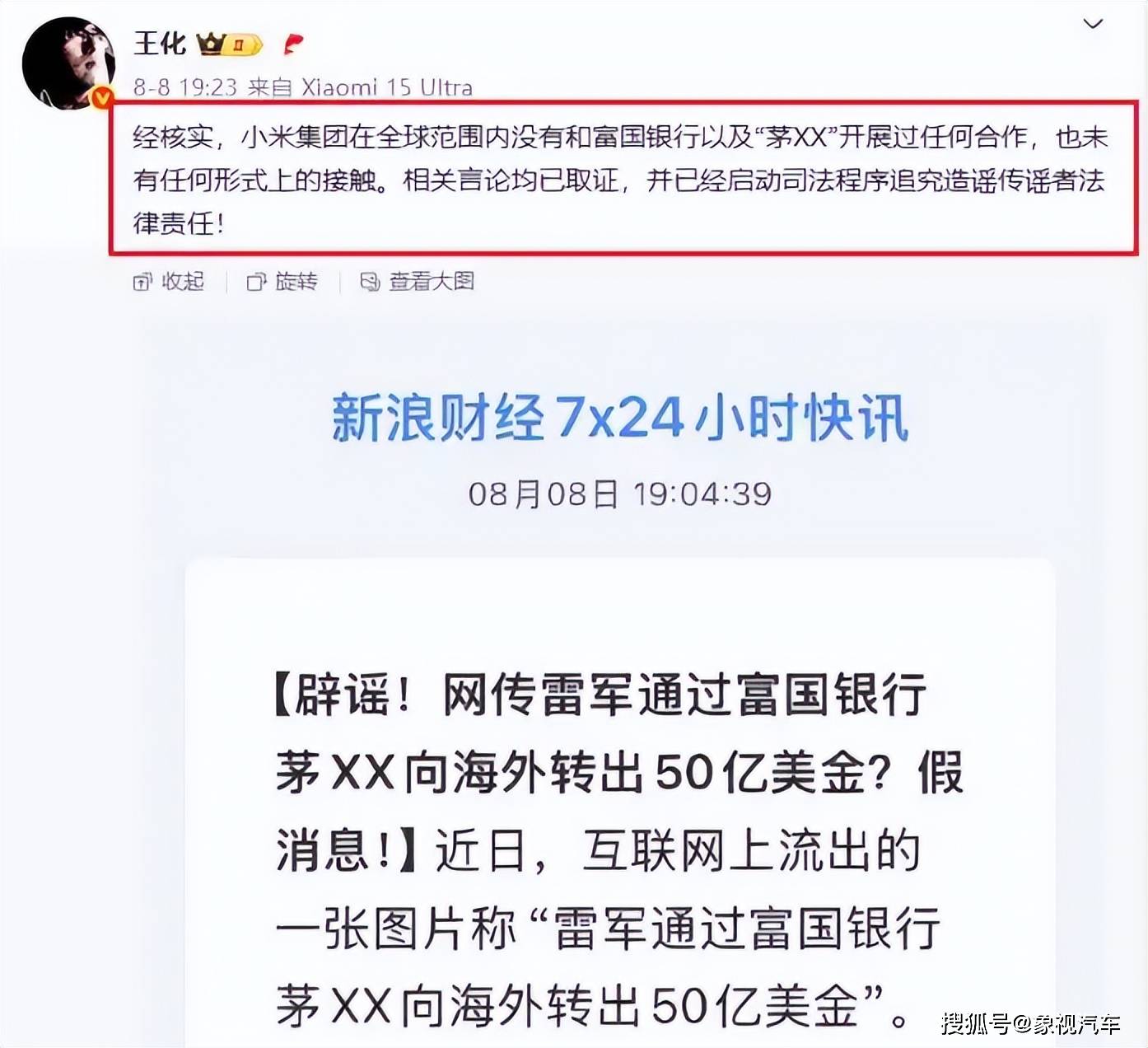

前些天,有传言称“小米雷军被爆通过富国银行茅晨月,向海外转出50亿美金”。富国银行美籍高管茅晨月7月份被外交部证实,因涉刑事案件被依法限制出境。所以传言一出,雷军被推上风口浪尖。后来小米集团公关部总经理王化,在微博上进行了辟谣:“小米集团在全球范围内没有和富国银行以及茅XX开展过任何合作,也未有任何形式上的接触。”至此真相大白,雷军身上的冤情得解。

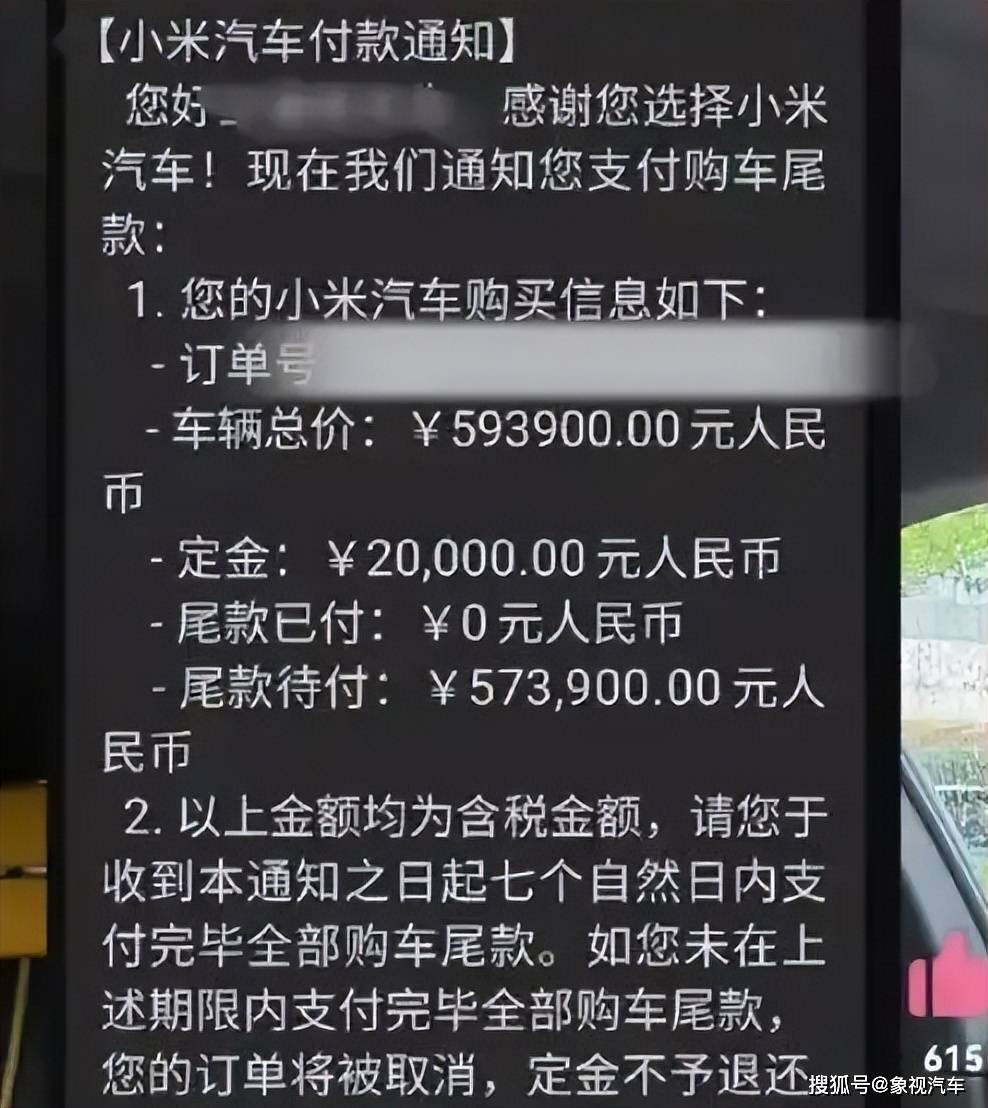

然而,近日小米强制车主提前交付尾款的事件持续发酵,雷军再次陷入舆论风暴。有多名小米准车主反映,在车辆待生产(尚未排产)状态下,被小米方面要求7日内提前支付尾款,否则订单取消、定金不退。有截图信息显示,有车主被要求7日内支付57.39万元尾款,否则订单将取消,2万元定金也会被没收。据悉,此次被要求提前支付尾款的对象,主要为小米SU7和SU7 Ultra的准车主。

2. 小米创造“期车”?

众所周知,房地产行业有“期房”的存在,港澳地区成为“楼花”。这是商品房预售制下产生的一种销售方式,被开发商们普遍采用。这种方式,业主们承担了所有风险。一旦房企倒下,形成烂尾楼,业主们就欲哭无泪,不仅拿不到房,还要继续还房贷。这样的惨剧,已经发生过很多起。小米在车辆尚未排产的状态下,要求准车主提前支付尾款,从某种程度上来说,也算是创造了汽车圈的“期车”。

据悉,小米汽车这种做法,并非针对所有准车主,而是针对两种客户:一是主要要求延迟排产,而是评估后认为提车意愿低的客户。如何评估?基于两点观察:或者不太配合办理金融分期等必要手续,或者在官方交流群或其他渠道流露出不想要车的意向。有观点认为,小米此举可能是清理“黄牛”囤订单的一种手段。受制于产能,SU7排产周期最长可达41周,交付压力很大。

3. 涉嫌“霸王条款”?

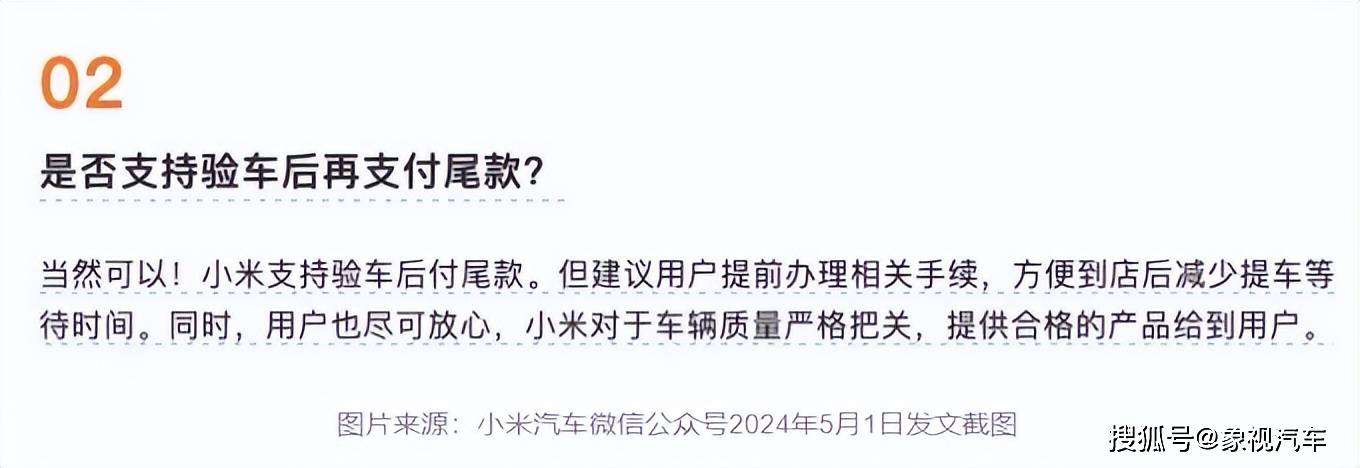

我们理解小米清理“黄牛”囤订单的初衷,但是这里面会不会“误杀”情况的存在?有些准车主或许是被牵连了。更何况,小米汽车曾经对外公开表态:“支持验车后再支付尾款”。这一点,大家可以查询小米汽车微信公众号,2024年5月1日发布的《小米SU7答网友问(第三十四集)》。如今小米汽车又强制要求部分客户,必须提前支付尾款,是不是有点出尔反尔呢?

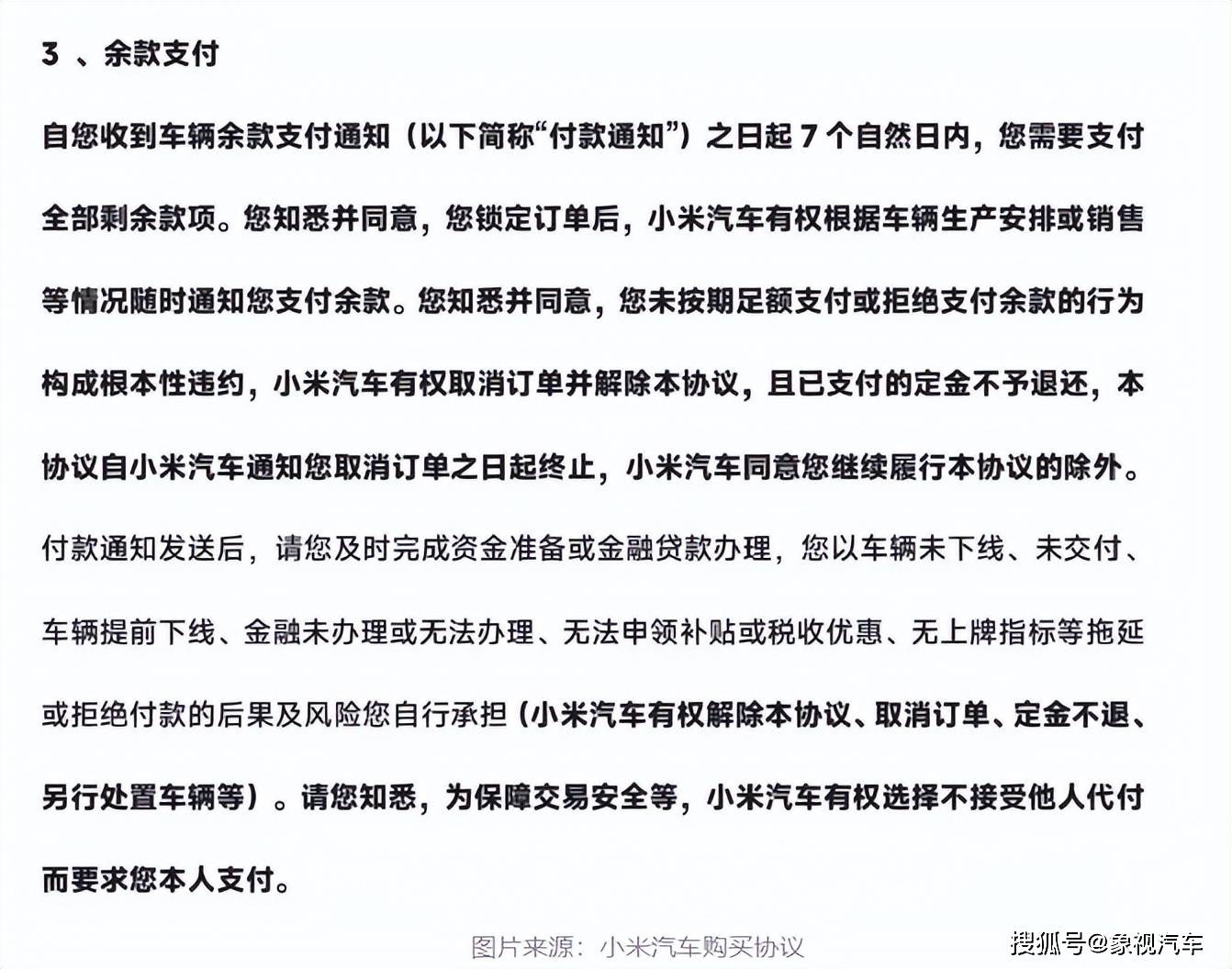

当然,小米购买协议中关于“余款支付”的条款中,确实有小米可以单方面要求客户提前支付尾款的文字。从法律层面来看,上述规定在购车协议中属于格式条款。根据民法典和消费者权益保护法,格式条款应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。目前,大部分车企都允许客户在验车后或者车辆交付时支付尾款。反观小米的做法改变了常规交易流程,偏离了行业惯常交易习惯,将更多风险和责任强加给消费者,可能有违公平原则。

有律师认为,该条款等于单方面扩大了车企的权利,加重了消费者资金风险,可能会被认定为利用格式条款,排除或限制消费者权利,涉嫌“霸王条款”。若在签订购车协议时,小米有明确提示且客户们都对此认可,那么该条款会被认为是具有约束力的。但是如果小米没有明确提示和说明,消费者很可能未充分意识到这一条款对自身权益的潜在限制,则可能会被认为是“霸王条款”。