《哈利波特》同人文卖出300万美元版权,亚文化再次加速“上桌”

真的不能堂堂正正地把两头都占了吗?

把时间回拨到十多年前,当时的小说《五十度灰》,在各种意义上都是欧美流行文化中最火热的话题。外媒报道里,国民级IP《哈利·波特》都被拉来对比:前者在英国的销量,已经一举超过了后者。

而如今,《五十度灰》和《哈利·波特》,又在这个“同人文下海”这个话题下再次发生了奇妙的关联。

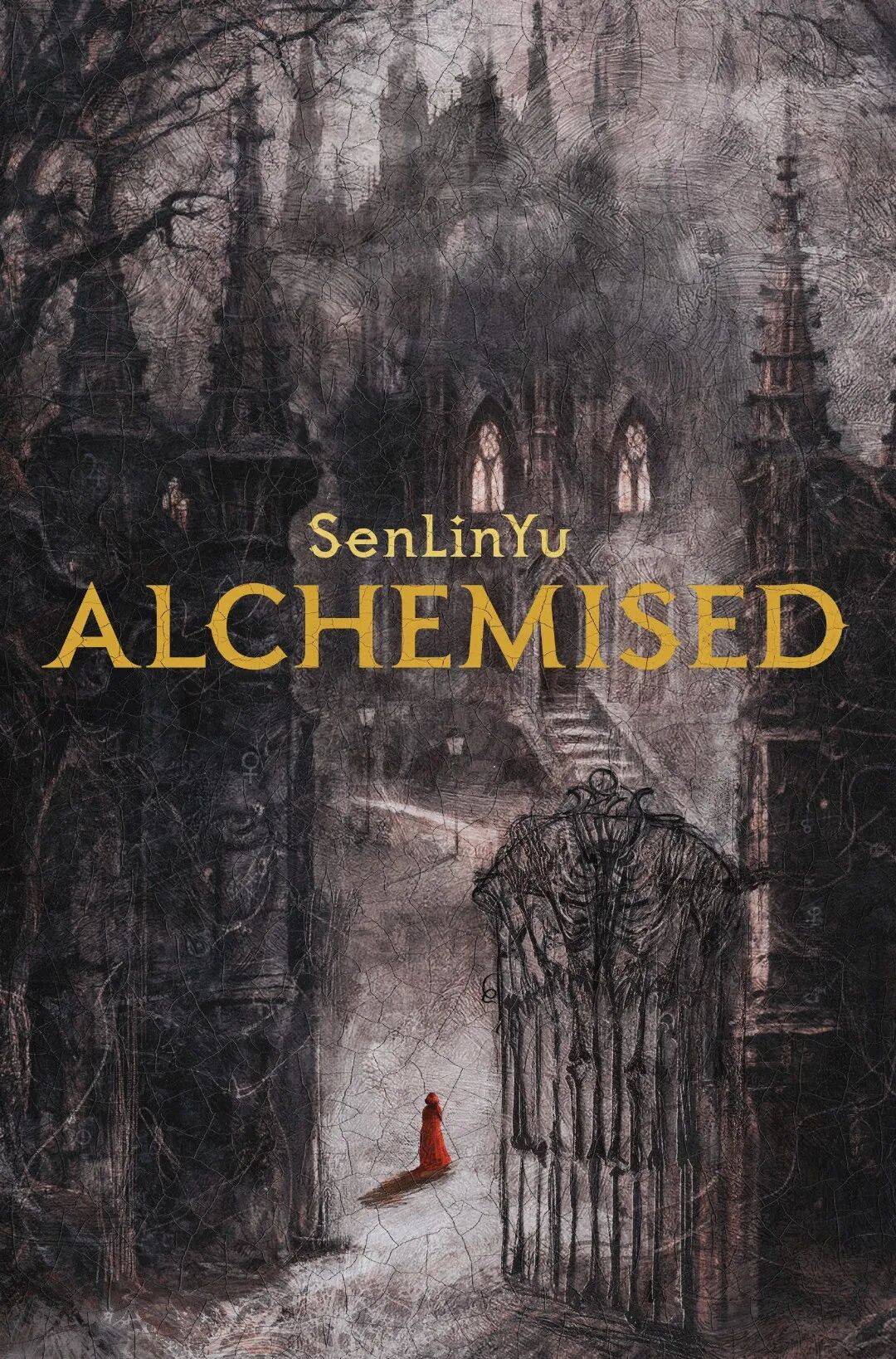

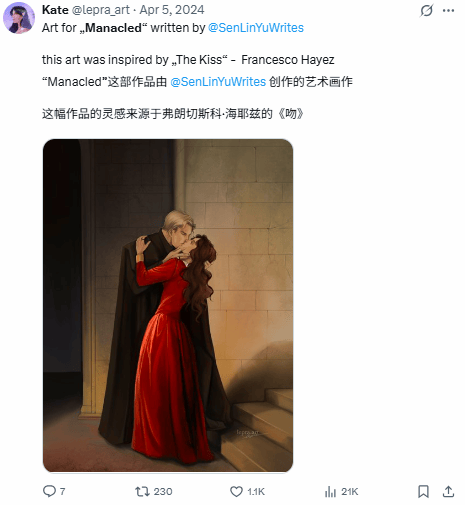

上周,传奇影业以超过300万美元的巨额交易买下了作家SenLinYu小说《炼金术士》(Alchemised)的影视版权。

《炼金术士》封面

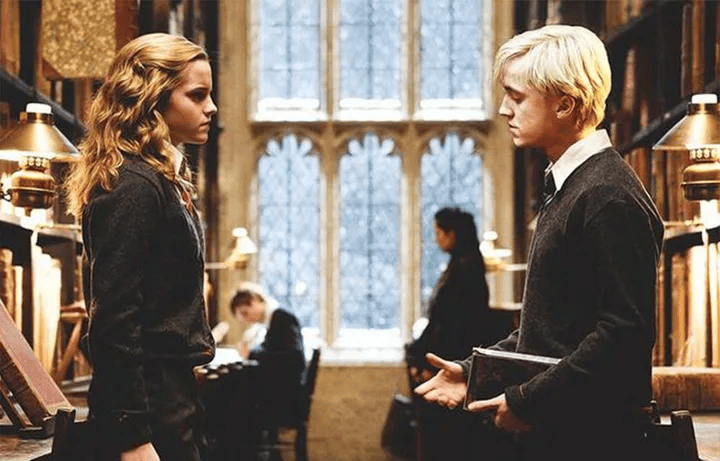

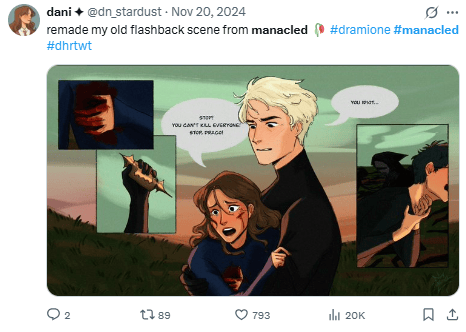

这部小说脱胎自作者发表在同人社区Archive of Our Own(以下简称AO3)上的同人文,《镣铐之下》(Manacled),其CP正是来自《哈利·波特》的赫敏和马尔福(Dramione,以下简称德赫)。

这张德赫粉丝p图广为流传,不少人因为这张图垂直入坑

据外媒报道称,传奇影业为了压制潜在竞争,先发制人地提出了难以拒绝的报价。如果不考虑通货膨胀,这是书籍电影版权交易中金额最高的交易之一。

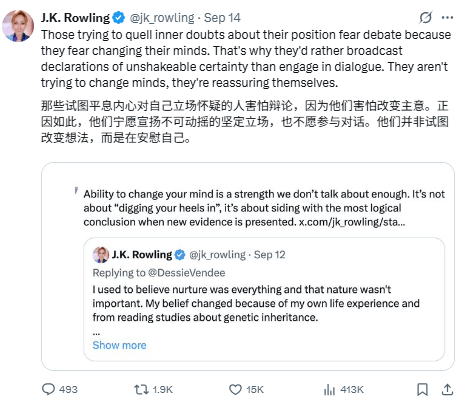

全球的同人圈子都炸了。在中文社交平台上,一些人庆祝自己嗑的CP“出息了”,另一些人则开始担心版权问题:“这钱不应该给J·K·罗琳吗?”

J·K·罗琳近日似乎仍在忙着和网友对线,尚未对此事进行评论

针对第二个问题,不少人用《五十度灰》的出版来反驳:这部小说正由《暮光之城》的同人作品改写而来,经过出版社的编辑后去掉了IP元素,并没闹出什么法律纠纷。

而且,《五十度灰》的出版和影视版权的售卖,甚至被看作是欧美“同人女”(geek girl)的一场革命。

它并非同人小说“上岸”的开先河者,却是第一部成功打入了主流文化市场的作品,也让《暮光之城》粉丝社群对“同人文去版权化后商业出版,并删除线上原版本”的代称——撤文出版(pull-to-publish,有时也缩写为p2p)更广为人知。

老同人圈子则更习惯用“磨掉枪支序列号”(Filing Off The Serial Numbers)来类比这种行为,在同人粉丝wiki站Fanlore上,“磨号出版”的词条赫然在目

然而,同样是轰动一时的撤文出版,从《五十度灰》到《炼金术士》,欧美同人圈生态的变化格外明显。

十年过去,同人文化已经从让出版商犹豫或鄙夷的小众边缘地位,更加接近了主流文化的视线中心,也就不免更大规模地被商业收编,被出版经纪人、影视版权采购争相竞逐。

同人圈子内,随着作品出圈而来的非法销售泛滥,也让一些创作者的心态发生了微妙的变化。

因此,身处这种生态之中的欧美同人粉丝,眼下更关心的是另外一个问题:“盗猎文本”的同人精神,会因商业化的热潮就此泯灭吗?

1

在熟悉欧美同人圈的人看来,《镣铐之下》的撤文出版乃至影视版权卖出天价,皆属于情理之中,因为它是真的太火了。

2018年首次发表在AO3上时,这部同人小说就获得了8.4万个赞,截至被撤下前,已经有了接近1600万次下载。

它被来自不同国家的同人粉丝翻译成了二十多种种语言,甚至衍生出了自己的同人创作,包括画作、有声书和视频混剪等等。

这种热度,后来逐渐蔓延到了同人圈子之外。

对于圈外的网友来说,哈利·波特这种国民级IP自然是知道一二,而看到德赫这对(类似孙悟空x白骨精一样)第一眼邪道的CP,大概都会兴起一种“让我看看怎么个事”的好奇。

有不少怒赞《镣铐之下》的读者表示自己不是德赫粉丝,也只读过这一部同人小说

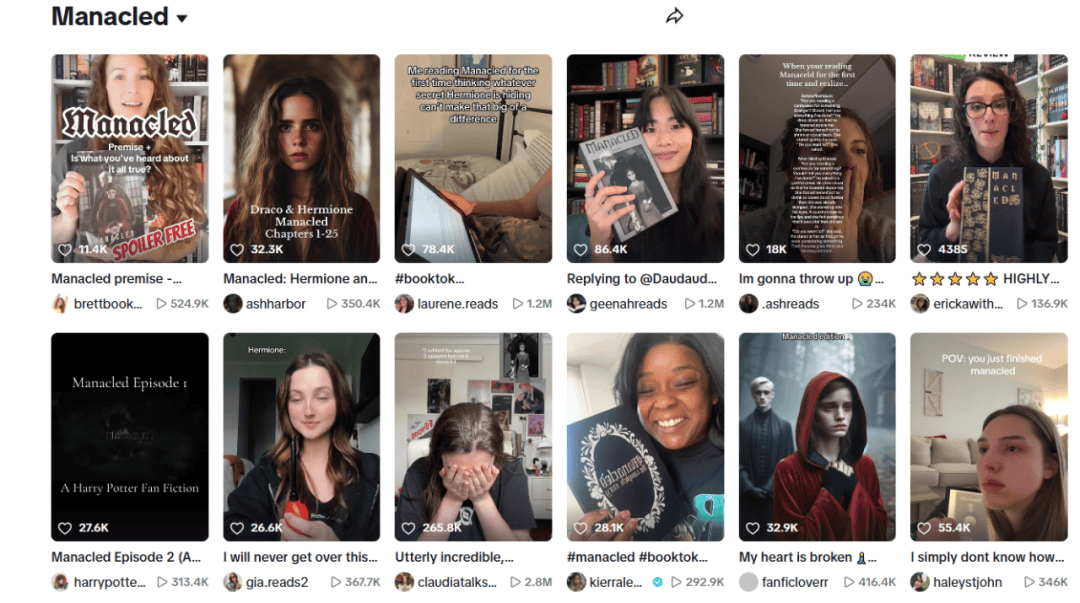

尤其是在疫情那几年,居家的人们都热衷在网上找找乐子。于是那时,《镣铐之下》逐渐在TikTok上火了起来,总浏览量超过4.7亿次。

人们热衷于把阅读前后的反应剪辑到一起,制作成流行的reaction视频:刚拿到“书”的时候兴奋无比,读完后却眼圈红红,甚至泪流满面。

就这样,《镣铐之下》因TikTok上的爆火成了许多人接触同人小说的入门读物,但与此同时,也撞上了此时短视频平台上兴起的另外一股风潮:同人装订委托。

同人粉丝或许都想象过让自家cp的“名著”能立在书架上,把同人文列印、装帧成精美的图书最开始也只是一种个人行为,通常以免费互赠的形式流通。

然而疫情期间,TikTok上涌现出了不少专门的同人装订商,他们专门接受顾客委托,有的装订本甚至标价数百美元。尽管有装订商宣称只收成本费,但其间自然仍有盈利的空间。

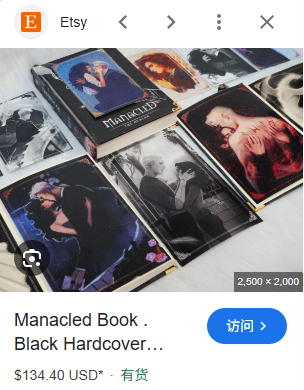

另一边,线上购物平台也出现了一大批《镣铐之下》周边商品,比如T恤、海报或贴纸——有些还和同人装订本打包出售。

前文提到的reaction视频里,不少人手里拿着的“书”就来自于平台网购或私人委托

金钱交易形式多样,却都没有作者SenLinYu的授意。不少人因为《镣铐之下》赚得盆满钵满,但唯独SenLinYu没有——也不能。

为了保护同人创作的权利,“作品再创作组织”(Organization for Transformative Works,以下简称OTW)不仅建立了AO3,也经过法律维权和理论建构使得同人免因版权法攻击而下架,但这一切都建立在一个共识之上:同人创作是非商业化的。

同人社群里的大多人都选择恪守这一准则、互相信任。毕竟,这是整个社群赖以维系的根基:正是出于“为爱发电”的关键,同人创作才能处在美国版权法中“合理使用”的安全区内。

SenLinYu个人网站上的使用许可说明

有专攻同人版权领域的律师指出,同人文的“复制权”(reproduction right)自然属于创作者,但至于版权(copyright),“这可能在法律上仍被视为一个悬而未决的问题”,同人创作者能拥有的版权,只包故事的原创部分,并不包括其所包含的原始素材。

同人创作这种堪称“无版”的性质保护了它,却也让创作者面对“盗版”束手无策。

在去年2月通过个人网站宣布《镣铐之下》进入撤文出版流程时,SenLinYu谈到了非法销售带来的困扰。

和大多数同人创作者一样,她允许个人装订书籍,不允许销售或发行;欢迎衍生创作,但绝对不许商业化使用。然而当作品的影响力走出了同人圈子,共识坍塌了,作者的呼吁也不被听到。

2023年,一场慈善拍卖会在缺乏沟通的前提下用《镣铐之下》的装订版筹集了巨额善款,SenseLinYu因此决定不再接受任何形式的装订委托,但类似现象仍没有止住。

在SenLinYu看来,日益严重的非法销售,让自身以及自由分享同人小说的社区都面临法律风险。

另一方面,SenLinYu和很多同人创作者还面对着读者的态度的转变:友好交流越来越少,更多的是像消费者一样的催更和抱怨——尽管同人文从来都是免费的。

直接撤文可能只会加剧问题,于是SenLinYu产生了另外一个念头:重塑这个故事,将它完全变成原创。

那是2022年的圣诞节,命运馈赠的礼物也翩然到来:就在SenLinYu开始重新起草小说的时候,一家出版社的编辑找上了门,并对她重写小说的念头“感到非常热情”。

这对身处欧美的写作者来说,有着莫大的意义:大多数情况下,职业写作者需要自己通过发出无数封邮件去推销自己的第一部作品。

而出版商的这份热情,似乎在SenLinYu的撤文出版道路上只发挥了鼓励的作用。因为在后来,她没有与最初联系的出版社签订出版协议,而是选择与全球最大出版商企鹅兰登书屋在英美两国的子品牌合作。

在SenLinYu的叙述里,最终合作的两个出版团队,都非常熟悉《镣铐之下》,“也知道这次重新创作既要保留同样的精神,又要赋予它新的生命力”。

这侧面说明,顶级的出版平台也乐于接受同人文的改编出版。可以说,图书出版业对撤文出版的热情,不是客套,非常真。

2

要谈论眼下出版业对撤文出版的“情不知所起”,《五十度灰》是一部绕不开的作品。

起初在联系出版商时,《五十度灰》的两位作者在最开始觉得有必要向编辑隐瞒自己写过同人小说。而多年前,一位网友发现某部出版小说和自己读过的同人小说高度一致,这才逼得作者出面承认,都是自己写的。

SenLinYu如今大大方方地宣布自己要撤文出版,不知道震撼了多少老同人圈子人。他们更熟悉的是宛如出柜般的遮掩,因为同人小说曾遭到出版业、职业作家和主流文化的集体鄙夷。

甚至曾有报道相当直白地指出了同人小说在大众眼中的形象:“性欲旺盛的业余爱好者们的轻佻之作”。

而在2012年,《五十度灰》凭销量实力带动了一批类似图书的出版,图书编辑开始主动到同人网站上搜寻选题、联系同人写手,也逐渐发现了同人作者具备的相对优势:他们能在第一时间直接收到读者反馈,因此更懂得如何营销故事和吸引读者。

同人由此渐渐开始“上桌”了,就连16岁女孩给当红男团One Direction写下的玛丽苏梦女文,都能因为在同人站的数据不错而签下图书合约。

顺带一提,这本梦女文在Goodreads上的评分只有凄惨的2.86/5分

互联网文化的进一步兴起和冲浪主力群体的更迭,也改变了大众对同人文化的印象。放在十年前,你很难想象会有一个个阳光的白男白女对着手机镜头兴奋地介绍“我看的第一部同人文”。

Z世代和短视频,助力把同人小说从亚文化的边缘位置抬上了桌。

时间到了2022年前后,尽管具体数目难以统计,但撤文出版的增长趋势更加肉眼可见,并且集中在某种特定的CP类型上。

根据民间统计,这年至少有三十本改编自《星球大战》中蕾伊x凯洛·伦(下文简称蕾洛)同人文的言情小说出版。

除了企鹅兰登书屋以外,类似哈珀柯林斯这样的顶级出版商也开始在这个赛道发力,推出了正儿八经的包装和推广计划。

独立出版社则围绕着蕾洛同人文专门设立出了细分市场,职业作家甚至倒反天罡,宣称自己的原创小说“有蕾洛氛围感”。

短视频读书博主也没放过这个选题

而比起多年前的野蛮生长,眼下一套较为成熟的商业路径也逐渐成型。

十年前被撤文出版的那一批同人小说中,有不少都销量口碑都没赚到。

例如前文提到的那本One Direction梦女小说,就被普遍评为“肤浅、幼稚”。当年的一篇书评,对此发出了绝望的质问:“我不禁怀疑,编辑其实认为所有同人小说都如此糟糕。或许她觉得,如果想要与《五十度灰》竞争,唯一的选择就是忍受这样一篇小说中的拼写错误和奇怪的人物塑造。”

但现在,编辑对于同人小说显得更知己知彼了。

在书店里塞满蕾洛小说的那几年,两三本基于德赫同人的小说也随之进入了图书市场。从这两对CP,多少有一些共性:都是在AO3都是常年霸榜的“美帝”CP,且都有翻拍电影,在同人圈外也有一定的群众基础;都是BG,关系模式都是“先敌人后爱人”。

2023年7月出版的一部上岸的德赫同人小说

近些年来,欧美市场喜闻乐见的爱情小说和影视,大多也都是走这种“傲慢与偏见”的套路。而不管同人小说如何自由发挥,这样的情节走向,总可以很丝滑地按商业出版中已经非常成熟的三幕式结构重新整合。

显然,出版商抓住了同人CP的特征和魅力所在,也将其和图书市场的特点结合到了一起:一方面,CP可以作为一个噱头,吸引到非同人粉丝但熟悉IP的受众;另一方面,安全的异性恋CP、明确的主题,都可以确保小说在剔除原IP元素之后,也能被大众市场接受——包括根本不了解原IP的读者。

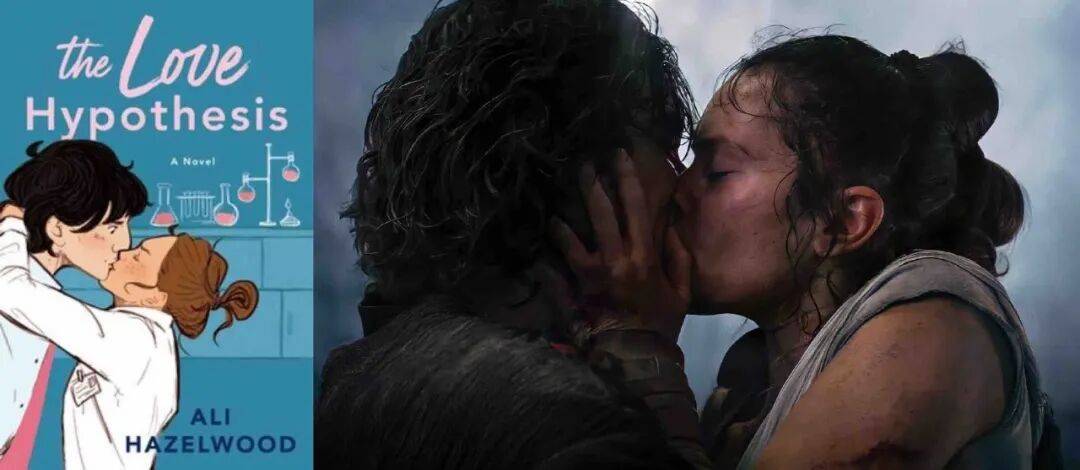

市场也给足了反馈。在上岸的蕾洛文中,最著名的要数《爱情假说》(The Love Hypothesis)。这本小说获得了主流市场的认可,甚至登上了纽约时报的畅销榜。

星战IP以一种奇妙的方式留下了痕迹:《爱情假说》的封面是原本同人小说的一张同人画作,绘制参考了电影演员的形象

亚马逊MGM影业和MRC公司也在2022年就趁热买下了这部小说的改编版权,火速宣布准备翻拍成电影。

网友对于这种脱胎电影再成小说又成电影的套娃感到非常有趣,甚至有人半真半假地呼吁:请星战的两位男女主在这部爱情电影里再续前缘。

今年,电影刚好公布了选角,最终确定的男主角,将由星战系列里蕾伊演员的丈夫扮演。而小说中,一个“反派”角色便以他的真实名字Tom命名。

这样的巧合不好说是故意的,还是不小心的。它在无意中也构成了一个隐喻:对于“原作电影-同人文-上岸小说-电影翻拍”这样的超级套娃,圈外人觉得,是个超级加倍的彩蛋;圈内的一些同人粉丝觉得,这代表同人上桌了,加入了庆祝;但另外一些人,则并不这么看。

3

出版业对同人小说撤文出版的态度原地掉头,同人圈子对此的鄙夷却一往而深。

这可以从最关键的改写环节说起:同人粉丝关心内容,手握IP的大公司关心版权,因此同人小说想要上岸,首先得抹消原作的痕迹,增加原创性。

《爱情假说》完全没有一丝科幻元素,这也倒是个巧合:原同人小说就采用了平行宇宙(AU)的写法,故事背景被设置在了大学校园里,主角的身份从绝地武士和黑袍武士变成了博士生与教授。

不过改写并非只是对人名、地名等专有名词一键查找替换这么简单。《爱情假说》的作者,就在出版时增加了一个“反派”角色,精简了其他角色、场景,并通过压缩原文节奏使其更贴合传统的叙事弧线。她形容,这个过程“极度艰难”。

最近备受关注的《镣铐之下》,则需要更大的工作量。这部同人小说带着了“《使女的故事》平行宇宙”的标签,故事接续在《哈利·波特与凤凰社》之后,与原IP的关联更紧密一些。

因此,世界观设定的重写非常必要——不然一下子冲撞的版权足足有两个。

《镣铐之下》的大部分同人画作中,赫敏总是身着红裙,有时也会戴上夸张的白色帽子,这些服装元素都源自《使女的故事》改编电视剧

这带来了第二个问题:同人文从来都不用花上几千字去把角色立起来、去把世界观铺陈开,因为这些都在读者的脑子里预载好了,但一本原创的小说却需要这样做。

在SenLinYu的自述里,她用炼金术来重构了世界观,加入了新的角色、魔法系统和道德困境,基本上算是重写了一遍。

同人粉丝却并不一定买账。在他们看来,改写犹如洗稿——虽然洗的是自己的作品,但如果没有原作,哪来的同人故事?

这种质疑自《五十度灰》问世时就有。这本书里没有吸血鬼,但男主角的形象和性格却和《暮光之城》高度相似:苍白,瘦削,冷峻却(只对女主)专情。

但基于去IP化的重写,出版商可以轻易否认侵权指控:“新读者看不出它们曾经是《暮光之城》的同人。”

两部作品改编电影的男主,确实也在气质上有点相近

随着赛道越来越火热,新的问题也出现了。不少同人粉丝发现,很多文追着到一半就被撤了:因为被出版商看上,要出版了。

这些作品能受到图书编辑关注,多少也借到了原IP本身的热度。因此同人读者觉得,自己好像成了小白鼠,创作者有嫌疑是把同人社群当作了跳板,再接出版。

从SenLinYu的创作经历来看,她大概并非这样的投机者。作为一名“宝妈”,她的50多部中长篇同人作品,大多都是趁孩子睡着的间隙在手机备忘录上写成的,并且第一部作品就创下了在一个月写完9.7万字的纪录。

但有了300万美元这样引人瞩目的交易,很难说会不会有后来者如此取巧。

德赫本身的热度确实很高,在亚马逊出品的美剧里也刷了下存在感

从根本来说,同人粉丝的诸多担忧,不一定和具体内容相关,而是源自社群共识的裂隙。别忘了,同人小说乃至整个社群都立于“无版”的海盗状态之上。

回看欧美近现代的图书,古有为《简·爱》续上前传的《藻海无边》在文学史留名,今有调侃星际迷航里“红衫必死”的《红衫》荣获雨果奖,这些小说都会被看作是“戏仿”(parody)而没有太多争议——因为它们最开始就不属于同人圈子。

同人社群的核心焦虑,是同人精神的泯灭和社群的沦陷。在IP版权的阴影下,同人下海,被看作是对“为爱发电”精神的背弃。

固然主流受众的涌入也带来了SenLinYu所面临的非法销售的困境,但在最忠实的同人粉丝看来,同人创作理应是一块不被商业侵染的净土——就像AO3的名字展示出的那样:我们自己的成就。

OTW主页上对同人文化的愿景,可以说十分富有感染力

在过去,同人确实是这样一个极富凝聚力的社群。

学者亨利·詹金斯从80年代就开始研究粉丝文化,他在自己的论著《文本盗猎者》中阐释了同人小说为何与“我们社会的商业以及意识形态相左”。

出版图书往往需要通过抓住读者的解密欲望来调动首次阅读的兴趣,但同人粉丝则会将兴趣转移到人物关系和主题意义上,并通过阅读同人小说,来重新回到自己喜爱的文本。

这或许也能说明,为什么大多数撤文出版的小说,最后都被归到言情的类别——重点或说原创性,都存在于人物关系之中

但现在,同人小说似乎却通过剔除IP元素,一并剔除了这种魅力,被并入了“我们社会的商业以及意识形态”。

这让人想到,60年代粗粝、叛逆的朋克乐队,成了美妆大牌用来售卖限量款彩妆的包装;80年代芝加哥地下舞厅里,性少数用来自我表达的舞蹈Voguing出现在了麦当娜的MV里。

下海的亚文化,往往都会被磨去那些边缘的、野生的、会让大众感到不安的元素,但这却恰恰是其原始的生命力所在。

就像摇滚乐队在综艺上歌颂真善美,目前被主流接受的同人文化也经过了柔化:AO3上大火的不止“先敌人后爱人”这一种标签,也不止有bg这一种关系,但目前主流市场只选择性地接受了这一类。

被收编,似乎是亚文化不可避免的宿命。

这不意味着原先的社群会立马解体,也很难说欧美的同人生态还会去向何方。

但如果代入欧美同人的圈内老人,眼下这种乐不起来的感觉确实很明显:自己所钟爱的文化终于被更多人接受,却已经被压缩成了一个空洞的符号,再也辨认不出来时路。

结语

回到最初的问题,同人精神会被商业化泯灭吗?从《炼金术士》的出版来看,我还是相对乐观的。

撰稿时这本书正在紧急付印中,所以我只能通过SenLinYu就《镣铐之下》的相关采访来接近它。看下来,我会觉得原本同人小说的魅力也不光来自于原作。

国内社交平台上已经有书商用印刷视频打出了预售广告

在创作时,SenLinYu察觉到了哈利·波特中“三人组”模式——两个男孩和一个女孩,这在流行文化中相当典型。

“我当时读过的很多故事都有这种组合。女孩通常都非常勇敢、聪明、能干……但说到底,英雄永远是男孩中的一个……女孩一路走来做了所有的这些事情,都是为了成就男孩最终的英雄气概。”

因此,她在《镣铐之下》中设计了这样的情节:赫敏作为间谍,担下了“拯救世界”的重任,冒着生命危险为朋友而战。但最后,她的付出却被遗忘。

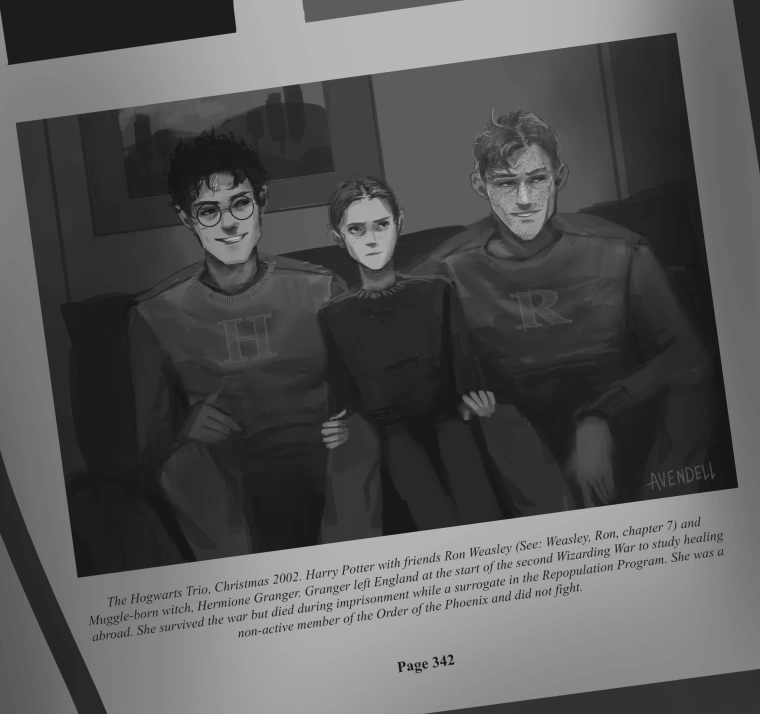

这部同人小说没有简单地以CP二人幸终的情节来结尾,而是跳到了未来的场景:某人正在阅读一本历史书。其中,历史用一个章节记住了马尔福,赫敏却只出现在了一张合照、一段图注里:她是麻瓜,哈利·波特的朋友,凤凰社的非活跃成员,没有参与战斗。

不是单纯的“补充”或“修正”,也不是彻底的“推翻”,而是发现原作的空白和裂隙之处,通过敏锐的再叙述,将被遮蔽的角色经验重新安置到故事的核心。

这种“从边缘写回中心”的姿态,未尝不是同人小说的另一重魅力所在。

也许,当同人创作进入商业化环节时,重要的并不是“初心是否变质”,而是它能否继续保持对固有叙事结构和文化惯例的追问与改写。

只要这种再创造的锋芒还在,同人精神就不会被消解。它或许会换一种形式存在:既是市场商品,也是文化抵抗;既能满足大众消费,也能让那些出自热爱的美好的创造被看见。

而那份驱动创作且不求回报的永恒热爱,也不会在人群中消失。