原创 东北67岁大妈在美国捡破烂,一天赚5美元,被采访时却声称美国好

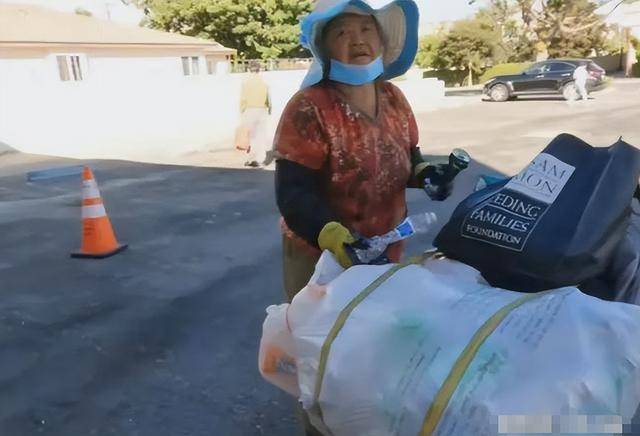

[吐舌]在美国洛杉矶的街头,每天都能看到一个熟悉的身影,一位来自中国东北的67岁大妈,推着一辆捡来的婴儿车,从早上八点到晚上八点,不知疲倦地穿梭在城市里。

她的目标是那些被人丢弃的瓶瓶罐罐,这些东西每天能为她换来大约5美元。

这位大妈是街头流浪者吗?为什么觉得美国好?

5美元的吸引力本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

这位大妈并非无家可归,更不是被子女遗弃,恰恰相反,她的两个女儿都在美国站稳了脚跟,一个是医生,一个是会计师,早已为她铺好了优渥的晚年生活,她住的房子月租金高达900美元,全由女儿们承担,生活上的零花钱也从不短缺。

而她每天12小时的辛劳,换来的区区5美元,这笔钱在洛杉矶可能连一顿像样的午餐都买不到,她这么做的意义到底是什么呢?

从经济角度上来看,大妈的这笔“生意”是彻头彻尾的亏本买卖,每天5美元,一周六天工作下来,收入不过30美元,这笔钱,在美国的物价里,几乎可以忽略不计,它甚至远远够不上法定最低时薪的标准,更别提覆盖她每月900美元的房租了。

她的实际经济来源,是女儿们提供的支持,女儿们为她申请了医疗补助卡,解决了看病的大问题,也承担了她所有的生活开销,可以说,她在美国的生活,在物质上是完全依赖女儿的。

而她所经历的也反映出新一代老年移民面临的结构性困境,他们像悬在半空中的人,两头都够不着地,一方面,作为新来的非公民,他们很难立刻享受到美国完善的社会福利,比如每月能有250美元的食品券或是廉租房补助,申请的门槛和流程都相当复杂。

另一方面,他们也无法指望故国的保障,以2023年的数据为例,中国城乡居民的平均养老金每月大约是179元人民币,这笔钱在中国或许还能勉强维持,但换算成美元,在洛杉矶的生活成本面前,就如同杯水车薪。

所以,这本经济账算到最后,结果是巨大的“赤字”,那5美元的收入,在经济上毫无意义,她的行为,显然不是为了钱。

用劳动换一副好筋骨

答案或许要从健康里寻找,这每天长达12小时的户外“工作”,其实是她为自己开出的一剂对抗身心双重疾病的“良方”。

身体上的好处是显而易见的。大妈本人患有高血压、心脏病这类需要长期管理的慢性病,每天长时间的步行,弯腰捡拾的动作,还有充足的日晒,本身就是一种极好的物理治疗。

一位在广场上认识她的朋友就曾说过,她这么做,就是为了活动身体晒太阳,对健康有好处,这比整天闷在房间里,任由身体机能衰退要强得多。

而精神上的疗愈,价值可能更高,来到美国后,她巨大的孤独笼罩,两个女儿事业有成,工作繁忙,在家里习惯用英语交流,这让她感觉自己像个局外人,白天,女儿们去上班,留下她独自面对一栋空旷的别墅,那种无所适从的滋味,只有她自己知道。

丈夫在疫情期间病逝,家乡的村子也随着人口流失变得空空荡荡,亲戚朋友早已搬走,她在情感上失去了大部分的根,她自己也坦言,感觉生活没了“精神支柱”,就是过一天算一天。

而捡拾瓶罐这件事,给了她一个明确的日常目标和节奏,早上八点出门,晚上八点回家,有事可做,有人可见,这种规律性本身,就是对抗精神空虚和无聊的有效武器,她用体力上的消耗,换来了精神上的稳定和一种久违的充实感。

她经常去的一个广场,是她重要的社交枢纽,那里能遇到说中文的人,能聊上几句家常,这些在家庭内部无法获得的归属感和情感慰藉,对她来说,比任何物质上的东西都珍贵。

所以,这本健康账是盈利的。她用看似辛苦的劳动,换来了身体机能的维持、精神世界的安宁和宝贵的社交连接。

找回丢失的主导权

最后就是关乎老人的尊严,这是一个老人,在完全被动和依赖的生活中,试图重新夺回一丝主导权和自我价值的努力。

回顾她的生活轨迹:通过家庭团聚签证来到美国,是女儿的安排,住进合租房,是女儿的安排,拥有医疗白卡,也是女儿的安排,她的晚年生活被妥善地规划好了,但这一切,都不是她自己的选择,她成了一个被照顾、被安排的没有选择权的人。

然而,捡瓶子这件事,完完全全是她自己的决定,这是她为自己找到的“事业”,她有一辆捡来的婴儿车当“座驾”,有固定的“工作时间”,还有自己规划的路线,她把这件事变得很有仪式感,赋予了自己一个“劳动者”的身份,以此来对抗那种无所事事的消极状态。

最有力的证明,是她断然拒绝了女儿的一个提议,女儿们曾提出,愿意直接给她足够的美元,只要她别再出去捡东西了,但她拒绝了,这个举动清晰地表明,她要的不是钱,而是做这件事的权利。

这是她在被安排好的人生里,为自己划出的一小块自留地,在这里,她说了算,这种微妙的心理,也体现在她面对镜头时的反应上,当被问到中美哪里更好时,她显得有些不自然,嘴上说着“美国好”,却没有给出任何理由。

这或许是一种复杂的心理,一方面,她不想让女儿们难堪,要维护家庭的和睦,另一方面,许多老年移民都会说服自己当下的生活是“好的”,以此来合理化自己当初的选择和如今的处境,维持内心的平衡和尊严。

当老年人跨越重洋,来到一个语言不通、文化陌生的新环境,他们该如何自处,物质上的富足,并不能自动填补精神上的空虚和价值感的失落,而她用她自己的方式,找到了一条属于自己的快乐通道。