原创 病重老人银行取钱去世,冰冷规定何时能有温度?

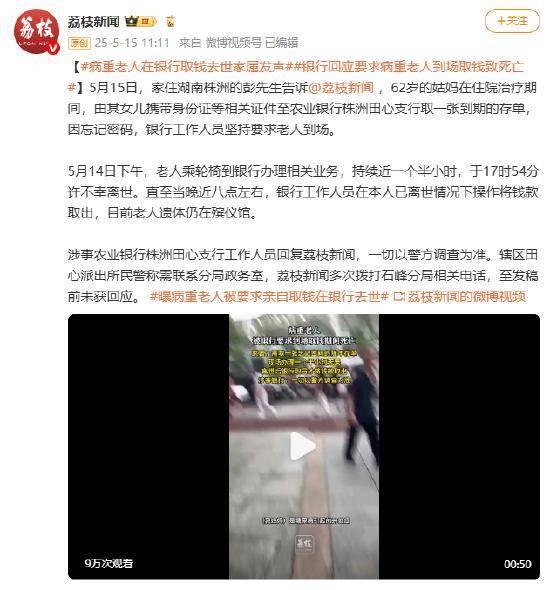

近日,一则令人痛心的新闻引发了社会广泛关注:一位病重老人被家属从医院紧急抬至银行取钱,却不幸在银行内去世。这一事件犹如一记重锤,狠狠地砸在公众的心坎上,也再次将银行服务流程与特殊群体需求之间的矛盾推到了舆论的风口浪尖。

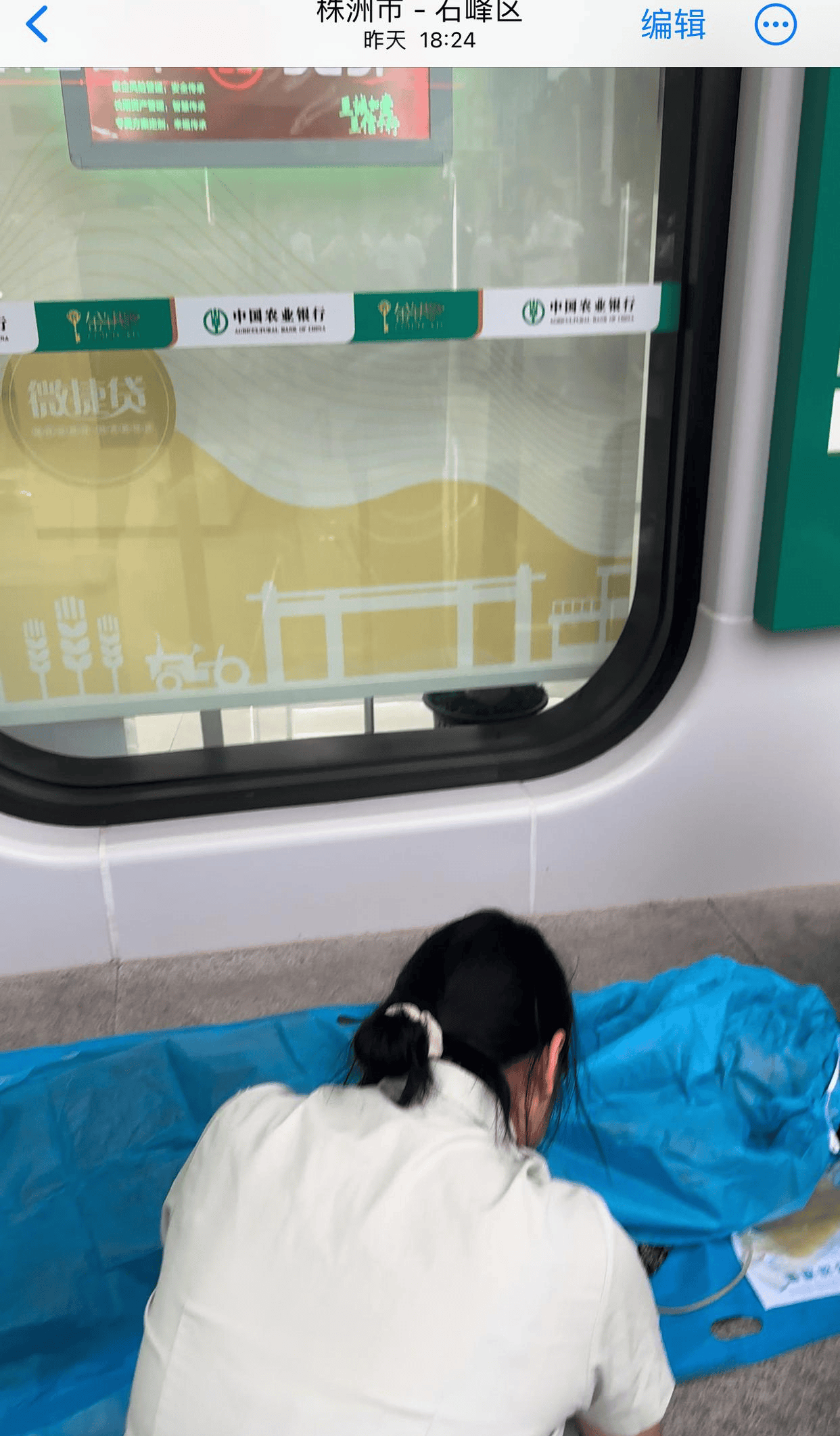

据家属透露,老人因重病急需用钱治疗,而其银行卡中的存款成为了关键救命稻草。家属多次与银行沟通,表明老人病重无法亲自前往银行办理业务的特殊情况,但银行方面却坚持 “本人到场” 的规定,拒绝提供任何变通方案。无奈之下,家属只能冒险将老人从医院抬至银行,满心期待能够顺利取出钱来挽救老人的生命。然而,命运却如此残酷,老人最终还是没能挺过这一劫,在银行内永远地闭上了眼睛。

这起悲剧的发生,不禁让人深思:银行的规定难道就不能有一丝弹性吗?在面对病重老人这样的特殊群体时,为何不能多一些人性化的考量,少一些机械的执行呢?诚然,银行作为金融机构,需要遵循一定的规章制度来保障客户资金安全和业务合规性。但当这些规定与生命权发生激烈冲突时,是否应该重新审视其合理性和必要性呢?

事实上,在类似事件中,已有不少银行展现出了人性的光辉。曾有一位高龄老人因行动不便无法前往银行办理养老金领取业务,银行工作人员得知情况后,主动放弃休息时间,携带相关设备上门为老人办理业务,解了老人的燃眉之急。还有一家银行在接到客户反映家中老人病重,急需取款支付医疗费用的情况后,迅速启动应急机制,通过视频连线的方式核实老人身份,在最短时间内为老人办理了取款业务,成功挽救了老人的生命。这些温暖的案例无不证明,银行并非没有能力在合规与人文关怀之间找到平衡点,关键在于是否有足够的意愿和担当。

从法律角度来看,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,金融机构在提供服务时,应当充分考虑到消费者的特殊情况,履行必要的协助义务和安全保障义务。在病重老人银行取钱去世这一事件中,如果银行能够在接到家属反映后,及时提供上门服务或采取其他合理的变通措施,或许就能避免这场悲剧的发生。然而,银行的冷漠与僵化执行规定,不仅让老人失去了最后的生机,也让家属陷入了无尽的痛苦之中。在这种情况下,银行是否应当承担相应的法律责任,值得我们深入探讨。

这起事件给整个社会敲响了警钟。它提醒我们,在追求效率和合规的同时,绝不能忽视人性的温度和生命的尊严。无论是金融机构还是其他服务行业,都应当以更加积极主动的态度去关注特殊群体的需求,不断优化服务流程,创新服务方式,为每一位客户提供有温度、有质量的服务。只有这样,我们的社会才能更加和谐、美好,类似的悲剧才不会再次上演。

不知道大家对这件事有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!