科技让黄土坡结出“黄金果”

■记者 高小雨 通讯员 许倩 朱妮 白利如 文/图

黄河秦晋大峡谷的山水,孕育了佳县三千年的红枣栽培历史。如今,这颗红润如玛瑙的果实,正借政策、科技与产业融合之力,从黄河岸边的“土特产”升级为富民强县的“大产业”,为乡村振兴注入新活力。

面对市场波动、加工能力不足、枣林撂荒等挑战,佳县红枣产业一度步入“瓶颈期”,闲置厂房与积压红枣成为制约发展的痛点。随着苏陕协作深入推进,扬州广陵区与佳县跨越千里携手合作,累计投入苏陕协作资金7200多万元,整合三处园区资源,建成占地7.8万平方米的康养食品产业园,创新构建“312”发展模式,形成以产业研发中心和企业服务中心为双引擎的发展新格局。

佳县精准制定《佳县发展红枣(酸枣)产业带动富民兴农工作方案》,实施“三区战略”,通过加工销售环节以奖代补、品牌建设精准扶持等靶向政策,有效激发产业内生动力。“一斤枣多卖两毛五,政府补贴让我们更有底气。”枣农用朴实的话语道出了收购奖补政策带来的实实在在的收益。这一政策既鼓励企业加大收购力度,又保障了农民辛勤劳动的成果获得合理回报,进一步调动了农民管护枣园的积极性。

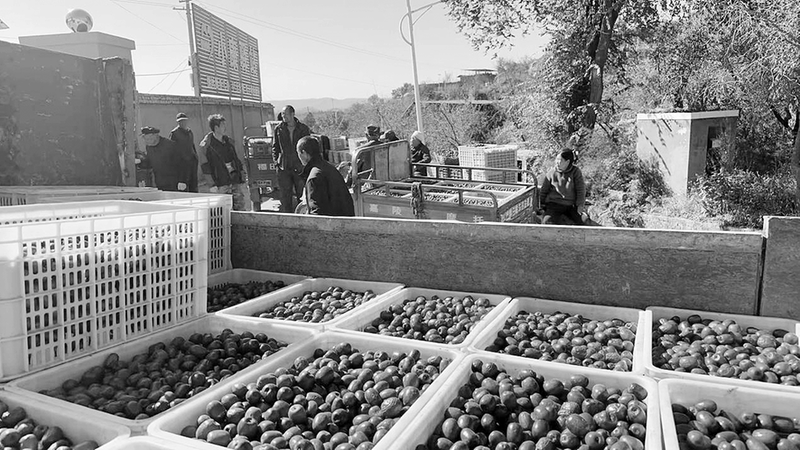

面对秋季阴雨导致的裂果难题,枣农们建起恒温暖棚,采用避雨栽培、科学修剪等新技术,实现红枣早发芽、易采摘,彻底打破自然条件的制约。68岁的老枣农武子生引进“大蜜罐”“七月鲜”等新品种,并与科研机构合作进行品种改良,使得枣果尚未完全成熟就订单不断;太阳升红枣科技公司引进视觉分级机器人,实现红枣自动分级堆叠,分拣效率显著提升,同时还与高校合作研发红枣益生菌酵素,将残次果转化为高附加值产品。

加工环节的智能化转型实现价值倍增。普通红枣十颗售价不足一元,而经过冻干、发酵等深加工工艺,变身枣片、枣酒、酵素等产品后,价值可提升数十倍。目前,全县58家加工企业已开发出16大类产品,从传统紫晶枣、枣粉到高端保健酒、功能食品,满足多元化消费需求。