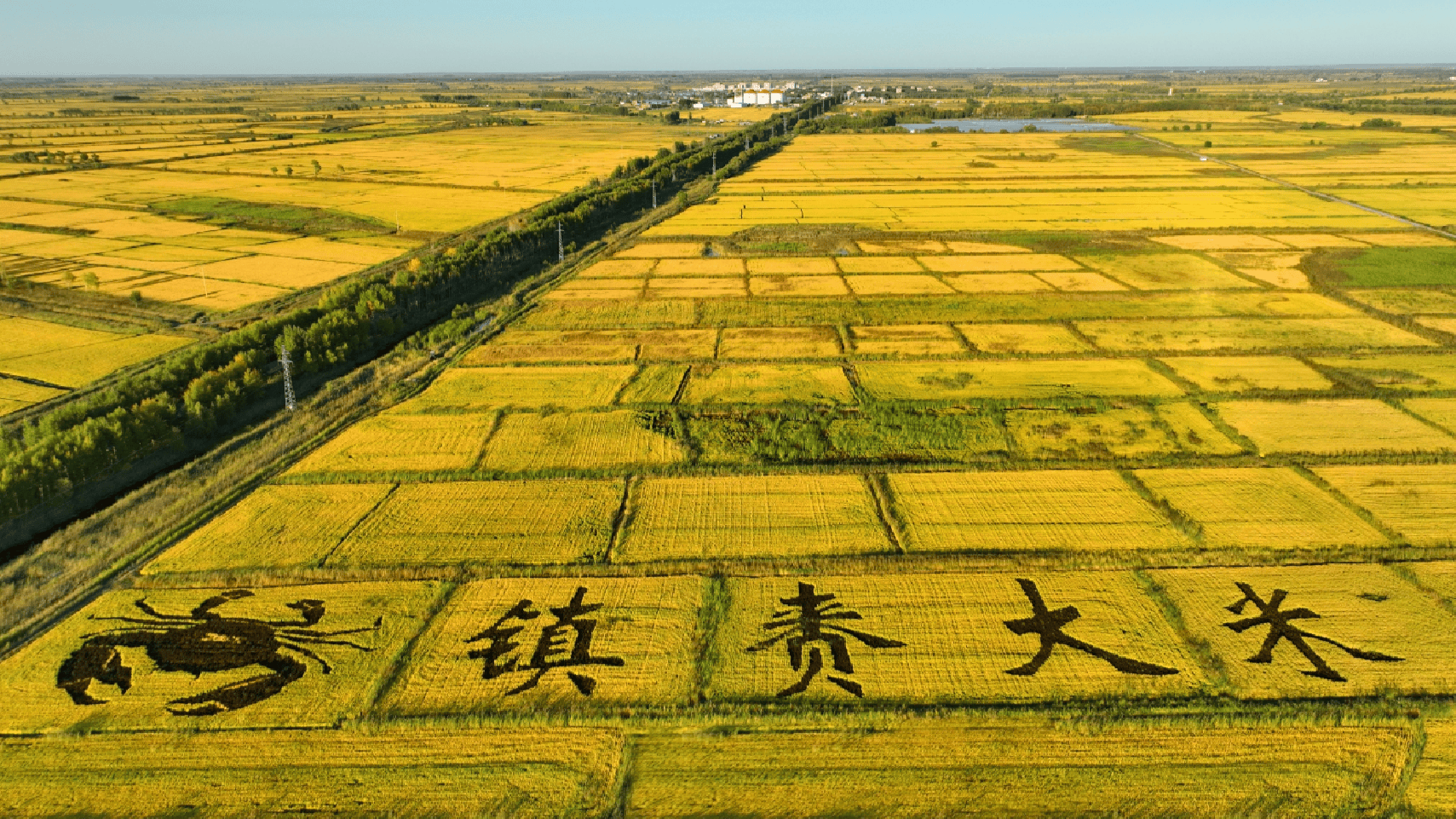

高质量发展看中国 | 解码镇赉县大米从“盐碱荒滩”到“黄金粮仓”的跨越

央广网长春7月12日消息(记者张学龙 通讯员潘晟昱)至今,不少镇赉人都认为,镇赉大米这么出名都有赖于入选了2016年杭州G20峰会的指定用米。那一年峰会的指定用米共有两个品种,全部来自吉林,全都产自吉林西部的松嫩平原。一个来自久已成名的松原,另一个则来自当时名不见经传的白城镇赉。

年景好,镇赉大米长势喜人(央广网发 潘晟昱 摄)

特别是这款“镇赉大米”的地理标志证明商标直到2017年才在国家工商总局注册成功。

“镇赉大米”声名起

7月7日,在吉林省粮食和物资储备局公布的吉林大米十大地理标志品牌中,“镇赉大米”榜上有名。外省人多半不会知道,坐拥世界黄金稻米带的吉林大米内部竞争有多激烈,入围十大殊为不易。

更是只有本地人才会更能深刻体会到,镇赉大米能够有今天,“殊为不易”四个字说出来有多轻松,而实现起来有多困难。

这份不易,在吉林省农科院水稻研究所副研究员马巍的嘴里是“三代人三十多年的努力,我不过是站在了巨人肩膀上”。

实验室里的马巍(央广网发 林文君 摄)

2014年马巍率领杨永志和林喆入驻白城市镇赉县嘎什根实验站,并开展水田土壤、灌溉水、气候等长期监测和优质丰产耐盐碱水稻筛选与评价研究,从1988年开始的农业科技攻坚战,到他这儿终于结出了硕果。

外人更是难以想象,结出这些硕果的嫩江与洮儿河交汇的冲积平原,曾被联合国粮农组织判定为“不适宜耕种”的盐碱荒滩,如今已化身为水稻面积155.9万亩,年产20.6亿斤优质大米的“黄金粮仓”,成为国家粮食安全的重要支撑。这场蜕变的背后,是一部人与自然和解的史诗,其核心密码在于:以生态修复重建生产基础,以科技创新突破资源桎梏,以产业融合激活价值链条。

镇赉现已成为吉林水田生产第一大县(央广网发 潘晟昱 摄)

科技攻坚战的转折,始于对自然密码的重新破译。

天生“丽质”难自弃

吉林西部泡沼遍地、湖泊星罗棋布,是中国湖泊密度最大的湖区之一,但年蒸发量是年降水量的三倍左右,又使得位于松嫩平原西南部的白城市处于半湿润-半干旱过渡性的气候,这种气候带来的直接后果就是国内“闻名”的镇赉的盐碱地。

镇赉是世界三大苏打盐碱地分布区之一,也被称为从未污染的处女地,域内多为碱土,盐碱成分主要为碳酸钠和碳酸氢钠,以前作物产量低主要是受到盐碱的影响。

1988年农科院的入驻就是为了“科技扶贫”。

省农科院在位于镇赉县嘎什根乡的白沙滩灌区重点实验站(央广网发 林文君 摄)

其实,镇赉县“天赋异禀”,地处北纬45度“黄金水稻带”,具备日照时间长、昼夜温差大等有利于植物养分吸收的天然地理优势,而且在镇赉境内流淌的111.5公里嫩江水,则为水稻生长提供了源源不断的水资源活力。

但是在2010年以前,这些水资源并未转化为农业优势——全县有效灌溉面积不足30万亩,70%的耕地只能是“望水兴叹”。转机出现在国家“河湖连通”工程的实施。

镇赉县水利局相关负责人站在嫩江白沙滩泵站前,手指着水系图介绍说“我们以嫩江为心脏,32条输水渠道为动脉,9座提水泵为关节,将四大水系串联成江河互济的大水网。”这项历时8年,投资数十亿元的工程,使全县的水域面积从9.52万公顷激增到10.13万公顷,湿地恢复到20万公顷。

镇赉县嘎什根乡水稻种植大户给稻苗浇水(央广网发 林文君 摄)

每年的灌溉季,在建平五家子泵站,宽度30多米的输水渠道如同一条银色的巨龙,将嫩江水输送到4000余公顷盐碱地。“过去用柴油机抽水每亩浇灌成本要120元,现在使用引嫩入白工程引来的江水每亩才90元。”种粮大户刘清洁抚摸着电动化闸门控制器。更关键的是生态账:引江水洗盐压碱后,土壤的pH值从9.3降到了7.7,有机质含量也略有提升。

盐碱滩科技破题

2008年,农民任志国成立了镇赉县第一家农业合作社——英台农机农民专业合作社,盐碱地的低产困境成为他们首先要攻克的难关。为了改变这一现状,以马巍副研究员为主的省农科院派出团队入驻大屯镇,为专家带来了一系列行之有效的改良技术。

改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力。同时,施用“生物菌肥”,增加土壤有益微生物数量,改善土壤微生物环境,增强土壤肥力。这些技术的综合应用,为农作物生长创造了有利条件。

在吉林省农科院的指导下,英台合作社承担起优质水稻新品种种子繁育工作。经过多年努力,成功培育出适合当地盐碱地种植的水稻品种,这些品种具有抗盐碱、高产、优质等特点,如“吉粳816”,不仅产量稳定,而且自带天然稻香,口感软糯,深受市场欢迎。

任志国(央广网发 林文君 摄)

在种植模式上,任志国积极探索“稻渔综合种养”模式,推广蟹田稻。螃蟹在稻田中穿梭,它们以害虫和杂草为食,排泄物又为水稻提供了天然肥料,实现了“一水两用、一季双收”。这种生态循环模式,既减少了农药和化肥的使用,降低了生产成本,又提升了农产品的品质和附加值,改良了盐碱地土壤环境,实现了经济效益和生态效益的双赢。2024年,英台合作社的稻渔综合种养面积不断扩大,河蟹产量稳步增长,成为农民增收的新亮点。

这个夏季,走进英台合作社的稻田,映入眼帘的是一望无际的翠绿稻浪,微风吹过,稻香阵阵。

曾经的盐碱荒滩,已成为充满希望的米粮川。

在科技的助力下,任志国和他的合作社成员们用汗水和智慧书写了农业发展的新篇章,让盐碱地变成了肥沃的高产田,为镇赉县乃至全国的盐碱地农业开发提供了宝贵经验,更为保障国家粮食安全贡献了力量。

稻花香里(央广网发 林文君 摄)

从“白色沙漠”到阡陌纵横,镇赉县这片曾经的重度盐碱地上,如今也能看到千重稻浪绵延无际。

从荒芜地到稳产田,再到部分田块已成为公顷产量超10吨的高产田,背后离不开科研人员的辛勤汗水。

走进镇赉县大屯镇英台农机合作社任志国的家,任老笑容满面:“自从省农科院入驻以来,我们是年年好年景,年年大丰收!由过去的种不活到种得好,那可是多亏了马巍。”

智慧农业全无敌

过去受限于传统种植方式,镇赉大米产业的发展面临诸多瓶颈。如今,随着智慧农业的兴起,镇赉县的水稻种植正经历着一场深刻变革。

任志国多年来深耕水稻种植领域。随着科技的发展,他敏锐地察觉到智慧农业将是未来农业发展的方向。于是,他积极引入智能设备,开启了“慧种田”的探索之路。

在插秧环节,任志国率先采用单棵插秧和侧深施肥技术,借助先进的插秧机,在插秧的同时将化肥精准地施在稻苗根部。这一技术的应用,使得每公顷稻田种子用量减半,不仅降低了成本,而且由于肥料的精准供应,稻苗茁壮成长,产量并未受到影响,甚至有所提高。

在田间管理方面,任志国更是引入了一系列高科技设备。传感器被安装在稻田的各个角落,实时监测土壤的湿度、温度、酸碱度以及养分含量等数据。这些数据通过无线网络,实时传输到任志国的手机或电脑上。一旦数据出现异常,系统会立即发出预警,任志国便能根据这些信息,及时采取措施,精准灌溉、合理施肥,确保水稻始终处于最佳的生长环境中。

除了田间管理,任志国还积极与吉林省农科院合作,开展水稻新品种的选育和推广工作。在他的稻田里,种植着近百个耐盐碱、高产的水稻试验品种。通过对这些品种的试种和筛选,他不断寻找最适合镇赉县土壤和气候条件的水稻品种,为提高水稻产量和品质奠定了坚实的基础。

如今,在镇赉县,越来越多的农户开始认识到智慧农业的优势,纷纷加入“慧种田”的行列中来。在智慧农业的助力下,镇赉大米的产量和品质得到了显著提升。

从“会种田”到“慧种田”,镇赉县大米产业的智慧转型,不仅改变了传统的农业生产方式,提高了农业生产效率和质量,也为农民增收致富开辟了新的道路。

镇赉大米如今已经是响当当的吉林优质大米代表(央广网发 潘晟昱 摄)

从“风吹碱面白花花”到“塞北江南稻花香”,镇赉县用科技之钥打开生态之门,以品牌之力撬动产业升级。2024年,全县粮食总产值突破80亿元,带动2.3万农户户均增收1.2万元,为全球盐碱地治理提供了中国方案。