原创 1931年,我党120两黄金离奇失踪案,毛主席下令彻查后结果如何?

1931年的上海,冷得像块冰。

法租界与公共租界的交界处,弄堂里的路灯忽明忽暗,巡捕的皮鞋声敲在石板路上,每一声都像砸在临时中央同志们的心上。此时的临时中央机关,挤在一间不起眼的石库门里,桌上的油灯捻子快烧完了,负责机要的同志对着一堆没油的钢笔发愁——连买墨水的钱都快没了。

"瑞金的款子,啥时候能到?"负责联络的老李搓着手,哈出的白气在灯光下散得飞快。他面前的名单上,九个在押同志的名字被圈了红圈,"再不凑够保释金,巡捕房那边......"

话没说完,门被轻轻推开,林伯渠从苏区派来的联络员闪身进来,压低声音:"苏区想尽办法,凑了120两黄金,林老亲自安排的路线,这几天就到。"

全屋的人都松了口气。120两黄金,铸在十两一根的金条,裹在锡封的木盒里。按当时的行情,能买2000石大米,够机关撑半年,更能把那九个同志从牢里捞出来。这哪是经费?是救命钱。

没人想到,这救命钱,会在半路蒸发。

第一章:消失的救命钱

运送路线是林伯渠反复琢磨的:瑞金出发,经南平、福州、温州、金华、杭州、松江,最后到上海。七个交通员像串在暗线上的珠子,一个接一个传。为防出错,林伯渠想了个绝招来验身份:每人手里有三样东西——一把钥匙、一把锁,还有半块刻着"快"字的木牌。

上一个交通员把箱子交给下一个时,得用钥匙打开自己的锁,再把自己的锁交给对方,看着对方锁好箱子。木牌也得交接,最后七个木牌拼齐,就说明黄金安全到了。

11月6日,黄金从瑞金启运。按说最多一个月,上海这边就能收到。可左等右等,从11月等到12月,催了五次,连个箱子角都没见着。苏区那边更急:七个木牌,只收回来六个,最后一块,卡在了松江到上海的路上。

坏消息跟着就来了。

12月中旬,牢里的九个同志没等来保释金,被敌人拖到龙华寺附近枪毙了;三个得了肺病的机关干部,没钱买药,咳着咳着就没气了;四个烈士家属揣着最后几个铜板来上海寻亲,最后钱花光了,在街头乞讨,没多久就没人见过了。更让人揪心的是,原本计划配合"一二八淞沪抗战"的日资工厂大罢工,就因为没经费买粮食、印传单,硬生生黄了。

那120两黄金,像掉进了无底洞。七个交通员里,最后一个负责从松江到上海的人,连同黄金一起,没了踪影。

白色恐怖笼罩的年月,谁也没法去查。交通员的名字、长相,都是机密,组织上只知道最后一段的人没把东西送到,至于他是死是逃,黄金是被抢还是被吞,没人说得清。这桩案子,就这么被埋在了战火里,一埋就是18年。

第二章:主席的命令

1949年11月,新中国刚成立一个月,北京中南海的灯光亮到深夜。

毛泽东翻着一份泛黄的卷宗,眉头拧成了疙瘩。那是关于1931年120两黄金失踪案的记录,薄薄两页纸,字里行间都是血——九个烈士、三个病故的干部、失踪的家属......他指着卷宗对身边的罗瑞卿说:"这笔钱是用来救命的,不能就这么不明不白。给上海公安局说,成立专案组,务必查个水落石出。"

命令传到上海,落到了公安局侦查办公室第三组头上。组长蒋文增,带着徐立鼎、胥德深、邬泓三个组员,对着那两页纸犯了难。

"就这?"徐立鼎翻来覆去看了三遍,"七个交通员,一个名字都没有?路线倒是写了,可18年了,路都变了几茬,找谁去?"

蒋文增捏着卷宗边角,纸都快被捏烂了:"林老现在是中央秘书长,说不定他记得些啥。"

还真问对了。林伯渠一听说要查这案子,立刻想起了关键信息:"第一个交通员,从瑞金到南平的,姓秦,以前是高自立的警卫员。"

高自立当时在东北工作,专案组打了好几封电报,才联系上他。高自立一回忆:"小秦啊,我记得,后来好像去了广西部队。"

专案组马不停蹄赶到南宁,在十三兵团的军营里找到了这位"小秦"——如今已是秦师长。秦师长握着蒋文增的手,眼睛红了:"那批黄金,我亲手交给了南平关帝庙的庙祝,三十来岁,别的记不清了......"

线索到这儿,断了。庙祝早就不在关帝庙,连名字都没人知道。

专案组不死心,又往北京跑,从中央档案馆的绝密档案里扒出了前六个交通员的资料。第六个,负责从杭州到松江的,名叫刘志纯,现在是金华的一个篾匠。

蒋文增几人立马奔金华,在一个堆满竹篾的小铺子里找到了刘志纯。老人七十多了,耳朵有点背,一听是问1931年12月从杭州到松江送的东西,眼睛亮了:"记得!在松江'汉源栈房'交的,对方是个四十来岁的男人,按规矩对了暗语,交了钥匙锁,还收了我的半块木牌......"

"那人长啥样?"

"记不清了,就记得穿件青布棉袍,说话像上海口音。"

专案组又去了松江的汉源栈房。老板换了三任,账房先生、店小二,问遍了,都说"没印象"。发动群众排查了数万人,连个沾边的都没有。

"难道要空手回去?"胥德深蹲在栈房门口,烟抽了一根又一根。

蒋文增拍了拍他的肩膀:"别急,你不是说松江军分区有个老乡叫杜复明吗?去看看他,就当歇口气。"

谁也没想到,这口气歇出了转机。

第三章:富春楼的线索

杜复明是松江军分区的参谋,见老家来人,高兴得不行,拉着蒋文增四人去了军分区招待所,还特意把食堂的厨子叫过来陪酒。

酒过三巡,蒋文增叹了口气:"唉,说来惭愧,我们来松江查个案子,18年前的事,查来查去没头绪。"

"啥案子啊?"杜复明追问。

"1931年12月,有人在松江接了批货,送到上海,结果人和货都没了。"

旁边的厨子突然插话:"1931年12月?那阵子我在富春楼当学徒,那地方不光住军官,还住他们的亲戚。有个上海药铺的师傅,就在那儿住了几天。"

蒋文增心里咯噔一下:"啥药铺?叫啥名字?"

"好像叫'祥德源',那人姓梁......具体记不清了,就记得他是个营长介绍来的,那营长的叔叔是药铺老板。"

专案组连夜查了富春楼的老账本(幸好当年的账册被军分区收着),还真翻到了记录:1931年12月1日至4日,梁壁纯,上海祥德源药铺,介绍人是某营营长郭某(其叔为药铺老板郭北昌)。

入住时间、身份,都和刘志纯说的对接时间对得上!

可郭北昌1941年就死了,祥德源药铺也早就改了名字。蒋文增几人在药铺旧址附近打听,终于找到几个当年在祥德源当学徒的老人。

"梁壁纯?"一个白胡子老头想了半天,"有这个人!1931年12月突然就走了,再也没回来。"

另一个老人突然一拍大腿:"我这儿有张照片!当年学徒们凑钱拍的,里面就有他!"

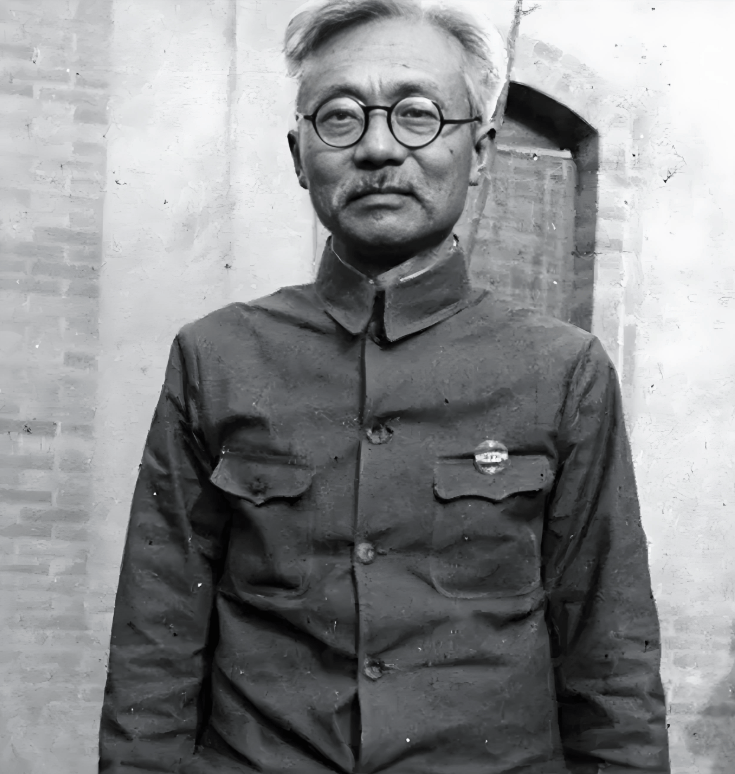

照片泛黄发脆,老人指着中间一个穿长衫、戴眼镜的男人:"这就是梁壁纯。"

蒋文增揣着照片赶回金华,刘志纯一瞅,手抖得厉害:"就是他!没错!当时他穿的就是这件青布棉袍!"

第七个交通员,找到了。可他为啥带着黄金消失了?是卷款跑路,还是出了意外?

第四章:钟表匠的秘密

梁壁纯的老家在上海嘉定。专案组顺着线索查,先找到了他当年的师父——"积福堂"的陆积福,又从陆积福那儿问到了梁壁纯的妻子娘家在黄渡千秋桥,最后打听到,梁壁纯在1942年把老婆孩子接到了上海浦东洋泾镇。

1949年12月的一天,浦东洋泾镇的一条弄堂里,蒋文增敲开了一扇木门。开门的是个五十来岁的男人,戴副老花镜,手里还拿着个拆开的怀表。

"你是梁壁纯?"

男人手里的镊子"当啷"掉在桌上,脸色瞬间惨白。

他就是梁壁纯,这些年改名申继谷,靠修钟表过日子。

进了屋,梁壁纯没反抗,只是指着灶膛说:"你们要的东西,在那儿。"

灶膛里挖出个陶瓷罐子,里面装着一张泛黄的证明,是1931年12月5日上海曹家渡旅社开的,上面写着:"兹证明药铺梁壁纯,于4日凌晨被人送至本店,昏迷至晚,随身行李中木箱遗失......"证明人有旅社经理、两个店小二,还有当时在场的三个住客。

审讯室里,梁壁纯终于说出了藏了18年的事。

1931年12月4日凌晨,他从松江接了箱子,坐水路到上海曹家渡码头。天还没亮,他雇了辆黄包车,想赶紧送到接头地点。

"那黄包车刚上曹家渡桥,就过来几个小混混,说帮着推车。"梁壁纯的声音发颤,"我累得慌,没多想,闭了眼歇口气。突然就被一块湿毛巾捂住了嘴,一股子怪味,然后就啥也不知道了。"

等他在旅社醒来,行李还在,装黄金的箱子没了。

"我知道那箱子里是硬通货,可没想到是120两黄金啊!"梁壁纯捶着桌子,"丢了这么重要的东西,我哪还有脸回去?组织上问起来,我说得清吗?只能跑,只能躲......"

他回药铺跟老板说"任务完成,想歇几天",然后就带着证明躲了起来,改名换姓,靠修表糊口。18年里,他没敢跟任何人提过这事,连老婆都不知道他当年为啥突然跑路。

专案组查了旅社的老账,证明是真的。看来,黄金不是梁壁纯吞的,是被抢了。

第五章:黄包车与监狱里的线索

黄金被抢了,那抢匪是谁?

曹家渡旅社的一个老伙计突然想起个事:"当年听拉黄包车的闲聊,说那天有辆车牌是300169的车,在桥边转悠......"

专案组立刻查了1931年的黄包车登记册,300169号车的主人叫曹胜林。找到曹胜林时,老头快气笑了:"那车是我家的私家车,1931年我爹当宝贝似的,谁也不借,更不会让外人拉活!"车夫也作证,那天根本没去过曹家渡桥。

线索又断了。蒋文增几人急得嘴上起泡,只能去问上海的旧巡警——那些在1931年当差的老人。

"1931年的抢案?"一个留着山羊胡的旧巡警嘬着牙花子,"那会儿小混混多了去了,说不定早蹲大牢了。"

这话点醒了蒋文增。他们去了上海提篮桥监狱,对着犯人广播:"谁知道1931年曹家渡桥黄金抢劫案,线索属实的,算重大立功,提前释放!"

广播播了三天,没人应声。就在专案组准备撤的时候,一个叫曾丰的犯人找到了他们。曾丰以前也是巡警,因为旧案被关进来的,他说:"我跟同监的冯安宝闲聊时提了这案子,他好像知道点啥。"

冯安宝被带了过来,一开口就吓了众人一跳:"那车不是300169,是300196!我表哥吉家贵的车!"

冯安宝说,1931年他表哥吉家贵和两个朋友阿古、小克,经常拉着家里淘汰的旧黄包车(车牌300196)在曹家渡桥一带"找活"——说白了就是碰瓷、抢点小钱。

"12月那几天,吉家贵突然阔了,"冯安宝回忆,"还在租界开了家'吉家欢南货店',跟我们说'发了笔横财'。后来他跟阿古、小克就不往来了,我当时就觉得不对劲。"

专案组立马去查"吉家欢南货店",果然有这家店,老板就是吉家贵,1931年12月开张,资金来源不明。

1950年3月,吉家贵在南货店里被抓。搜查时,从他床底下搜出个锡封的木盒——正是当年装黄金的箱子,只是空了。

水落石出

吉家贵一咬牙,全招了:"那天在桥上,见那客人背着个沉箱子,就跟阿古、小克合计,用蒙汗药把人弄晕,抢了箱子。打开一看是金条,我们仨分了,各走各的路。"

小克在1937年抗日时牺牲了,他爹妈捧着20两金条来公安局:"这是儿子当年走之前留下的,说'万一我没回来,就交还给该给的人',我们一直不敢动。"

阿古拿着分到的黄金,在北京开了家五金店,1950年5月被捕,搜出了剩下的黄金。

120两黄金,除了小克爹妈交回的20两,其他的都被吉家贵和阿古挥霍得差不多了,但人证物证都在,案子终于破了。

1950年11月18日,吉家贵、阿古因抢劫罪被判处死刑,立即执行。梁壁纯被判了10年,但考虑到他当年确实是被抢,且一直没敢露面是怕担责,没多久就被释放了,1959年因病去世。冯安宝因为检举有功,半年后出狱;曾丰也被认定立功,安排到物资公司当保安。

18年的悬案,终于了结。那120两黄金,本该救回九条命、撑起一场罢工,却因为几个抢匪的贪婪,酿成了无数悲剧。但公道或许会迟到,绝不会缺席——就像毛主席说的,这笔救命钱,必须有个交代。