黄金花色的霓虹:万历十五年的新幻想

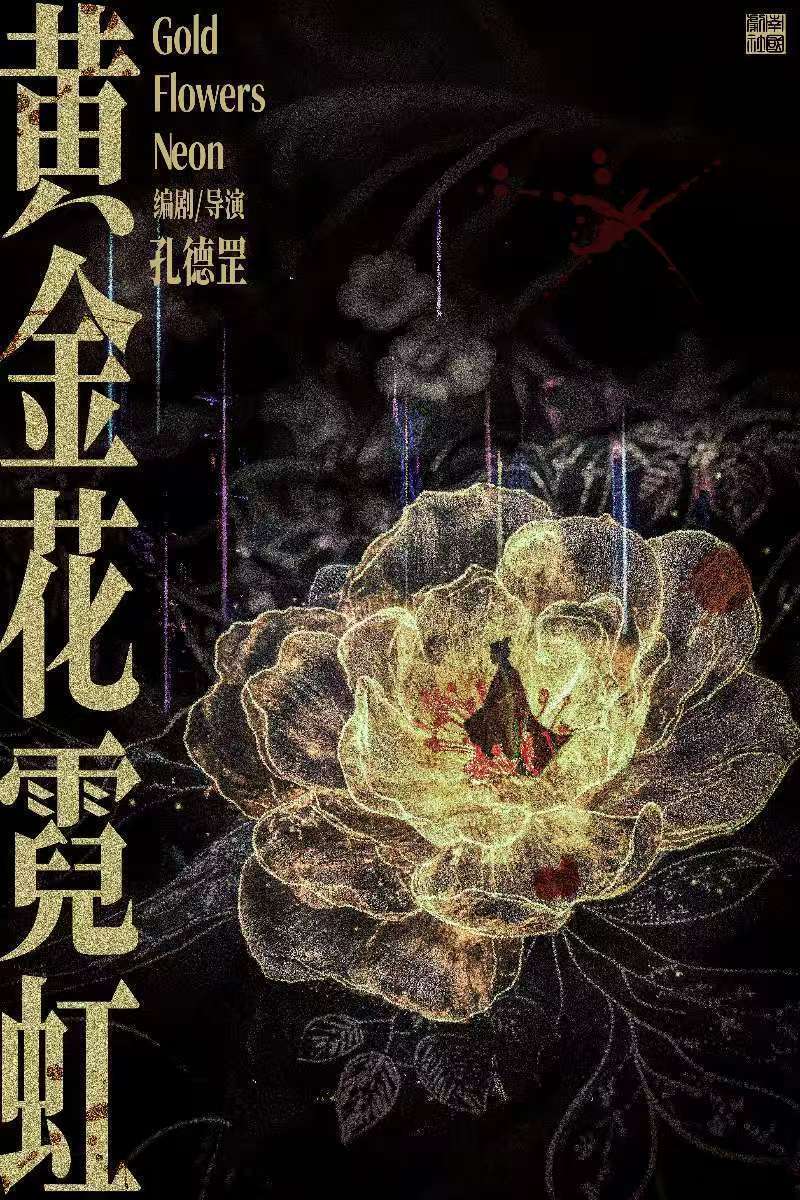

配图:《黄金花霓虹》海报,设计者:孙震。

2025年5月,我带领南国剧社创作了舞台剧《黄金花霓虹》。这部作品的灵感起源,是很久以前第一次读到黄仁宇的《万历十五年》。《万历十五年》的经典性不用再提,几乎是大陆学人接触“微观史学”最早的著作;与此同时,它也必然成为一部“非虚构”写作,而为史学研究者所诟病。但无论如何,以几个人物私人的、微观的视角以小窥大,得见整个一个宏伟的历史情境,《万历十五年》所能带来的震撼是至今可触的。在他笔下,看似波澜不惊、无事发生的万历十五年(1587),历史天使为中国和西方指向了两个截然相悖的方向:西方由地理大发现和文艺复兴走向现代,而中国的封建制度来到从盛转衰的转折点。

对当时的我来说,毫无疑问,我印象深刻的,是那个活在400年前,却意外在黄仁宇笔下异常现代的主人公:万历皇帝朱翊钧。这个宏大叙事中的转折,反映在私人而微观的视点上,也正是他从这一年开始怠政不朝,隐匿深宫。他倦了,选择了停止工作,放弃自我,接受现实,他开始觉得,天下不会因为他的任何努力而有所改变。于是,他躺平了二十八年,“君主离线制”,死后留下了一个千疮百孔的王朝。他死后二十四年,明朝覆灭。《明史》盖棺定论,明之亡,实亡于万历。

在黄仁宇笔下,在君主专制与文官集团斗争白热化的高潮,在西方现代文明最初与中国开始接触的晨曦,在东西方历史上亟需决断的十字路口,万历皇帝选择了不选择,他站在那里踟蹰不定,安静、无为、麻木,最终将一切改变的机遇与可能全部错失。而我,其实有一个异常私人的,关于万历皇帝的、关于那段历史的、关于那个时代发展的新可能的,看似荒诞不经的新幻想。在这个故事里,他在万历十五年后不再上朝、蛰伏深宫显然另有原因,以及这个荒谬的幻想背后,有对于历史、存在和文明的严肃审视。

配图:《黄金花霓虹》剧照,摄影:盛雨棠。

从“好圣孙”到“君主离线”

很多人会听过一个历史传说,说康熙皇帝选择雍正为后继者的原因,有很大一部分是因为他发现雍正的儿子弘历、也就是乾隆天资异禀,留下了一个说法叫“好圣孙”。这个说法历史直接的支撑并不明确,但很有意思,上一个朝代也存在类似的野史掌故。有一些资料认为,嘉靖皇帝之所以选择隆庆皇帝作为接班人,也有一部分原因是因为发现隆庆的儿子朱翊钧,也就是后来的万历皇帝天资过人——这个说法,经过《大明王朝1566》的渲染,更为流行。

可以确定的是,朱翊钧必然很有天分。他自小博闻善记,见识独到,能够征服聪明绝顶的嘉靖皇帝已经足以说明问题。紧接着,隆庆皇帝早死,年仅九岁的他在1572年登上帝位——这太顺利了,未免有些过于顺利了。看似更万无一失的是,隆庆皇帝为他安排了生母李太后、学伴冯保、帝师张居正这样的黄金阵容来辅佐,势必要把朱翊钧培养为一代圣君。

以现代的眼光来看,万历的童年是有些窒息的,他没有任何时间和权力来做自己。但根据史料记载,至少在1582年张居正活着之前,他是一个标准尊师重教的好少年形象。张居正对万历的教育颇为上心,也因此存在过速、过紧之弊。他固然能和万历讲起建文帝逃离南京的野史传说,但也连万历写书法赐给大臣的爱好也要横加看管,认为一是过于轻浮超出君臣之礼,二是书法本是细枝末节,不是他该学的治国正道。

皇帝距离我们一般太远,我们很难以一个“人”的感情去共情,但黄仁宇似乎做到了:一个孩子唯一的消遣和娱乐都被张居正剥夺了。于是,很多事情都有迹可循。张居正去世不到两年,亲政的朱翊钧接触到了关于张居正贪污腐败、生活奢侈、兼并土地、拉帮结派打击政敌、税收政策迫害民众等奏报,他翻脸不认人,从政治上将其打倒,抄家罚没,张居正的后人流落四方。黄仁宇认为,张居正并非完美无缺的事实,给这个年仅二十岁的少年造成了一种信仰崩塌,以至于他滑向了另一个极端,他觉得一切都是假的,他不再相信张居正演出的那个道德模范的样子,而他终于也自由了。一开始,这种感受只是心底的潜意识,亲政前几年的万历绝对是一个励精图治的皇帝,大明也在张居正的改革措施下呈现中兴的局面——直到万历十五年这个诡异的时刻到来。

万历十四年,他第一次提出自己不想参加早朝。官员们没有人当回事。正德皇帝也不早朝,工作有刘瑾管着;嘉靖皇帝也不早朝,他可是什么都管。但很快,万历展现出了一种独一无二。他似乎是真的不履行皇帝责任,真的不工作。他并非隐匿自己暗操独治,也绝非大权旁落的昏君,从万历二十年开始到他死去的二十八年间,他没有丢失权力,可偏偏长久选择无为,臣子们的民情奏报、人事任免、刑罚决断等需要他参与的行政工作,他都选择了“留中不发”,选择了彻底地、永恒地对行政责任的一种漠视,以至于政府架构几乎彻底崩溃,留下了“无政府主义实验”的历史怪谈。

后人调侃万历“君主离线”,但万历皇帝并非对国事一无所知,他时刻记得安排宦官下到地方敛财以供内帑,遇到军事问题立刻高速运转,执政中期的“万历三大征”,晚年的萨尔浒之战他都全权参与决策,萨尔浒的惨败甚至是他在精神上失去生的意志的重要催化;更诡异的是,相比于我们知道正德豹房、嘉靖修道、天启木匠,我们甚至都不知道万历皇帝在不办公时都在做些什么。历史记载呈现一种诡异的空白。在发掘万历定陵,对他的骸骨进行检测后,我们得出了万历有目疾、烂牙、糖尿病、痛风、足疾、肥胖等各类慢性疾病的结论,以至于有研究者甚至相信,糟糕的身体令万历恐怕在人生的大多数时候,都在卧床休息,无所事事。病痛所导致的身体和精神上双重的虚弱,也许早就击垮他了。

当然,黄仁宇似乎一直在用他的微观叙事法,包括讲述看似无关,但却呈现了官僚系统的腐朽、僵化和毫无希望的如李贽、戚继光、海瑞、申时行等人的故事,去创造一种叙事,即万历的“离线”是一种主动选择,即主动采取与文官集团非暴力不合作的态度。我们可以想象,他甚至每一个奏本都读过,否则无法解释他为何精准地只回复那些与文官集团无关的事情。他偏爱郑贵妃和她的儿子朱常洵,却在与文官的“争国本”中占不到便宜,只能放弃且得不到任何尊重。他试图以相对友善、平和的态度去和他的臣子沟通,但得到的只是失望。他好像没有他爷爷嘉靖的能力,能够借助文官集团内部的矛盾借力打力,用近二十年的时间把自己的父亲抬进太庙,他能做的,只有一种无声的,沉默的不合作。

黄仁宇没有明写的,但实际上呼之欲出的,是他认为聪慧的万历年纪轻轻就因为张居正形象的崩塌和争国本的失败,意识到了他哪怕贵为天子,都无法真正改变官僚集团这一潭死水,他什么都做不了。与其撞得头破血流,不如躲进小楼成一统。历史的荒诞性在这里暴露无遗了:也许不存在什么深层次的原因,也没有什么英明神武的大棋,只是因为一个普通人累了,倦了,任性地在赌气,情绪化的态度一直到死,仅此而已。他因为张居正没有童年,于是耍了一辈子的儿童心气。

那么,这意味着我们应该同情他吗?显然黄仁宇的本意并非如此,他反而为万历皇帝扣了一口他背不动的历史大锅:在整个西方已经开始地理发现、文艺复兴、科技发展、资本主义扩张的时代,在西班牙人和葡萄牙人已经很广泛、很密切地,在沿海地区与明朝有商业和外交往来,中西科技与文化交流已经拉开序幕的历史的十字路口,万历皇帝毫无作为,也错失了重要的转型机会。这口锅太大了,万历不仅要背在他死后二十四年就灭亡的明朝覆灭的锅,甚至还要承担中国从此落后于西方的历史责任,而如果在黄仁宇的历史叙事下究其原因,则更是某种难以言喻的中式恐怖:毕竟,只有朱翊钧面对这个不可知、不可变、不可见的结构性的官僚体系和文化体系会茫然无措吗?

我们每个人都茫然无措。于是,历史的审判就这样无可阻挡地到来了。

“吸血鬼”的隐喻:荒诞但却严肃的历史新幻想

《黄金花霓虹》的故事,源自十五年前我在阅读《万历十五年》时,偶然因为当时同时痴迷各种各样的西方奇幻小说,尤其是吸血鬼题材,因此产生的一个荒诞的联想:如果一个人始终不去上朝,长久隐匿深宫昼伏夜出,那他有没有可能是变成了吸血鬼呢?当然我知道万历皇帝在历史记载中也是有在白天公开露面的记录的,但这个脑洞的吸引力太大了。于是,先是一本20万字的小说《血色太庙》,又是一部舞台剧《黄金花霓虹》——当创意从一个荒诞的起点开始生发时,一切也在按照文学的、现实的、历史的逻辑,开始演化起来了。

首先,如果万历皇帝是吸血鬼,可吸血鬼是一个纯粹西方的奇幻形象,其文学形象和很多基本的设定,都是从19世纪末,甚至要到二十世纪七十八十年代安妮·赖斯的小说才逐渐成形的,其实是高度具备现代性的一种符号存在——所以,让万历变成吸血鬼的力量一定是外来的,也必然是从西方来的,我必然要涉及万历一朝的明代,与西方文化的接触、碰撞和交流。

根据历史,一群西方的吸血鬼漂洋过海来到中国是可能的,他们对中国传播了吸血鬼这一“瘟疫”,并且传播了西方的文明与政治思想,也都是可能的,而且也必然是隐秘的。那么,此时这个文学虚构的吸血鬼万历,就不可能再是黄仁宇所书写的那个对西方文明一无所知的形象,相反,他将过早地看到现代性的晨曦,遭遇到不可知的黑暗变局,在中西之间究竟是选择交流,融合,对抗还是衰亡的选择面前踌躇游移,目睹黄金花蕊嵌入帝国鲜血殷红的伤口。

接着,叙事逻辑所必然提出的下一个问题是,万历皇帝作为王朝最高的统治者,显然不可能直接接触吸血鬼和其所代表的西方文化,其中必然要存在一个中国人,一个在地性的存在来作为中介,这个中介是皇帝与西方吸血鬼之间交流的中介,也是皇帝与当时明朝的政治路线之间的中介——于是,我注意到了一个历史人物,也注意到了一个后来对历史进程影响甚巨的政治团体:顾宪成和他所创立的东林书院,后来的“东林党”。顾宪成,这个在官场上最高只做到吏部主事的小官,却因为东林书院成为了天下士子心目中的领袖。在“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”的号召下,晚年已身为布衣的顾宪成所创立的东林党,试图以纯粹的道德伦理来解决行政难题,构建儒家思想的理想国。

这样一个大多数时间都在无锡讲学、生平有大量可供书写的空白人物,又是一个未来发挥了极强政治影响的文人团体的初代领袖,最终被我选择成为万历与吸血鬼世界,或者说,万历与西方文明,甚至,万历与现代性之间的中介。顾宪成,江苏无锡人。万历十年,无锡大疫。而经典的吸血鬼故事,又都从吸血鬼把自己的存在与杀戮解释为瘟疫开始。于是,顾宪成和他的东林书院,不仅是吸血鬼“瘟疫”的中介,也将成为西方吸血鬼所带来的现代性思想的中介。

我让顾宪成成为万历的臣子,却又让他成为其吸血鬼身份上的父亲。顾宪成与万历皇帝,因为共同的太平盛世的理想和吸血鬼的秘密走到一起,纠缠到一起,万历不得不再次经历一种他与张居正的关系的噩梦,再因为必然存在的传统政治思想与现代性的冲突,让他们最终决裂成敌。他们一开始都天真地以为自己作为吸血鬼,拥有永恒的生命,可以永久统治这个国家,并运用超凡的力量和阅读人心的能力,将大明建成太平盛世,可终将因为对走向盛世的路线的分歧而分开陌路。在这个故事里,万历是吸血鬼,但他是传统的天子;可顾宪成,却因为吸血鬼的力量,成为一种超脱的,现代性的存在——这一切都是不可调和的。于是,万历换回了自己的爱妃郑氏来帮助自己,宿命的三人,展开了一场隐秘而深沉的相互依恋与斗争。

故事的逻辑推到此处,一个明显的历史隐喻自然而然地浮出水面:我没有刻意去创造它,但这个隐喻就是这样坚固地在这个历史幻想中扎根了:这个虚构的“吸血鬼”瘟疫,就像西方刚刚崛起的文明和思想,就像资本主义萌芽一般在大明的土地上隐秘地传播,如幽灵一般在紫禁城上空飘荡。它必然带来了死亡与罪孽,必然被隐瞒和隐藏,但却又深深扎根每一个在渴望改变和进步的灵魂深处,无法抑制地在不断滋长。

现实的重量开始影响这个故事了。此时,顾宪成的理想能否越过万历去实现,西方吸血鬼究竟要如何面对大明,这场以吸血鬼为表象的,虚构的提前发生的中西冲突,其最终的走向都很难说能由一个作者来决定。作为写故事的作者,我深切地体味到我“死了”,故事的走向逐渐向一个必然的结局笃定而绝望地奔去:一代人必然要在中西之间做出选择,现代化的进程终究要摆脱“西方化”阴影走上自己的道路,而这场中西之间的交流,也必然以暴烈的对抗和明确的胜负来结束。

于是,我为顾宪成安排了一句台词:“也许这个国家有自己的道路要走,我根本就不该去干涉些什么”,而朱翊钧也在一场仅仅运用了部分锦衣卫,完全没有调动人民力量的必然失败的战争之后,按照历史的进程,于1620年退位,成为一个普通人来到了2020年。

《黄金花霓虹》有一半的时长,其实是讲述2020年后的故事的。万历成了一个普通人。他开始学会在现代文明中正常生活。他第一次见到坦克,汽车,第一次接触互联网,第一次在大数据中迷失,不得不费尽心思为自己搞一个身份证明。他也开始发现四百年前的斗争显得毫无意义了起来,历史完全没有因为这场疯狂而荒诞的狂想有任何变化。我让他经历了2008年奥运会开幕式上的“地球村”之梦,也让他见识到世界走向极化和分裂,他所知道的一切都是旧的,过时的,但他当时所抵抗的那些“新”的东西,也在他的永恒生命面前过时了。时间,好像可以抹除掉一切东西,一切的意义在时间面前,都好像没有存在过。

据说,在一些古老的非洲部落的传统哲学里,“时间”并不像我们熟知的那样,分为明确的过去、现在与未来。在他们眼中,“未来”是不存在的,时间只有过去和现在,现在会变成过去,然后不断产生新的现在。“未来”本就是不存在的,我们时刻获得新的时间,获得新的现在。有一种“心灵鸡汤”的解释,是说这说明我们不要担忧未来,要活在当下,可此时我会想起我笔下的万历:他心中所有的意义,他坚持的,他反对的,都在他的经历中一个个崩塌了。他害怕真的不存在一个未来,唯一存在的只有不断延展的现在。

此时,我又不得不再次诉诸我非常喜爱的瓦尔特·本雅明,在他的《历史哲学论纲》中那段高度抒情的文字。他描绘了一个站在历史风暴之前的历史天使。他回头望去是一片废墟,又意识到这片废墟是被一场风暴所造成的,但他又不得不面向这个风暴。本雅明说,这个风暴,就是我们所称为的进步。而在本雅明的历史观念里,历史处于一个不断的循环之中,从繁盛到废墟,再从废墟到繁盛,直到突然遇见了一道神灵所降下的救赎的窄门,我们每个人能做的,只是在我们的生命中做好准备,到当那扇门打开的时候,我们能够走进去,能够跳出历史的无限循环,能够得到真正的救赎。

我不知道我们可不可以如本雅明所说的走进窄门得到救赎,但我至少可以在我的故事里,让万历皇帝朱翊钧可以。故事的最后,他陷入到无限的平行时空之中,最终凭借一次勇敢,跳出了这场时空的循环,来到了一个他从未来过的平行时空,我们可以说,他就来到了我们现在所处的世界。

他来到了1997年的北京太庙,遇见希腊音乐家雅尼和他的乐队,正在太庙的台阶前举办音乐会,演奏了一首以安徒生的童话为灵感所创作的《夜莺》。他说:

“我读过一个外国人写的童话,叫作《夜莺》。在古代的中国,皇帝的花园里住着一只夜莺,它是一只并不漂亮的灰色小鸟,但歌声非常美妙动听。这时,日本皇帝也送来一只夜莺,是人造的工艺品,全身镶满钻石、红玉和碧玉,只要上好发条,就会唱出美妙的歌曲。没有人再记得那只夜莺,它独自飞回青翠的树林中去了。

“过了很多年,皇帝病了,生命垂危。面对死神,他呼唤夜莺为他歌唱,但人造的夜莺没有上好发条,一动也不会动。就在此时,窗外传来了歌声,是那只夜莺。皇帝孱弱的肢体里,鲜血开始流动,原来等在他身边的死神,变作一股寒冷的白雾消失了。皇帝说,夜莺,我现在懂得你了。

“跟我谈谈琐屑吧,跟我谈谈永恒。你是如此快乐又如此忧伤,仿佛音乐,什么都能原谅;你是如此快乐又如此忧伤,仿佛春天,什么都能遗忘。”