原创 凯撒银币与汉代铜钱:货币肖像为何成为权力表达的风向标?

从凯撒银币到美国钞票:活人肖像何以触碰国家记忆的底线

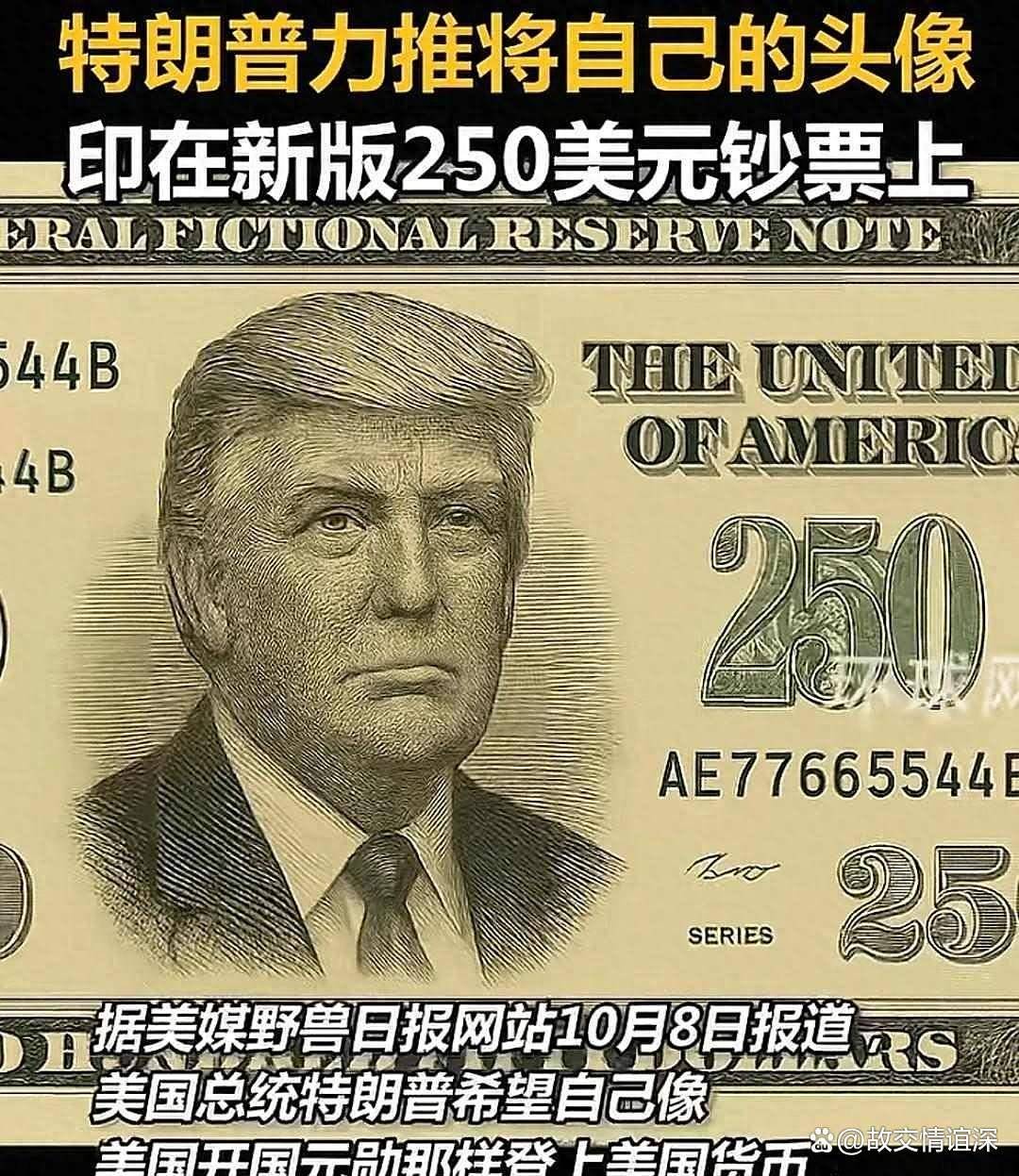

一张面额250美元、头像用特朗普的纪念钞,被一位共和党议员抬上台面,借1756–2026的“整年”作文章。先别急着笑“二百五”的中文谐音,这个提议真正扎到传统神经的,是把“活人上钞”当成政治装置。

美国的硬币有清晰的法条边界。31 U.S.C. §5112(d)(3)(A)写得干脆:“No head of any person living shall be used on any coin of the United States.”钞票层面虽非明文立法,但财政部与雕刻印刷局自19世纪后期形成的设计规程一直坚持“只用先人”。更美国早期纸币曾出现过在世肖像——1862年法定纸币上的财政部长萨尔蒙·蔡斯就是一例,这恰好说明:传统并非天生,而是创伤之后的收束。

把视角拉远,跨文明参照会更清楚。罗马共和国末年,恰在“是否可让活人登币”上翻了车。公元前44年的凯撒银币(RRC 480),正面肖像旁刻着“DICT PERPETVO”(永任独裁官),将王权暗示铸在日常交易之中。钱币学家常把这枚银币视为政治宣告:把统治者带进人人触手可及的器物,等于把权力神圣化。随之而来的三月十五日,是另一种“舆论反弹”。这段器物与政争的交叉,提供了比情绪更坚硬的参照。

中国的路径不同。两汉至唐,主流铜钱如半两、五铢、开元通宝,讲究制度与度量,而非人身画像。《汉书·食货志》记“武帝行五铢钱,禁私铸”,钱的权威来自法度与重量,而不是脸谱。民间谣谚对“二百五”的嘲讽,恰说明东亚货币文化对“面额与人”的隐秘警惕:值几何归于度量,不归于个人。

再回到2026。国会已通过《2020年流通纪念币改版法》(Public Law 116-330),授权在250周年推出一批“emblematic of the United States Semiquincentennial”的币面,重心是国家记忆的多元符号,而不是个人造像的竞逐。若另起炉灶搞“250美元特朗普钞”,不仅会碰上既有规程,也会把纪念日转化为派系动员。

面额本身也有“器物逻辑”。250美元流通性弱,日常交易中找零与防伪成本高。现代钞票的安全线条、光变油墨、微缩文字与水印布局,都与使用场景相互牵制:面额太高,最终多半沦为政治纪念品或投机收藏的标的。

政治语境更直白。2019年以来,美国食品在家价格累计涨幅逾20%,租金指数涨幅约在30%上下(多家市场监测数据)。把精力放在钞票肖像上,不如回应生活成本、就业质量与区域发展的结构性焦虑。经济冷暖才是“国家象征”能否被接受的底层条件。

围绕特朗普的“和平叙事”也有原典可考。诺贝尔遗嘱(1895)写明:奖励“为民族友谊、裁减常备军以及推动和平会议作出最大努力者”。特朗普任内既有“亚伯拉罕协议”的亮点,也有退出《伊核协议》、制裁再起、军费攀升(2020财年约7380亿美元)的阴影。把这两张账放在遗嘱原文下核对,争议自然冒头:短期稳定与长期和平,究竟哪一种才符合奖项初衷。

跨文明的对照,再添一笔。英国等君主制国家惯常让在位君主登币,因其“人即制度”。美国以共和传统为底,借“只用先人”维持纪念与政治之间的防火墙。谁的肖像能进入钞票,与其说是艺术问题,不如说是国家记忆的把关:须经时间检验,而非选举热度。

这场提议像一次历史学的“活体切片”:器物考证告诉我们,币面是制度的镜子;法条与原典提醒我们,政治符号需在边界内运行;跨文明参照则提示,一旦把活人塑成通货,争议很少会停在钱面之上。读者不妨聊聊:在你接触过的币券或纪念章里,哪一次“肖像选择”最能看出一个时代真正的价值排序?