原创 打响独立首枪!安世中国留下一封信,拒绝美元结算,荷兰开始自救

在面对外国政府的强烈干预时,安世中国作为中国企业展现出了非凡的决心和行动力。那么,为什么安世中国能够保持如此坚定的立场?同时,荷兰又为何开始重新审视自身的立场?

首先,当中国企业展现出强大的底气时,确实令人感到振奋。此前,荷兰政府以所谓“国家安全”为由,突然接管了安世半导体,并暂停了中国籍CEO的职务。看似这是荷兰政府出于安全考虑的举动,但其实背后隐藏着更深层次的经济博弈。安世半导体被中国公司闻泰科技收购后,业务迅速扩展,盈利能力不断增强,荷兰政府的行动似乎更多地是为了分一杯羹,同时背后也有美国的压力在作祟。

荷兰政府原本设想,只要控制安世在荷兰的总部,就能牵制整个企业的运作,迫使中国方面作出妥协。但他们显然低估了安世中国的应变能力和战略定力。面对施压,安世中国不仅没有退缩,反而展现了前所未有的决断力和韧性。

荷兰政府试图通过控制安世中国的总部,切断其与中国市场的联系,从而干扰公司的指挥系统和资金流动。具体操作包括解除中国籍CEO职务,并推动公司总部迁回荷兰。这一系列举措的核心目标很明确——扰乱安世中国在东莞的生产基地,进而影响整个供应链的正常运转,造成经济损失。然而,安世中国并没有坐以待毙,而是迅速启动应急机制,作出了及时的应对。

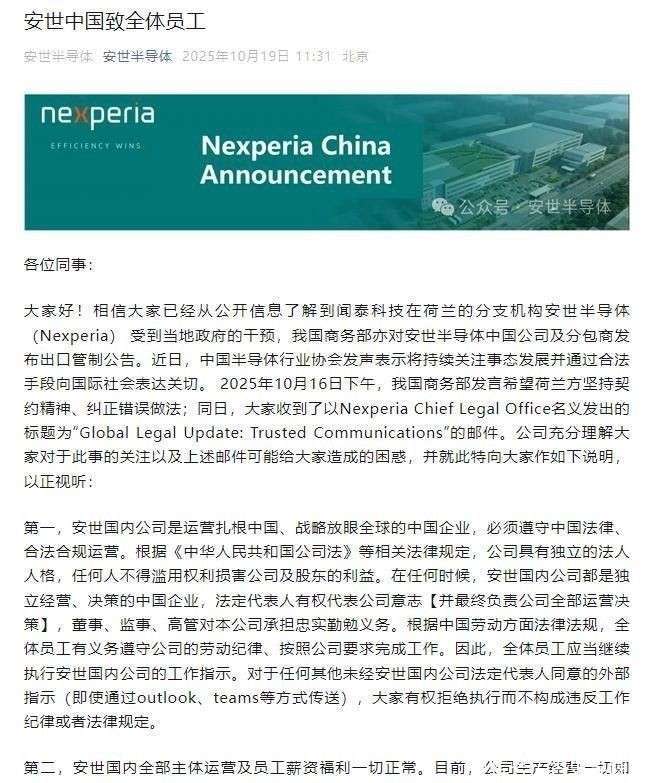

首先,安世中国通过发布内部通告,向员工明确表态:安世中国是依法设立的独立法人,员工有权拒绝执行任何违反中国法律的指令。这不仅稳定了员工情绪,还为后续抵制外部干预提供了法律依据。随后,安世中国对外发布声明,表示东莞工厂的生产将不会中断,芯片供货依旧保持稳定。为了进一步增强自主性,安世中国还宣布,将不再依赖荷兰总部审批流程,员工的薪酬将由本地财务系统独立发放。这一措施确保了企业在不受外部操控的情况下,能持续运营,保障了生产的连续性。

通过这些有效的措施,安世中国成功建立了一个独立、自主的管理体系,即便脱离荷兰总部的控制,依然能够稳步发展。这不仅让员工免于大规模停工的风险,也增强了合作伙伴的信心,提高了企业在复杂国际局势下的抗压能力。

然而,安世中国的反击并不止于此。在许多人认为安世中国只是采取了维稳措施时,企业却出人意料地做出了一个重大的决策——全面停止使用美元进行结算,转而统一采用人民币作为唯一结算货币。这个举动,远超普通的财务调整,它代表了对当前全球金融体系的挑战,尤其是在全球半导体产业中,美元结算几乎是不可动摇的惯例。

半导体产业全球化程度极高,国际贸易基本都以美元为结算货币,而安世中国的这一决定,不仅仅是财务上的变化,更是中国企业自主选择结算方式的象征。这一转变传达出一个明确信号:中国企业有能力重新塑造全球交易规则,摆脱对美元的依赖。

安世中国在全球半导体产业中占据重要地位,尤其是在芯片封装和测试领域,全球约80%的产能集中在中国,而安世中国正是这一领域的核心供应商。因此,任何国家都无法忽视安世中国的影响力。通过实施人民币结算,安世中国不仅实现了从“被动防御者”到“规则参与者”的转变,也向世界展示了中国企业在全球产业链中话语权的提升。

这一举措不仅对全球半导体行业产生了重大影响,还迅速波及到欧洲汽车行业。安世中国的人民币结算政策让荷兰政府意识到,控制总部并不能削弱中国企业的影响力,因为真正的生产力依然掌握在东莞工厂手中。东莞工厂承担着全球超过70%的车载功率芯片封装与测试任务,这些芯片在汽车的基础功能中扮演着不可或缺的角色。荷兰曾试图迫使全球客户停止使用来自东莞工厂的产品,但很快发现自己既没有技术替代方案,也没有足够的产能来承接这一生产任务。

这一局势使得全球经销商陷入两难:若遵循荷兰总部的指令,则可能面临断供风险;若继续与东莞工厂合作,则必须接受人民币结算方式。这一压力迅速传导至终端制造商,像宝马、大众等德国汽车制造商很快发现,现有库存无法支撑长期生产,生产线停摆的风险急剧上升。为避免大规模停产,欧洲车企不得不重新考虑与中国企业的合作关系,并寻求能够同时保证供应和避免矛盾升级的解决方案。

通过这一系列精确而有力的反制措施,安世中国不仅守住了自己的生产体系,还将外部压力转化为提升自身战略能力的机会。人民币结算机制的实施不仅改变了企业与全球客户的交易模式,也让安世中国在全球供应链中获得了前所未有的议价能力和影响力,成功实现了从“制造节点”向“规则影响者”的跨越。