黄金:人类文明的共同选择

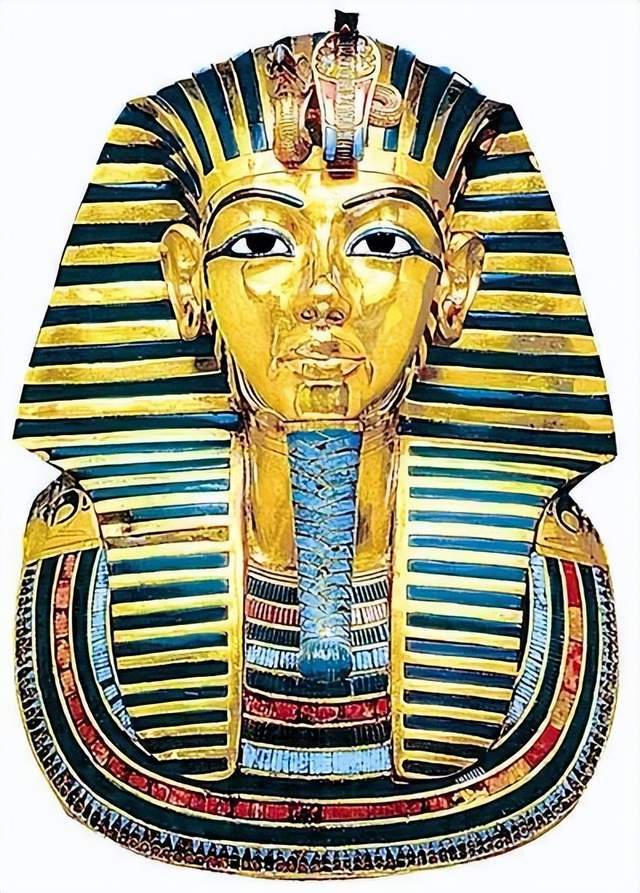

在埃及图坦卡蒙法老的黄金面具上,在中国三星堆遗址的金杖上,在南美洲印加帝国的黄金神庙中,这种闪耀着特殊光泽的金属始终与人类文明的进程相伴相随。从两河流域的泥板文书到华尔街的黄金期货合约,从非洲部落的祭祀仪式到国际货币基金组织的储备清单,黄金跨越时空的永恒魅力,折射出人类文明对价值的共同认知。

一、物理属性铸就天然货币

黄金的密度达到19.3克/立方厘米,是铜的2.2倍,这种致密的原子排列使其具有惊人的稳定性。在空气中放置千年,黄金不会氧化生锈;投入王水中溶解后,仍能通过化学方法完全还原。这种“不朽”的特性,恰好满足了人类对价值载体“恒久远”的终极追求。澳大利亚地质学家约翰·梅里尔研究发现,全球每年新开采的黄金仅占地球总储量的0.003%,这种稀缺性与人类无限增长的财富欲望形成永恒张力。

当吕底亚国王克洛伊索斯将黄金制成标准重量硬币时,这种金属便开始了从商品到货币的蜕变。古埃及人发现,20克黄金可以打制出1平方米的金箔,这种惊人的可塑性使其既能铸造宏大的法老雕像,又能制作精美的首饰。在威尼斯商人马可·波罗的游记中,元朝皇帝用黄金建造宫殿的记载,印证了这种金属在建筑装饰领域的不可替代性。

二、文化基因孕育价值共识

在古埃及神话中,太阳神拉的眼泪化作黄金;玛雅文明将黄金称为“太阳的汗水”;中国古代五行学说把黄金纳入“金木水火土”的宇宙观。这种跨越文明的集体想象,使黄金超越了普通商品的范畴,成为连接人类精神世界的神圣介质。英国人类学家詹姆斯·弗雷泽在《金枝》中指出,全球237个原始部落中,有186个将黄金用于宗教仪式,这种文化共性揭示了黄金作为精神符号的深层密码。

敦煌莫高窟第257窟的壁画中,九色鹿身披金箔闪烁着神秘光芒;文艺复兴时期,波提切利的《春》用金箔点缀花瓣,让画面焕发超凡脱俗的神性光辉。这些艺术杰作证明,黄金的光泽不仅是物理现象,更是人类审美意识的具象化表达。日本画家东山魁夷曾说:“黄金的光芒不是炫耀,而是承载着人类对纯粹之美的永恒向往。”

三、现代金融重构永恒价值

1944年布雷顿森林会议上,35美元兑换1盎司黄金的定价机制,确立了美元的世界货币地位。尽管1971年尼克松宣布美元与黄金脱钩,但纽约黄金期货交易所的交易数据显示,全球央行黄金储备量仍在持续增长。2023年国际清算银行统计显示,各国央行年度购金量达1136吨,创下1967年以来新高,这种逆势增持印证了黄金作为避险资产的特殊地位。

在数字时代,黄金的物理形态正在发生革命性变化。伦敦金银市场协会推出的黄金ETF,让投资者可以通过证券账户持有黄金;新加坡交易所的黄金期货合约,实现了24小时全球交易。这些金融创新没有削弱黄金的价值,反而通过提高流动性增强了其作为战略资产的吸引力。正如经济学家凯恩斯所言:“黄金是野蛮的遗迹,但也是我们唯一可以信赖的货币。”

站在人工智能勃兴的21世纪回望,人类对黄金的偏爱从未改变。这种跨越万年文明的选择,既源于黄金独特的物理特性,也根植于人类共同的文化基因,更在现代金融体系中获得了新的生命力。当火星探测器的机械臂拂去红色土壤,寻找可能存在的外星文明遗迹时,我们或许会再次发现:在浩瀚宇宙中,黄金依然是地球文明留给未来的共同密码。

(注:文章仅作知识分享,部分图源自网络,如有版权问题请联系删除!)

古建家园-古建中国先行将文化融入建筑、文旅、建材的文化建筑产业对接平台!