长三角“黄金中轴”,终于要连起来了?

南京、镇江,加入苏锡常“群聊”

国务院日前印发《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》,苏南重点城市成为10个试点地区之一。

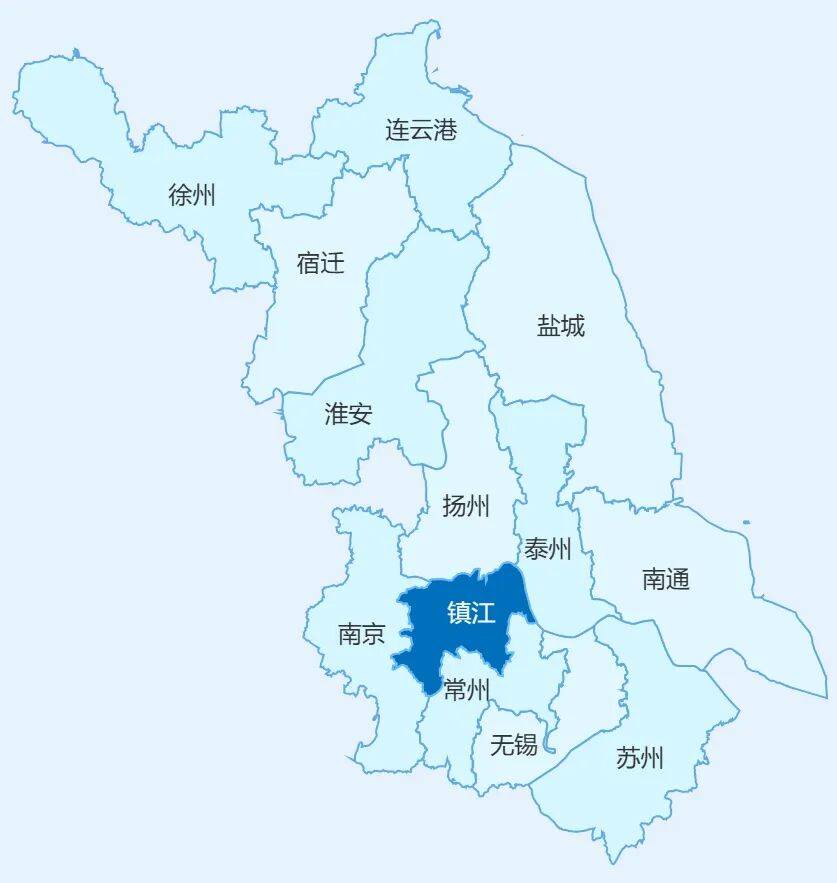

一个令外界关注的话题是,这次被“点名”的苏南重点城市试点范围,除了“苏南模式”的代表苏锡常,还包括省会南京和在江苏省内相对“透明”的镇江,呈现出“扩圈”之势。

其实,“苏南五市”的提法早就经过“官方盖章”,不过在很多人印象中,受历史区划、经济差异及文化认同等因素影响,南京、镇江的“苏南”身份显得不那么“纯粹”——

南京作为省会城市优势明显,与苏锡常的城市发展路径截然不同;镇江是江苏面积最小的城市,人口较少、城市能级相对不高,更常常被忽视。

追根溯源,到底什么是“苏南”?苏南“扩圈”,又将对区域经济产生哪些影响?

01

苏南“扩圈”

“苏南”的概念,最早见于1983年费孝通撰写的《小城镇·再探索》,后续学界对苏南的定义,其实都是指上世纪80年代的“苏南模式”。

江苏省人民政府参事室原主任、常州大学苏南现代化研究院院长、特聘教授宋林飞表示,关于“苏南模式”有一个误读,即认为“苏南”特指苏锡常。其实,“苏南模式”是对当时已经形成的区域经济社会发展经验的总结,本就暗含文化相通、交流密切等纽带。它不是一成不变的固定模式,而是与时俱进、不断发展变化的。

1997年,《江苏统计年鉴》首次在经济统计上把全省划为苏南、苏中、苏北。其中苏南指苏州、无锡、常州三市,南京、镇江则被划入苏中。2001年,南京、镇江正式调入苏南板块。

图片来源:江苏省人民政府网站

这一“官方定义”延续至今。2013年国务院批准实施的《苏南现代化建设示范区规划》,以及2014年国务院批复设立苏南国家自主创新示范区,均包括苏州、无锡、常州、镇江、南京5座城市。此次改革试点也再次为南京、镇江的苏南“身份”正名。

不过,在华东师范大学城市发展研究院院长、终身教授曾刚看来,南京、镇江被纳入试点,并非简单的行政区划叠加,而是基于深刻的内在联系和时代发展的必然要求。

从地图上看,长江以南的江苏从西到东,依次分布着南京、镇江、常州、无锡、苏州五座城市。

曾刚指出,“大苏南”是一个有机整体,共享长江流域、环太湖流域交通网络的互联互通;而且,五座城市自古以来就深度交融、相互影响,共同构成“江南”文化意象的核心区域,在文学、艺术、园林、建筑、饮食等方面享有极高的共同辨识度。

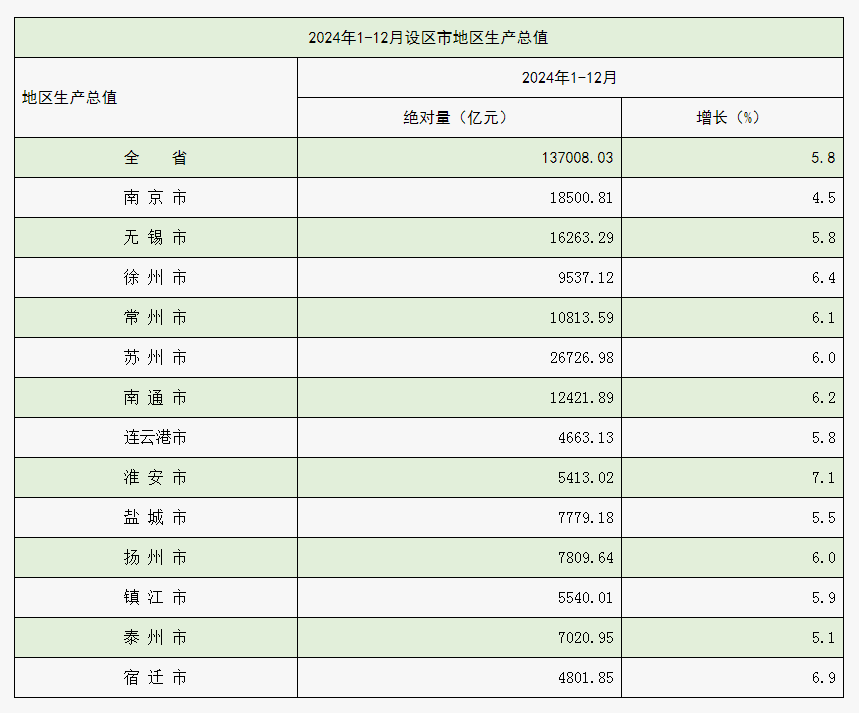

几座城市在经济发展上也呈现你追我赶的态势。除镇江外,其他四城全部是GDP“万亿俱乐部”成员,也都是人均GDP全国十强城市。

相对偏弱的镇江,2024年GDP为5540.01亿元,明显落后于另外四座城市,在江苏省内也排名倒数。

图片来源:江苏省统计局

这是否意味着苏南中间“塌陷”?镇江纳入试点的意图何在?

曾刚认为,尽管镇江一些指标落后于其他四市,但其人均GDP仍高于全国平均水平,且在高端装备、新材料、航空航天等细分领域形成了特色产业,并未出现空心化的情况。

尤为重要的是,镇江地处南京都市圈与苏锡常都市圈交汇点,拥有长江深水港和多条高铁,具备承接产业外溢和物流枢纽的天然条件。通过区域分工、承接产业外溢,镇江有望与其他城市形成互补。

02

“软硬”联通

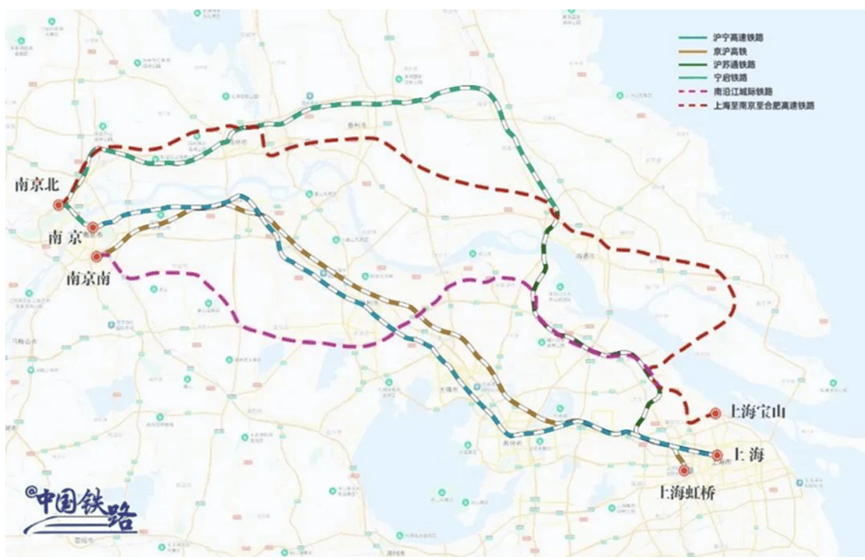

交通互联互通是推动要素流通的关键。苏南是国内经济最发达的地区之一,也是交通基建最早铺开的地区。

宋林飞谈到,1996年底正式通车的沪宁高速公路,是当时江苏的第一重大基础设施,被预言会成为“全国经济效益最好”的高速公路。其重要性在于,当时苏南五市几乎所有的国家级开发区都建在这条高速公路旁。

进入高铁时代,沪宁城际、京沪高铁相继通车,不断强化苏南城际间的硬联通。2023年9月,沪宁沿江高铁正式开通运营,串联起句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓等区县,相当于打通县级市的“毛细血管”。

图片来源:中国铁路

不过,除了交通基建这样的硬联通,五座城市的软融合相对缓慢,甚至连苏锡常三市的一体化都存在难点。

仅从苏锡常来看,三市都是经济发展的“优等生”,都拥有强大的经济实力和完整的产业体系,也一定程度导致产业同质化及竞争大于合作的问题。

此外,曾刚表示,苏南还存在中心缺失与“向心力”不足的问题,缺乏一个无可争议的区域龙头。

这一点,从都市圈的命名就可见一斑。

进入新世纪后,都市圈建设开始受到重视,江苏决定建立南京都市圈、徐州都市圈与苏州都市圈三大都市圈。

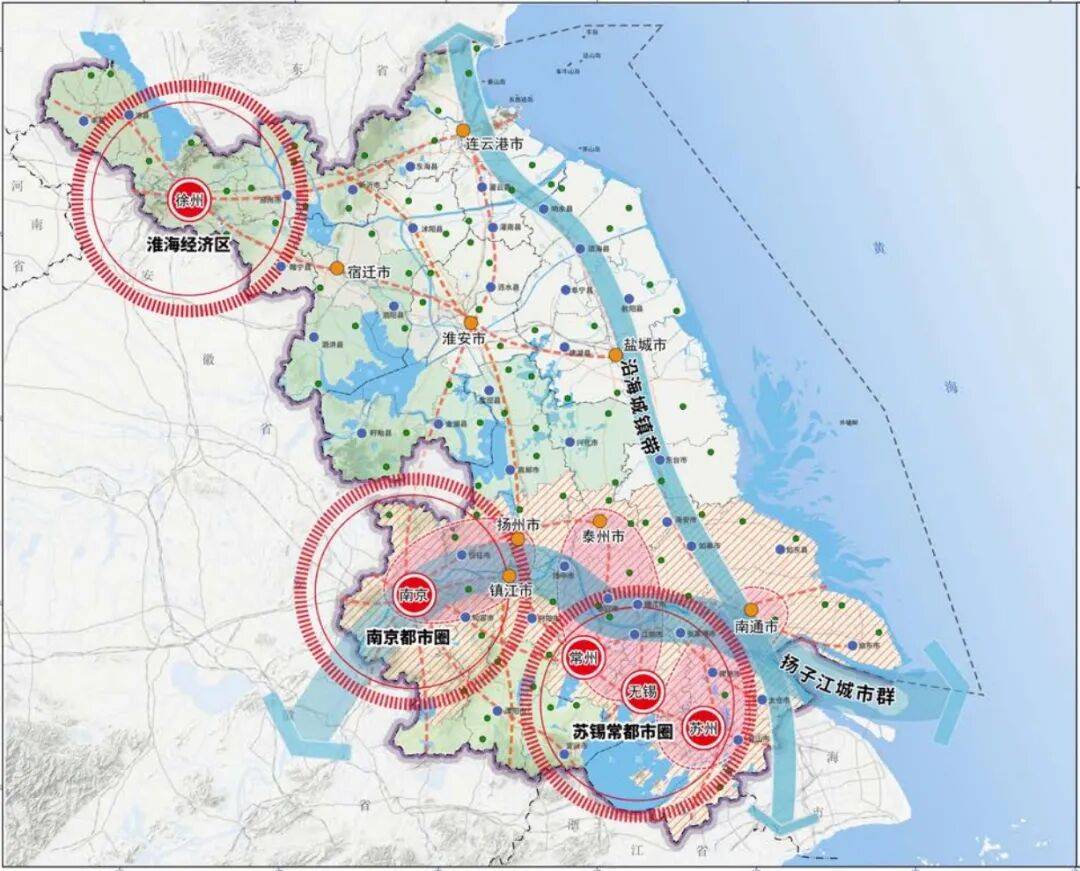

图片来源:《江苏省国土空间规划(2021—2035年)》

据宋林飞回忆,有关部门向他咨询时,他表示,三大都市圈是正确的,但“苏州都市圈”的提法需要推敲。他认为,苏州、无锡、常州发展水平相当,不应偏废任何一个,因此建议更名为“苏锡常都市圈”。这个建议随后被采纳, “多核都市圈”也成为我国沿海地区城市群建设的一种新形态。

在“苏锡常都市圈”概念提出二十多年后,三地产业布局逐渐从竞争转向合作。

以“十四五”产业规划来看,三市既列出各自的重点发展产业,又细化优化布局,努力与周边形成共振。

例如,苏州重视创新药研发,与无锡的生物医药研发外包能力形成错位;无锡利用集成电路制造优势,助力三市芯片设计制造、智能网联汽车等产业;常州依托动力电池、光伏组件产业,为三市新能源变革提供支持——无锡重光电、常州重锂电,这也是一种错位竞合。

通过链式整合、基地支撑、集群带动,苏锡常在新能源汽车、集成电路专用设备、智能制造装备、生物医药等产业,正在逐步形成集群化协同发展。

03

线性集聚

视角进一步放大到苏南五市,曾刚分析指出,苏州、无锡、常州是全球知名的制造业高地,南京科教资源优势明显,共同构成了“基础研究-技术开发-成果转化-产业制造”的完整创新链条。

当然,除了苏锡常与南京的配合,镇江也不是“看客”。

一方面,镇江可以对接南京高校、科研院所等科创资源,发展科技成果转化基地;另一方面,与苏州、无锡等共建产业链,例如为生物医药提供配套材料、装备制造支持,弥补苏锡常土地资源紧张的问题。

这种探索其实早已开始。2014年,国务院批复同意支持南京、苏州、无锡、常州、昆山、江阴、武进、镇江等8个高新技术产业开发区和苏州工业园区,建设苏南国家自主创新示范区,目标是共同打造先进制造业集聚区、产教学研融合示范区、未来产业培育区,全国有影响力的科技创新策源高地。

比较特别的是,根据宋林飞的观察,北京中关村、武汉东湖、上海张江国家级自主创新示范区都是“点式”的,苏南国家自主创新示范区则是“带式”的。

带式,也就是走廊式,不仅是苏南国家自主创新示范区、也是整个苏南的空间组织模式。

当前,全国统一大市场建设正向纵深推进,区域合作也迈入深度协同的新阶段。这一过程中,“线性集聚”的空间组织模式越来越多。

通过一条条交通走廊,将沿线城市、园区、高校、院所等创新节点串联起来,既保留了创新要素高度集聚所带来的规模经济优势,又通过线性的空间形态,避免了单中心过度集聚导致的交通拥堵、环境污染、商务成本高昂等问题。

曾刚指出,苏南五市其实就是依托沪宁轴线形成的巨大城市与产业走廊。沪宁轴线作为全国交通最密集、最高效的走廊之一,打破了单个城市边界,使人才、资本、技术、信息等生产要素在更大范围内高速流动和优化配置,“本质上是将一座座孤立的城市,整合成一个拥有完善基础设施、庞大市场和高素质劳动力的统一市场”。

曾刚表示,推动苏南要素市场化配置改革,打破区划行政行政壁垒,具有重大的区域和国家战略价值——对内打造长三角世界级城市群的“核心引擎”和“黄金中轴”,优化资源配置,实现共同富裕与均衡发展;对外应对全球竞争新格局,打造自主可控的现代产业体系,构建国内国际双循环的战略枢纽。

在这一过程中,苏南“试验田”也将为全国区域一体化制度创新提供示范样本。