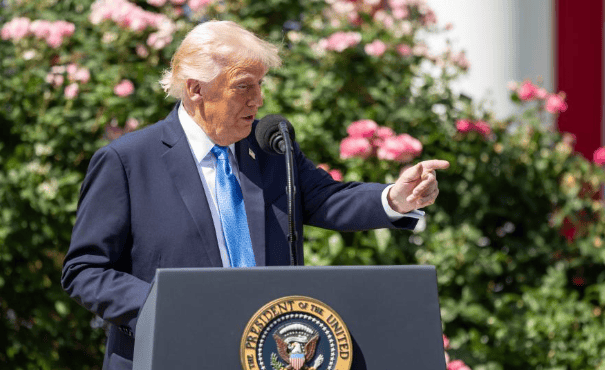

原创 中国人不买了?特朗普自食恶果,对中国下狠手后,不得不为“贸易战”支付赔偿!

据报道,秋天到了,美国农民本该迎来丰收,却怎么也高兴不起来。往年这个时候,大豆收获季节正是美国中西部最热闹的时刻,可今年农民们愁云满面。为什么呢?一句话——中国人不买美国大豆了,特朗普发动的贸易战,终于让美国农民尝到了“自食恶果”的滋味。

特朗普一直觉得,打关税牌能让中国低头,把大豆订单源源不断送到美国来。可惜算盘打得响,现实却啪啪打脸。贸易战刚一开始,中国立刻减少了对美大豆采购,转身就去找了巴西、阿根廷这些南美国家。

美国农民原本指望着中国市场“吃饭”,现在却发现,订单一个接一个流失。连美国媒体都说,特朗普的贸易战让美国农民“搬起石头砸了自己的脚”,这句老话一点也不夸张。

美国农民种地,很多都是背着贷款的。农产品卖不出去,欠银行的钱怎么还?过去中国每年都要买走美国大豆四分之一以上,这份“大单”让美国农民心里有底。可今年,不但订单没了,连“奇迹”都不敢指望了。

美国农业州的议员、农民协会都开始给特朗普政府施压,要赶紧出台救助政策。北达科他州的约翰·霍文说得直接,“如果再不援助,美国农村地区会爆发大规模金融灾难。”农业部长也承认,农民现在需要的是“越快越好”的救助。

特朗普发动贸易战,收了一堆关税钱,可这些钱最后还不是用来补贴农民?农业部长布鲁克·罗林斯公开说,政府将用“征收关税的收入”发放农民补贴。

这岂不是自己给自己找麻烦?美国智库卡托研究所都忍不住吐槽,这种“征收—补贴”的循环,本质上就是“用更多的钱掩盖一开始制造的问题”。白宫给农民的补贴越来越多,可失去的市场却再也回不来了。

中国的反应早就超出了特朗普的想象。贸易战爆发后,中国不再“死心塌地”依赖美国大豆,而是加快多元化采购。从巴西、阿根廷进口大豆,甚至还加大了对巴西农业的投资,修铁路、建港口,稳稳把大豆供应链抓在自己手里。

去年的数据就很扎心,中国70%的大豆进口都来自巴西,而美国的份额已经被压缩到谷底。美国农民感叹,除非出现奇迹,否则中国不可能再大批买美国大豆了。这种绝望感,正是特朗普政策失误的最好缩影。

特朗普第一任期就靠补贴暂时“安抚”了农民,这次又想“故技重施”。但大家都明白,补贴救一时,市场才是救一世。美国农民的根本问题不是没补贴,而是市场没了。

美国农业部的预测很残酷:2025年对农民的补贴可能超过400亿美元,是1933年以来的历史高点。可这笔钱也买不回中国市场。农民抱怨,政府的决策让他们成了最大受害者。有人说,现在务农就像玩俄罗斯轮盘,贷款还不上,明年还怎么种地?

美国大豆曾经是全球市场的金字招牌。每年秋天,中国的大订单都是美国农民的定心丸。

媒体直言,特朗普打关税战,害了谁?答案是美国自己的农民。关税加上中国的反制,让美国大豆出口量暴跌,价格跳水,豆农的收入一天比一天难过。大家都明白,这不是中国“绝情”,而是美国政策把市场推远了。

美国农民的苦日子还不止于大豆。贸易战波及到苜蓿、牛肉、猪肉、乳制品、棉花、高粱等一大堆农产品。中国和其他国家都在远离美国农业,出口下滑,价格低迷,农民们只能眼睁睁看着自己辛苦一年的收成卖不出去。

美国农业部的数据也很现实:贸易战以后,美国的农业贸易逆差只会越来越大。出口疲软,进口增加,农民的处境越来越被动。

现在的美国农业政策,已经陷入了一个死循环。政府靠关税收一笔钱,再用这笔钱补贴被自己政策伤害的农民。表面看起来“有进有出”,实则是自残行为。

美国农民成了被反复收割的“韭菜”,既失去了海外市场,也被高昂成本和低迷价格压得喘不过气。加上国会党争,农业法案一拖再拖,农民们连春天的种子贷款都快还不起了。

中国这次的转身其实早有布局。过去十年,中国在巴西大豆主产区投入巨资,修建仓库、铁路和港口。目标很明确,就是要摆脱对美国的依赖,建立起自己的大豆供应链“护城河”。

这种结构性的供应链重构,让美国农民彻底感受到了“失去市场再难追回”的残酷现实。中国不是一时冲动,而是战略性地完成了“大豆转向”。美国农民再怎么盼,也等不来中国的大单。

英国媒体看得很透,特朗普以为靠关税能让中国屈服,结果只是给自己挖了个大坑。中国市场的多元化,让美国很难再“独享红利”。全球都看明白了,谁得罪中国,谁就得自掏腰包买单。

美国想靠关税限制中国,结果是自己被反噬。中国的市场依然强劲,美国却在打压中丢了最重要的买家。豆农的苦,成了全球供应链调整的缩影。

上一篇:银行业监督管理法拟修订