原创 清朝官员的退休金是每年50两白银,换算成现在的人民币是多少钱?

古代官场为何如此吸引人?揭秘官员退休制度的千年演变

在中国古代社会,进入官场是许多读书人的终极梦想。有人怀着修身齐家治国平天下的抱负,渴望为民请命、造福一方;也有人单纯追求权力地位,贪图丰厚的俸禄和优渥的退休待遇。与现代公务员制度相似,古代官员退休后同样享有养老金保障。

以清朝为例,退休官员每年可领取50两白银的俸禄。这笔钱若换算成现代货币,究竟价值几何?让我们先了解古代退休制度的演变历程。

退休制度的起源要追溯到西汉时期。在此之前,周代实行世卿世禄的世袭制度,官员职位代代相传,自然不存在退休概念。直到汉武帝推行察举制,通过考试选拔人才,退休制度才逐渐成形。当时称退休为致仕,这一称谓沿用至明清。

汉代规定官员70岁退休,此后历代基本沿袭这一标准。不过也有例外:宋代曾允许武官80岁退休;明太祖朱元璋将退休年龄降至60岁,开创了中国历史上首个六十致仕的先例。但到明成祖永乐年间,又恢复70岁标准,清朝也延续了这一规定。

各朝代的退休待遇呈现有趣的变化规律。从宋至清,官员待遇呈U型曲线:经济繁荣的宋代和人口激增的清代待遇最优,而灾荒频发的明代则最为拮据。清朝还制定了细致的退休政策:文官60岁退休,武官则按品级划分,官职越低退休越早。这或许与当时人口激增、职位稀缺有关,需要通过退休制度优化官僚体系。

清朝的退休福利体系相当完善,主要包括三种形式:

1. 荣誉加衔:退休后授予虚职,死后追赠谥号

2. 世袭特权:如孔子后裔世代承袭衍圣公爵位

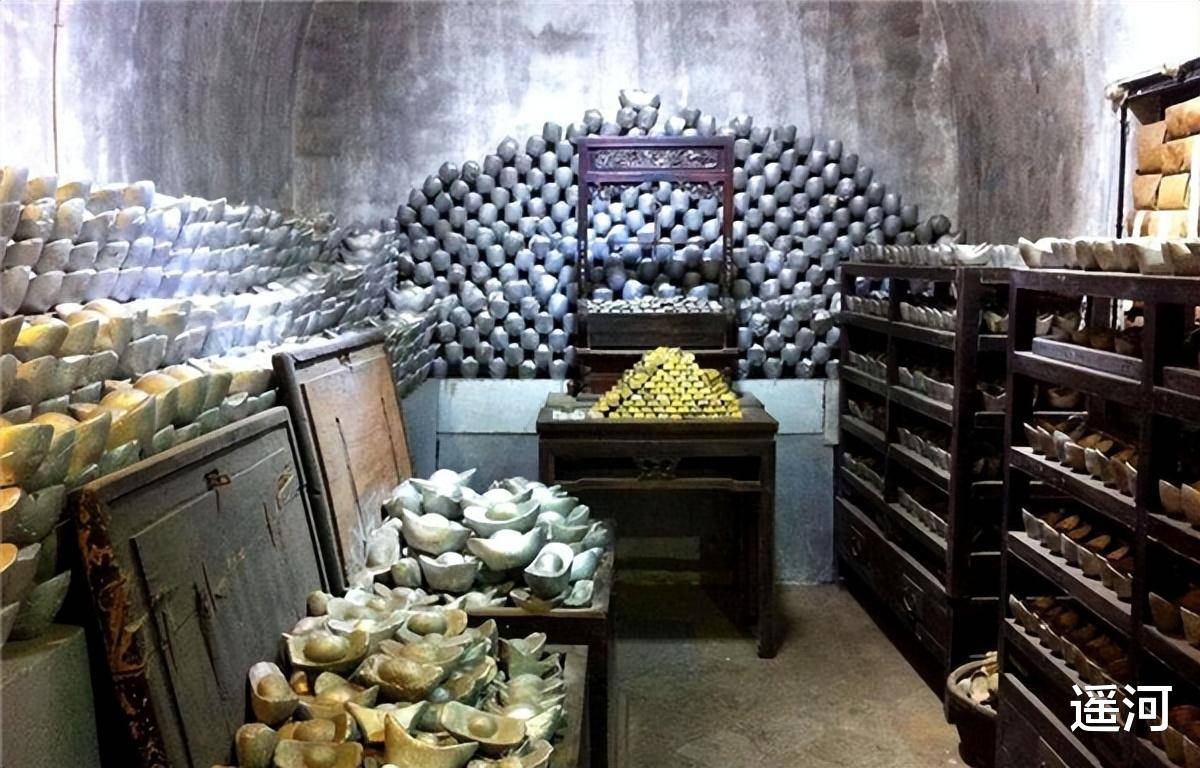

3. 实际补贴:包括土地赏赐和退休金

清初因财政紧张,多以赏赐土地代替养老金。到康乾盛世,随着经济腾飞,形成了稳定的退休金制度。三品以下官员每年可领50两白银。按当时物价换算:1两白银可买50斤猪肉(现值约500元),年退休金相当于现代2.5万元。考虑到白银的实际购买力,专家估算实际价值可能在5-7万元区间。

这套完善的退休保障体系,不仅让官员安享晚年,也折射出清朝鼎盛时期的经济实力。从世卿世禄到致仕制度,中国古代退休政策的演变,生动展现了官僚体系的制度化进程。

下一篇:金价狂飙,“拖累”老凤祥