行摄拉美丨拉普拉塔:在秩序与阳光中闪耀的“白银之城”

新华社记者 孟鼎博 张铎 王钟毅 报道

提起阿根廷,人们耳熟能详的是布宜诺斯艾利斯这座首都。沿着布宜诺斯艾利斯向南行驶60公里,有一座安静的城市——拉普拉塔。它的名字意为“白银”。

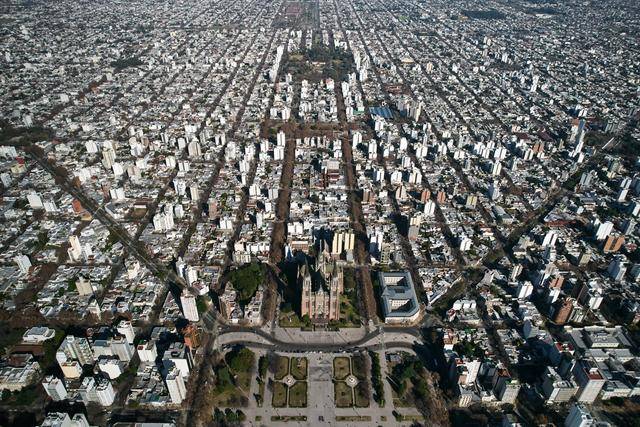

↑俯瞰拉普拉塔主教座堂和市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑俯瞰拉普拉塔市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑俯瞰拉普拉塔市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

1880年,布宜诺斯艾利斯省时任省长达尔多·罗查在首都东南方向53公里处、位于拉普拉塔河南岸的恩塞纳达镇附近建立了一座新的城市——拉普拉塔市。

↑俯瞰拉普拉塔市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

拉普拉塔完全是现代国家意志的产物,从零开始精心绘制而成。这里是国家的现代化实验田,也是世界城市规划史上罕见的“格子范本”。放眼俯瞰,它是一块被严格切割的棋盘,城市以莫雷诺广场为中心,每六个街区便有一座广场,轴线清晰,节点分明。这种仿若几何模型般的城市结构,在今天依然保有惊人的完整性。

↑俯瞰拉普拉塔市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑俯瞰拉普拉塔市区(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑拉普拉塔市政厅(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑拉普拉塔市区街道大多数以数字命名。新华社记者 孟鼎博 摄

沿着十字分明的街道漫步,白色立柱、灰蓝色屋顶的官署与博物馆次第出现。建筑分列主干道两侧,遥遥相望。圣马丁广场中央,骑马的将军塑像高举旗帜,似在守护这片秩序井然的拉美土地。

↑人们走过圣马丁广场。新华社记者 张铎 摄

↑圣马丁像与阿根廷国旗 。新华社记者 孟鼎博 摄

“格子”并未带来隔阂,反而勾勒出充满人情味的城市日常。阳光在林荫间洒落,广场上滑板少年跃起的剪影与教堂前亲吻的情侣,共同构成拉普拉塔柔和而有序的节奏。

↑情侣在教堂前亲吻。新华社记者 孟鼎博 摄

↑小贩在市政厅前摆摊。新华社记者 孟鼎博 摄

↑骑行者在市政厅前小憩。新华社记者 孟鼎博 摄

拉普拉塔博物馆是这座城市另一重气质的缩影。拉普拉塔自然科学博物馆是南美地区规模最大的自然类展馆之一。从恐龙化石到安第斯山脉的岩层样本,从南美洲南部古代原住民族的骨骼到早期定居者的生活器物,它以科学方式构造了这片大陆的历史纵深感。走进其中,能见到孩子在恐龙骨架下奔跑,志愿者向游客讲解动物演化史——知识与生活在这里完美交融。

↑俯瞰拉普拉塔博物馆(无人机照片)。新华社记者 孟鼎博 摄

↑拉普拉塔博物馆正门。新华社记者 孟鼎博 摄

↑拉普拉塔博物馆内景。新华社记者 孟鼎博 摄

↑一名小朋友跑入拉普拉塔博物馆。新华社记者 孟鼎博 摄

↑小朋友在拉普拉塔博物馆内参观。新华社记者 孟鼎博 摄

↑拉普拉塔大教堂 。新华社记者 张铎 摄

↑拉普拉塔大教堂内景 。新华社记者 孟鼎博 摄

与首都那明媚热烈的氛围相比,拉普拉塔宛如一位以尺规精心雕琢世界的建筑大师。它秉持严谨之风,却不会令人感到压抑;它追求井然有序,却不失灵动与活力。在这座银色城市的外表之下,蕴藏着阿根廷对于现代化梦想的珍贵遗产,同时也成为了当代人从容不迫、享受生活的华丽舞台。

新华社摄影部

新华社布宜诺斯艾利斯分社

新华社拉美总分社

联合制作