原创 大清已亡了113年,清东陵为啥还有守陵人?是谁给他们支付薪酬

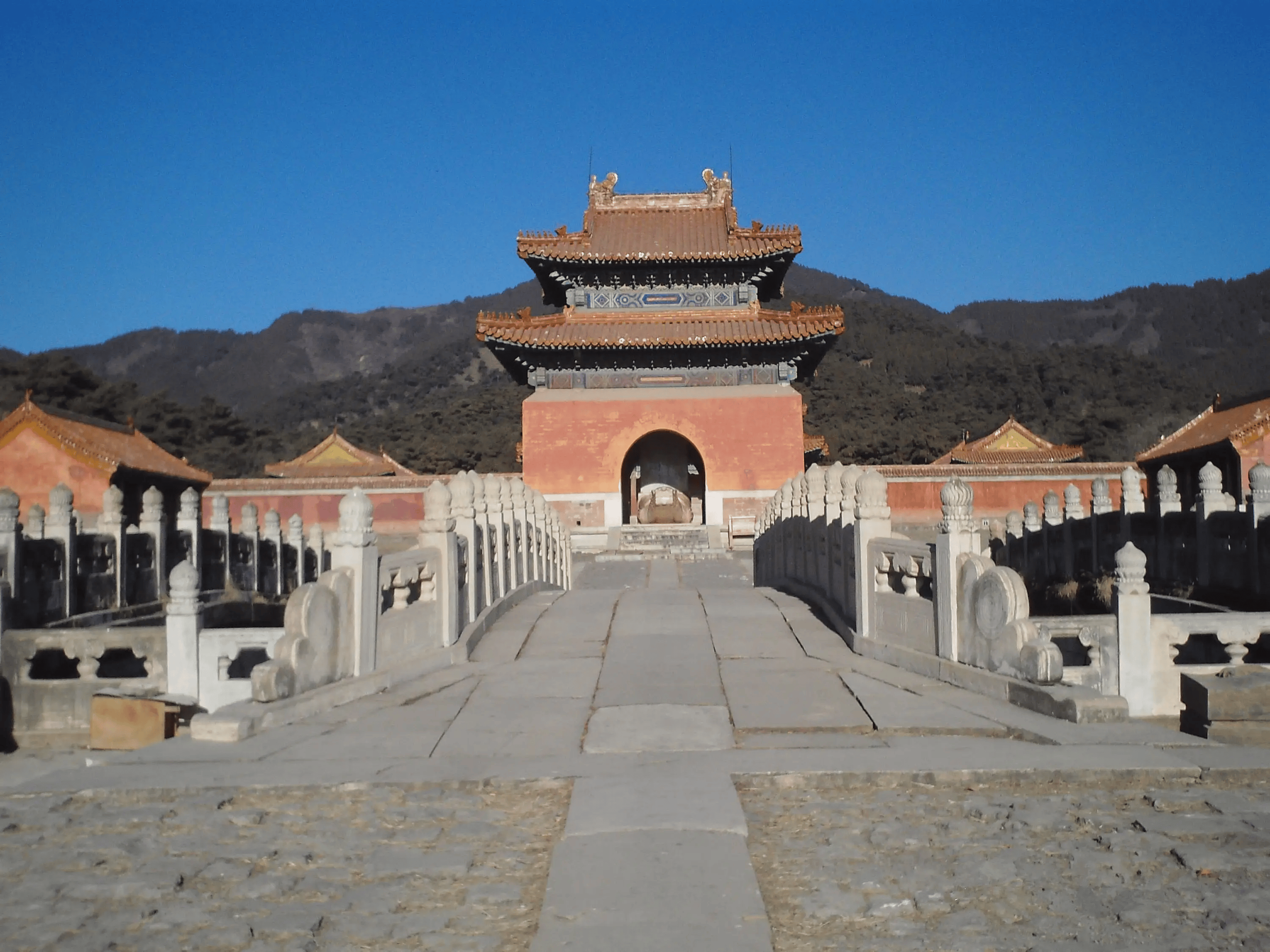

在河北遵化燕山余脉的怀抱中,坐落着一座我国现存规模最宏大的陵寝群。

它就是“清东陵”。

清东陵自1661年顺治帝孝陵奠基,至光绪年间扩建完成,共埋葬着5位皇帝、15位皇后及136位妃嫔,总占地面积超过2500平方公里。

清东陵的建筑恢宏、壮观、精美。

有580多个单体建筑组成的庞大古建筑群,有中国现存最宽的石牌坊,长达五公里多的神路。

如今,清东陵更是我国古代陵寝建筑的典范,其建筑艺术、雕刻艺术、文化内涵都具有极高的价值。

而它之所以能保存的如此完好,与每一代“守陵人”密切相关。正是有着他们日复一日的守护,才为后来留下了如此珍贵的历史资产。

那么,守陵人到底是何人组成的呢?他们的守陵工资又是谁给开支的呢?

从皇权附庸到文化遗产守护者

清东陵的守陵制度始于顺治时期,鼎盛时形成了一套完整的体系。

陵园内设掌关防郎中、员外郎、读祝官等官职,仅帝后陵每座便配置120人,妃园寝40-50人,总规模达1600人。

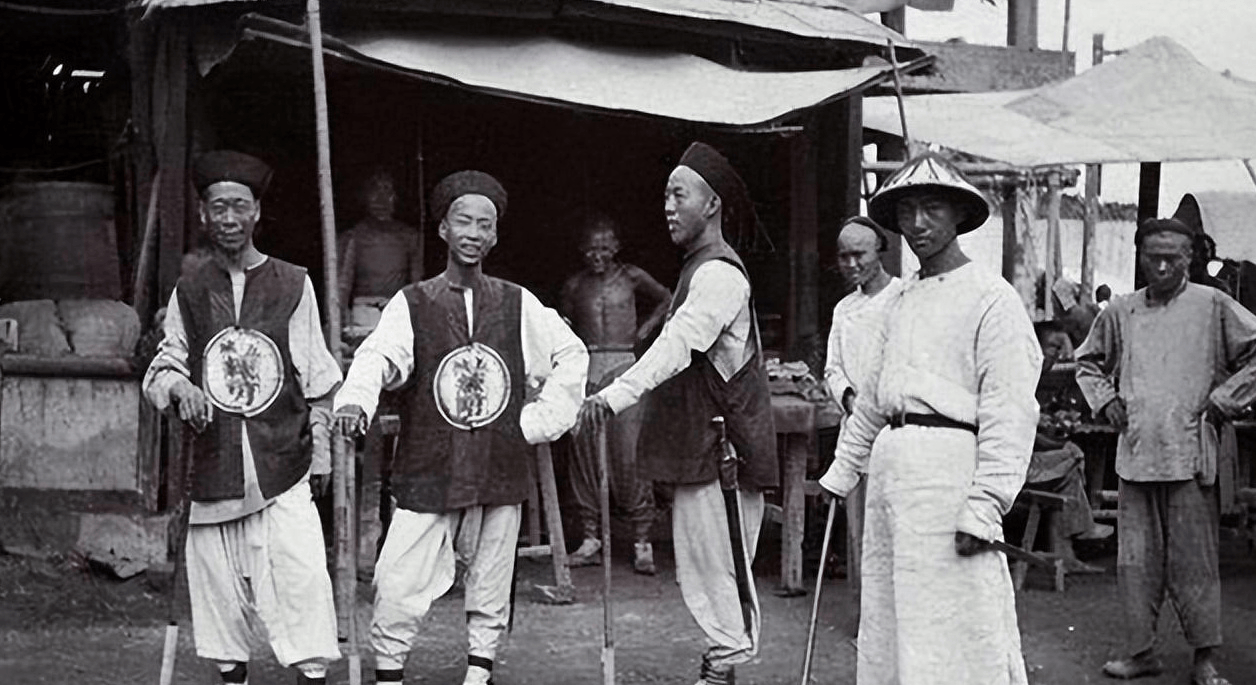

从最开始起,守陵人都选的是八旗子弟,以正黄、镶黄、正蓝三旗为主。

同时要求他们不仅身体强壮、武艺高强,还需对皇室忠心耿耿。

那时候,别看守陵人每天与陵墓为伍,但他们的身份可不一般,是妥妥的体制内官员。

等级最高的首领,可达正三品;普通侍卫也有正七品,相当于一个县官的职位,等同于如今的县长级别。

文献记载,乾隆年间,每月支付给清东陵守陵人的工资,就达到了两万八千两白银。

其中,贝子守陵每年的俸银高达1300两;最低等级的守陵人员年薪为十二两,平均每人每年二十两,那些钱足够当时普通家庭一年的生活开支。

另外,值得一提的是,当时的守陵人职位还是世袭制,爷爷退休后爸爸接,爸爸退休后孩子接,且还配发有官宅,是十分荣耀的一件事。

也正因为此,经过200多年的繁衍,清东陵附近已经形成了一个容纳数万人的商贸集镇,那都是一代代守陵人积累起来的,堪称一个小小的“王国”。

在清朝,守陵人的地位较高,可随着历史的演变,清朝灭亡后,守陵人的境遇也遭受了打击。

1912年清帝退位后,延续了二百余年的守陵体系轰然崩塌。

虽然民国曾在溥仪退位时承诺了对皇室进行优待,每年拨款400万两白银用于清东陵的修复和守护开支。

但是在执行过程中却打了不少折扣,加之民国较乱,当时拖款也是常有的事。

后来守陵人没着落了,大部分人只能自谋生路,开始在陵外开垦了一些田地,种点庄稼收点粮食,自己过日子。

最惨的是1928年,孙殿英带着一伙人来了,他们以演习为借口,开始盗掘老祖宗的陵墓。

档案记载,当时士兵们用火药轰开慈禧地宫时,珍珠玛瑙灿若星河,乾隆裕陵的缂丝经被更被撕成碎片瓜分。

守陵人虽然有武艺,有装备,可是面对凶悍的士兵也是毫无办法,只能眼睁睁地看着陵墓被毁,宝贝被拉走。

那次行动,对清东陵的文物损失巨大。

后来那事被高层知道后,民国开始重视起来,开始拨款,专款专用,对陵墓开始加紧保护。

可是没几年,日本人又来了,抗日战争时期,陵园遭到了更大的损坏,日军占了地,土匪出没,守陵人得兼职防匪。

1945年抗战胜利了,可内战又起,资金彻底断了。很多守陵人离开陵墓,到外地另谋出路。

1949年新中国成立后,情况发生了重大变化,我们十分重视文物的保护和前朝陵墓的守护。

1952年,国家在清东陵设了文物保管所,正式接管,守陵人转为国家职工,有编制了。

工资从国家财政发,每月固定20元左右,够基本生活,还发粮票布票。土地集体化,他们参与生产队,种地补贴。

1961年,清东陵列为全国重点文物保护单位,增加了资金,守陵人负责巡查、修复。

1982年,清东陵文物保管所更名为“清东陵文物管理处”,更加专业化,同时招聘了诸多考古专家、修复师等,进一步加强了陵墓的保护工作。

与此同时,守陵人的工资也在水涨船高,1990年代每月能领导几百元,在当时,算不低的收入了。

到了21世纪,清东陵入列世界文化遗产,吸引了全国乃至全世界的游客,清东陵管理处的收入越来越高,守陵人的生活更好了。

现如今,清东陵约有2万名守陵人的后裔,他们多聚集在东陵守护乡,从事导游、检票、清洁、修复等工作。

工资主要由国家财政拨款,管理处统一发,平均每月四五千,带五险一金。如果再加上额外的一些收益,每月能有七八千。

为何仍需“守陵人”?

与过去传统的守陵不一样,现在的守陵人也用上了高科技。

工作期间,他们会使用无人机、红外监控、声敏探测等现代科技手段,构建起“人防+技防+犬防+群防”的四维安保体系。

可能很多人疑惑,现在都是21世纪了,为何还要守陵人呢?到底有没有必要?

肯定是有的,他们的存在,至少有三方面的原因:

1、文物价值极高,盗掘风险犹存

清东陵不仅是君王长眠之地,更是集建筑、雕刻、园林、祭祀于一体的文化宝库。

其地宫结构复杂,陪葬品曾极为丰富,虽历经盗掘,仍残留大量文物和建筑遗迹。

近年来,尽管安保技术升级,但盗掘、破坏文物的事件仍时有发生。

2023年,清东陵保护区仍配备184名安保人员、38条警戒犬、619个摄像头,实行24小时巡逻,足见其防护压力之大。

2、世界文化遗产,责任重于“守墓”

2000年,清东陵被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》,成为全人类共同的文化财富。

这意味着,我国不仅是在保护自己的历史,更是在履行国际文化遗产保护义务。

守陵人作为一线管理者,是这一责任的直接承担者。他们的工作不仅是“看守”,更是“守护文明”。

3、传承文化记忆,连接历史与未来

如今许多现代守陵人,都是清代守陵人的后代。他们从小在陵区长大,对那片土地有深厚情感。

如李志军、谢静等人,作为守陵世家后裔,分别从事文物修复与讲解工作,将祖辈的“责任”转化为现代职业使命。

他们的存在,不仅延续了家族记忆,也使清东陵从“死的陵墓”变为“活的文化空间”。

如今在清东陵,游客们可能会遇到像谢静这样的导游,她指着斑驳的红墙讲述祖先的故事。

或者遇见像李志军这样的老匠人,他正用祖传的技艺修复彩绘。

马兰峪镇的满族村落里,老人们仍在节日里点燃达子香,唱着古老的满语祭歌。

从清朝到现在,从白银到人民币,从旗人世袭到专业招聘,守陵人制度的存续证明:

真正的文化守护,不在于形式上的延续,而在于价值内核的传承。

当现代守陵人用科技手段修复乾隆裕陵的壁画时,他们修复的不仅是砖石结构,更是一个民族对自身历史的敬畏与重构。

读者们,关于“清东陵守陵人背后的故事”,大家怎么看?如果喜欢本文章,请分享收藏哦~