十年之后,民营银行还新吗?

当我们已经习惯在手机上动动手指,就能办完贷款、理财和转账时,或许已经忘记,这样的便利并非一开始就理所当然。

2015年,移动互联网正重塑零售和支付,银行业的线上化浪潮如火如荼。那一年的6月,原银监会发布《关于促进民营银行发展的指导意见》,鼓励民营企业依法发起设立民营银行。

这份文件被视为中国银行业向市场化改革迈出的重要一步,也拉开了民营银行发展的序幕。民营资本讲着科技颠覆的故事,推开银行业经营大门,试图用数字化改写传统金融的边界。

十年过去,这批被寄望于“破局”和“补位”的新银行,既跑出了数字化普惠金融的增量,也经历了平台依赖、监管收紧、发展分化的曲折转型。当理想主义的滤镜逐渐褪色,民营银行正站在第二个十年的门槛:它们还能保持当初的锐意,活出一个真正可持续的故事吗?

十年破局:

民营银行改变了什么?

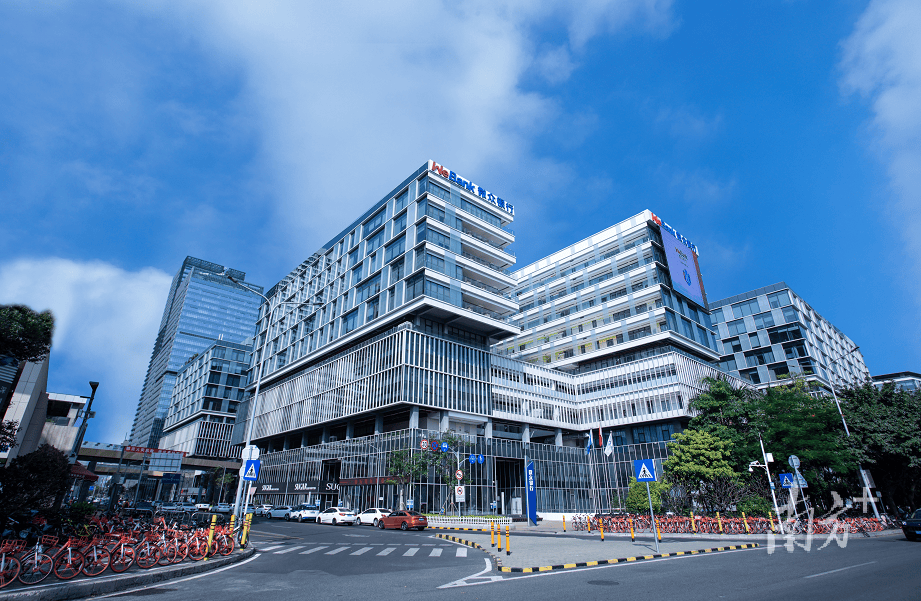

2015年1月4日,深圳南山区,一间没有对公柜台、没有营业大厅的简陋办公室里,微众银行举行了开业仪式。当天,首笔贷款通过“微粒贷”发放,一位普通白领在微信上申请2000元信用贷款——无纸化、全线上,系统自动审批,几分钟到账。这是中国银行业历史上第一笔纯线上信用贷款,也成了一个被反复提起的“金融创新瞬间”。

几个月后,杭州余杭,网商银行迎来它的“首贷时刻”。一位淘宝店主在手机上提交贷款申请,系统用3分钟审批、1秒放款,金额3万元。当她看到到账短信时,说了一句:“这是我第一次觉得自己被银行看见。”这句朴实的感叹,后来多次出现在媒体报道里,成为数字普惠金融的缩影。

那一年,中国首批五家民营银行完成“组团登场”。在当时的新闻稿里,它们被称作“银行体系中的异类”。它们既是监管层“市场化改革”的试验样本,也承载着服务民营经济、普惠小微的政策期望。

此后几年,民营银行逐步扩容。2016年,中关村银行、新网银行、苏宁银行等先后获批。2017年至2019年,开业潮涌现,行业一度掀起“民营银行热”,被媒体形容为“银行牌照盛夏”。截至2020年底,全国民营银行已增至19家,布局14个省市,形成了“头部强、中腰分化”的基本格局。

不过,自2020年起,监管态度明显收紧,互联网金融整顿成为主基调,民营银行新设进程随之按下暂停键。

截至2024年底,19家民营银行总资产合计2.15万亿元,比2016年增长近六倍,约占银行业总资产的0.5%。其中,微众和网商双双迈入“4000亿俱乐部”,合计占据行业五成以上资产,而更多中小银行仍徘徊在200亿—700亿元之间,盈利能力参差不齐。

十年过去,这批“轻资产、平台化、科技化”特征鲜明的银行,虽未撼动传统银行体系的主导地位,却在多个关键维度上撬动了行业边界,也留下了不可忽视的印记。

其一,是对银行业所有制结构的实质性突破。

在民营银行设立之前,商业银行的控股权几乎被国有资本垄断。民营资本可以参股,却无法主导。2015年起,民营银行首次让民营资本在银行体系中拥有了“控股运营”地位,拓展了制度边界。

根据国家金融监督管理总局数据,截至2024年底,全国19家民营银行全部由民营资本主导,注册资本超过800亿元。

其二,是把“数字银行”从试验带入常规。

以微众银行、网商银行为代表的“数字原生银行”,自起步起便打破传统银行“人+网点+流程”模式,形成了以全流程线上化、系统自动审批、AI风控驱动为核心的运营逻辑。

微众银行的数据显示,早在2017年,其“零人工信贷”已覆盖95%以上客户;网商银行则以“310模式”——3分钟申请、1秒放款、0人工干预——在电商生态内完成数千万笔小微贷款放款。

如今,这一模式已成为传统银行数字化转型的“学习对象”。自2022年起,多家大型银行陆续设立“数字银行事业部”“线上普惠金融中心”等新型业务架构。可以说,民营银行虽然体量有限,但其技术范式已深刻影响了行业整体发展方向。

其三,是让普惠金融从“政策目标”走向“市场实践”。

民营银行诞生的初衷之一,便是解决传统银行难以覆盖的小微、个体工商户、“金融白户”等“长尾客群”。相比传统银行“重授信、重抵押”的风控模式,民营银行以信用数据、经营流水、平台行为等非传统要素为基础,打通了小额、高频、短周期的贷款场景,为大量“金融白户”搭建了可及、可负担的融资通道。

笔者至今仍印象深刻,2016年的一次采访中,广州海印市场的一位手工饰品店主说:“如果不是网商银行,我可能永远也贷不到第一笔钱。”

而现在,根据网商银行披露的最新数据:该行累计服务6800万小微经营者,80%是首贷户。

这些来自“金融边缘”的客户,过去往往被传统银行视为“高风险、不经济”。民营银行不仅在“金融‘最后一公里’”打下了根基,也推动了整个行业将普惠金融视为核心增长方向:2020年之后,大型银行纷纷把小微和县域市场放在增长的战略高位。

反映在数据上,中国普惠小微贷款余额从6万亿增长到33万亿。

成长之痛:

监管收紧与中小银行困局

在民营银行发展的头几年,“创新”曾是最响亮的标签:纯线上运营、平台化风控、轻资本扩张,一度让人们看到了“颠覆传统”的无限可能。

2019年6月,微众银行在深圳发布“ABCD战略”,会场座无虚席。那一天,媒体纷纷以“科技银行元年”来形容:AI、区块链、云计算、大数据,似乎构筑了一个看不见天花板的成长空间。

然而短短两年后,另一个标志性事件,却为所有高歌猛进的想象按下了暂停键。

平台依赖症:曾经的推手,成了新的枷锁

2021年1月15日凌晨,所有互联网存款产品被一夜下架。

用户在支付宝、度小满、京东金融的APP上,看到同样一行提示:产品已停售。

在那一刻,“平台揽储”这条高速公路被封闭。

一位中型民营银行互联网存款部负责人彼时接受记者采访时说:“凌晨三点我们还在会议室,盯着后台数据,刷新页面,商量如何改口径。那一夜是个分水岭。”

对很多民营银行而言,平台不是可选项,而是“生命线”:微众依托微信生态,网商深度接入阿里电商和支付宝。高效获客、低成本风控,都源自“平台的庇护”。

但是,当数据合规、反垄断、流量监管全面收紧,这种依赖开始变成桎梏。

从2015年初那笔纯线上贷款,到2021年凌晨的下架“窗口期”,短短六年,民营银行明白了:平台既能成就它们,也能困住它们。

盈利短板:高息差不等于高利润

如果只看表面,民营银行似乎光鲜亮丽:网商银行2025一季度净利润超13亿,同比增长27.49%。微众银行净利润10.83亿元,同比增长13.8%,跑赢大多数的银行。

但在利润表里,另一串数字说明了问题:

2024年,19家银行中,仅10家实现了营业收入的正增长,其余9家则为负增长;部分银行面临不良率攀升的压力,导致拨备计提大幅增加,尾部个别银行甚至出现资产规模萎缩、经营亏损情况。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对此分析认为,2024年民营银行“营收普增、利润分化”的特征,反映出行业在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。其中,收入普遍增长主要源于信贷规模扩大和新兴业务如财富管理的贡献,利润分化暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短板。

监管高压:从“创新宽容”走向“全面审慎”

2015年,民营银行被监管层称作“探索性试点”,拥有有限牌照与政策红利。

但2020年起,监管风向转向。2021年,银保监会专门召开新闻通气会,点名通报互联网存款风险,提出“确保金融创新始终在安全审慎的轨道上运行”。

这场通气会被媒体称作“互联网金融大整顿的重要转折点”,也直接改变了民营银行的扩张逻辑。

从此,“小而美”不再是“放任增长”,而变成了“审慎经营”的另一种表述。

分化困境:规模差距带来的生存压力

截至2024年底,微众、网商两家银行资产规模破万亿元,两者合计远超后面11家银行之和。

而在同一张表上,江西裕民银行仅200亿元。2023—2024年,部分中小银行出现股东增资意愿下降、资本补充渠道紧张的局面。

短短十年,曾经被视为“星光熠熠的探索者”的民营银行,走到了分化与求生的分岔口。

路在何方:

穿越夹缝,寻找可持续未来

“它们是制度创新,也是一次高风险的商业试验。”在一份关于民营银行未来发展的评估报告里,一位接近监管部门的研究者用这句话总结十年得失。

这句话既是对过去的注脚,也提醒人们去思考:在监管全面审慎、同业竞争激烈、平台依赖收紧的多重夹缝里,民营银行要靠什么走得更远?

经过一轮监管与市场的洗礼,未来的民营银行,可能要比过去更“务实”,也更“多元”。

差异化定位:在细分领域寻找生存“锚点”

2015年前后,几乎所有新设民营银行都想复制微众、网商的“爆款快贷”故事。但十年后回看,这样的同质化打法已走入瓶颈。

2020年8月,北京海淀的一场中关村银行“科技贷”签约会,成了另一个注脚。

那天,6家初创科技公司创始人站上台,领取仅200万元额度的信用贷款。他们没有抵押物,凭借科技信用分拿到融资。

这场发布会没有刷屏,但在行业里引起关注:小而专、小而美,或许是民营银行真正的出路。

未来,增长机会或许不是比拼APP下载量,而在于谁能在细分赛道里扎根得最深。

科技输出:把“方法论”变成“产品”

在所有被验证的路径中,科技输出是最具可持续性的第二增长曲线。

2019年6月,微众银行在深圳召开ABCD战略发布会。分布式核心系统、云架构、AI风控开始对外输出。

网商银行也在尝试类似路径:把智能风控、联合授信能力,打包输出给地方银行和农信社,用“科技+联合贷款”来孵化新利润。

科技不是万能解药,但在利差收窄、流量红利消退的背景下,这或许是少数能支撑增长的长期逻辑。

生态独立:告别单一依赖

对头部民营银行而言,依赖大型互联网平台导流和数据曾是最具竞争力的增长引擎,也是区别于传统银行的重要标签。

可以说,平台赋能是头部民营银行初期迅速扩张的关键。

然而,这种高度依赖也带来脆弱性。一旦外部环境发生变化,业务模式便面临调整压力。2021年互联网存款下架事件,就是对单一依赖的直接警示,也暴露出民营银行对平台“流量红利”的过度倚赖。

近年来,这一教训促使头部机构加速“去依赖”转型。这一过程并不容易。对许多民营银行来说,脱离原有平台意味着需要重新构建客户触达渠道、信用评估逻辑和运营体系,短期内势必带来经营阵痛。但业内普遍认为,从“平台银行”到“生态银行”,是未来能否实现可持续经营、降低系统性风险的关键一跃。

资本稳健:打牢抗风险底座

近年来,部分中小民营银行因股东增资意愿下降、资本补充渠道有限,面临抗风险能力的制约。2024年亿联银行首次披露年度亏损6亿元,成为行业警示。监管层多次强调,要通过引入多元股东、债转股、专项基金等方式夯实资本基础,从快周转到稳经营,这场转型或将比任何一轮创新都更艰难。

结语

十年前,当首批民营银行挂牌时,市场上充满了对它们的热烈期待:它们要用数字技术颠覆传统银行,要用普惠金融填补服务空白,要用灵活机制试验一条更市场化的道路。

十年后,回望这条路,人们看到的不是一场简单的成功或失败,而是一段更复杂的探索:创新曾带来超常规的增量,也在监管红线面前失去了扩张的想象力;平台曾给予它们高起点的流量和数据,也使其在外部环境转向时显露脆弱。它们不是颠覆者,却在中国银行业最边缘的地方,撕开了数字化和普惠金融的口子;它们不是主流,却用自己的方式证明了“轻资产银行”也可以跑出规模效应。更重要的是,它们让人们看见,在一个强监管、重合规的市场中,金融创新不只是理想主义,也是一场需要耐力的马拉松。

十年之后,当人们再次问起,民营银行是否还“新”,或许真正的答案不在于它们的技术标签,而在于它们能否在夹缝中活得久、活得稳,活出一条属于自己的生长曲线。

南方+记者 陈颖

实习生 陈楚恒

【作者】 陈颖

289财经热点