原创 特朗普杀招立竿见影?李在明掏不出4000亿美元,立马反转对华态度

当特朗普甩出四千亿美元投资基金的庞大数字时,李在明的脸色大概比吞下苦涩的黄连还要难看得多——这笔资金几乎能让韩国国库瞬间掏空,却被美国当成了取之不尽的提款机。

一边是特朗普挥舞着“制造业复兴”的旗帜,将这笔四千亿美金描绘成“双赢”的生意;另一边,李在明无奈地看着账本上的数字,冷汗直冒,连凑个零头都要绞尽脑汁。

李在明还未从这笔巨额资金的沉重压力中缓过神来,特朗普又接连施压。

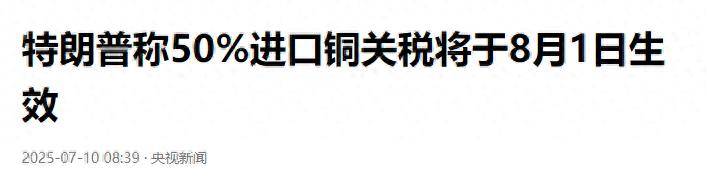

7月10日,美国正式宣布,对进口铜制品加征50%关税,生效时间定于8月1日。加上此前从6月4日起,钢铁与铝制品关税由25%直接提升至50%,这钢、铝、铜三大关键金属消费品一齐被纳入了制裁名单。

这一次,美国几乎不给韩国喘息的空间。

作为全球钢铁出口的重要国家,韩国的制造业高度依赖铜、铝等基础金属,从半导体、汽车,到建筑产业链条,均无法离开这些原材料。

一旦加税落实,出口利润被大幅压缩,产业链上下游都将吃苦头。订单急剧减少,原料成本飙升,部分中小企业甚至面临供应链断裂的生死考验。

面对如此严苛的局面,李在明皱起眉头,不禁陷入两难抉择。

按照韩国2024年约五千亿美元的财政预算,四千亿相当于几乎掏空了八成国库,等同于把教育、医疗等民生支出砍半之后,还要全部填进去。

要凑出这笔钱,政府必须在社会福利、教育投入、基础设施建设等多个领域大幅“勒紧裤腰带”。医疗补贴被削减,地方财政紧张,中小企业扶持恐怕也得退居次位。

更让人头疼的是,这笔基金并非由韩美双方平等设立,而完全由美方主导。

韩国需出资、出人、出技术,而美国只负责“坐庄”,掌握运营权。

协议草案中,美方甚至提出:韩国必须引导三星、SK海力士等关键企业赴美建厂,未来所有成果必须优先服务美国本土经济。

这话的含义非常明确。

第一,韩国得主动“牵线搭桥”,促使三星(制造芯片和手机)、SK海力士(生产存储芯片)等全球竞争力企业,把生产基地迁往美国。

第二,企业到美国后,不是单纯为自身或韩国利益,而是优先将芯片供应美国市场、技术优先服务美国企业、聘用美国工人、留存更多利润于美国。

换言之,美国希望韩国的顶尖企业去帮美国发展经济,而企业的好处,得先给美国。

更严重的是,一旦资金和产业链被转移到美国,韩国本土制造、研发与就业岗位都将面临空心化威胁。三星、SK海力士等巨头在美国设厂,必然减少国内投资和生产力度。

从宏观经济到民生保障,这种打击无异于伤筋动骨。

如果说以往的盟友关系还有些装点门面的意味,如今特朗普已毫不掩饰,把韩国当成提款机。

这所谓“基金”模式,其实是借鉴了日本软银今年五月提出的构想——美日共同出资,而此次韩国却要独自买单。

李在明很清楚,一旦答应,将背负“卖国”骂名;但拒绝的话,韩国经济支柱恐被美国关税打垮,损失难以估量。

而李在明的困扰还不止于此。美国在协议文件最后附带了几条“非正式但强烈建议”的附加条件。

核心包括三项:取消对30个月龄以上牛肉进口的禁令,放宽对美国苹果、蓝莓等水果的检疫标准,以及大幅增加美国大米进口额度。

这三条一旦执行,韩国农业领域将掀起连锁反应。

首先,牛肉进口。2008年李明博政府在开放美牛进口时引发全国“蜡烛抗议”,数十万人上街示威,最终政府被迫收回部分开放条款。自那以后,30个月龄以上牛肉禁令一直是高度敏感的政治红线。

那场抗议令李明博支持率暴跌,执政党在地方选举中惨败。

如今,李在明是否敢再重蹈覆辙?

其次,水果检疫。韩国农业部专家警告,若放松苹果、蓝莓等外来水果的病虫害检查,可能引入苹果蠹蛾、蓝莓腐病等外来害虫,严重破坏本土果树生态,农药使用量与土地保护成本必将大增。

此外,扩大美国大米进口也涉及广泛影响。韩国当前主要从泰国、中国、越南进口大米,如大幅增加美米进口,将冲击现有双边贸易协定,带来违约风险。

一旦接受,美国农产品的冲击必然激化国内农民抗议。

反对党也必会乘机攻击,称李在明政府“出卖农民利益,向美国妥协”。

外交谈判迅速演变为国内政治危机,李在明政府面对“外压”之外,还要承受“内斗”重压。

夹在内外压力中,李在明明白,不能继续一味向美国低头。

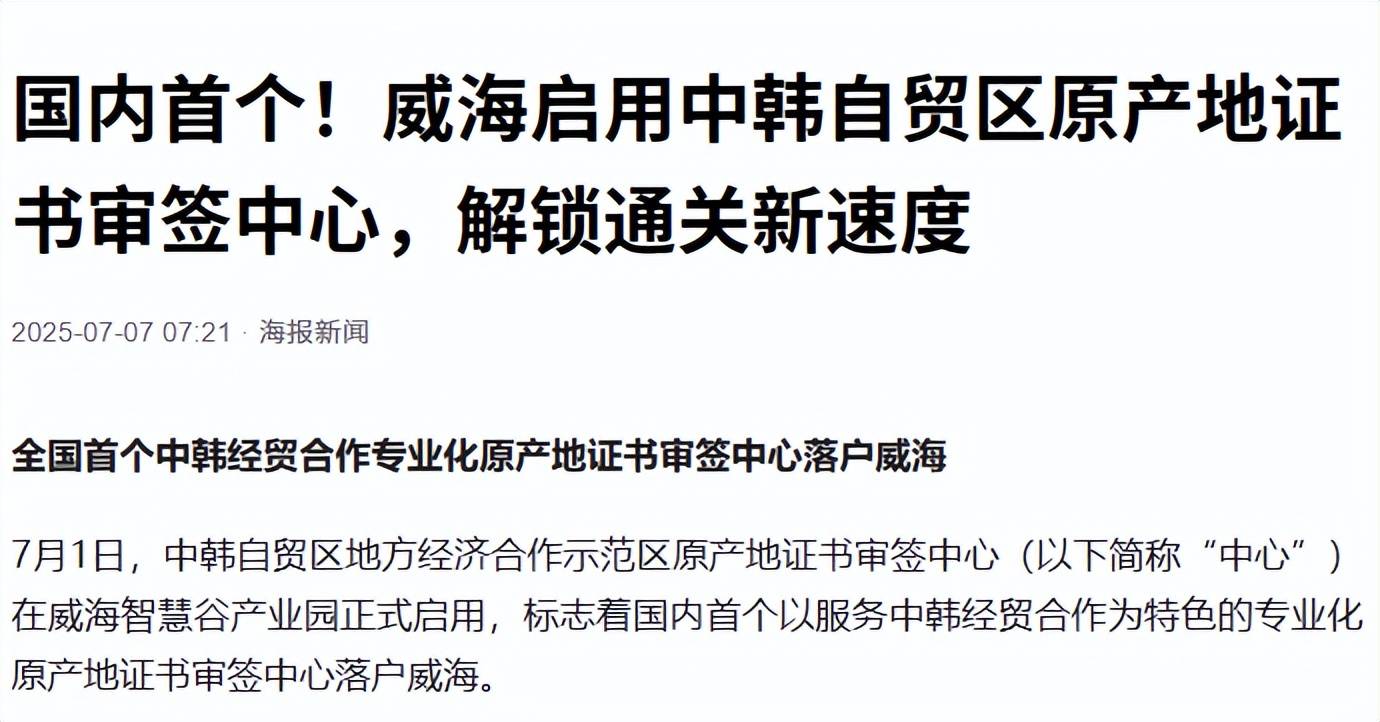

7月3日一次闭门会议上,他首次对外透露希望尽快改善韩中关系。这一表态被舆论解读为外交转向的信号,李在明也开始付诸行动。

7月1日,中韩自贸区地方经济合作示范区的原产地证书审签中心正式启动。

韩国政府对此高度重视,因为此举有效降低关税成本,促进双边贸易便利化,更重要的是,为韩国经济摆脱美方压制开辟了一条“后路”。

李在明态度表明,他未完全放弃“韩美日三边同盟”,但希望在经济层面保持灵活,寻找务实突破。

他的外交团队同时向东盟国家示好,努力构建更平衡的外部环境。

内部来看,李在明需安抚愤怒的农民,缓解在野党压力;对外,他要避免韩国在中美之间被迫彻底选边站队。

然而特朗普的高压策略,正逼迫韩国打破这份微妙平衡。

时间紧迫,美国加征关税的生效日期临近,不到两周。美方至今未撤回任何要求,韩方却迟迟未做回应。

这份沉默,实则是痛苦的权衡与挣扎。

韩国《朝鲜日报》曾尖锐点评:“不能一边害怕得罪美国,一边又指望中国撑腰。”这话虽刺耳,却精准描绘了眼下韩国的窘境。

无论李在明最终是否妥协,这场风波已经撕开了“同盟”的虚伪面纱。

四千亿美元不仅是一个巨额数字,更是一面照妖镜,映照出谁是真朋友,谁不过是想借你填补自己经济空缺的利用者。