原创 6名大学生溺亡事故细节披露:没有黄金救援时间,也不仅仅是溺亡

东北大学6名大学生溺亡事故,在记者的持续追踪报道下,事故的细节与原委都被基本还原出来,事故的直接原因也已初步查明,但却更让人痛心。

据悉,东北大学与中国黄金集团签订了共建实践教学基地的协议书,每年会组织学生到事发的内蒙古乌努格吐山铜钼矿选矿厂进行毕业实习,一般为期一周或两周。

因为这一课程性质属于必修,想要顺利毕业,学生就必须经历这个实践环节。

此次东北大学前来参加实习的有51名学生,还有4名老师带队。

55名师生先是乘坐火车抵达事故矿,然后接受企业的安全教育培训,事发当天,师生们在企业工作人员的带领下在厂区参观学习,悲剧也降临的毫无征兆。

一声“有人掉进浮选槽”的惊呼突然响起,现场工作人员立即按下浮选机的急停开关,同时用对讲机呼叫工友前俩救援,通知中控室停车,疏散师生撤离到安全位置。

期间有工作人员发现了坠落在半空的老师,第一时间将老师救起,而老师带领的6名学生则不幸全部掉进浮选槽里。

网传的“获救老师重伤截肢”说法不实,有媒体在医院了亲眼见到了这位获救老师,因为是在半空获救的,没有掉进浮选槽,确实是轻伤,精神状态良好。

历经两个小时左右的救援,6名大学生被全部救出,但也已经全部溺亡。

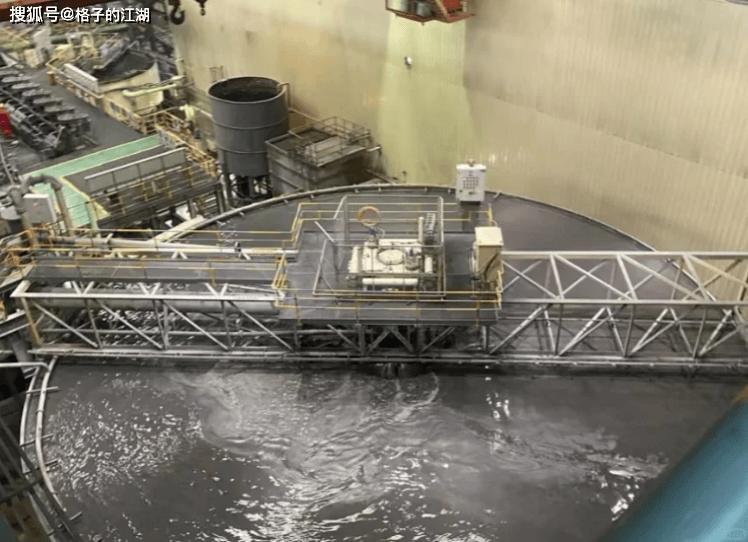

可说是溺亡也并不准确,浮选槽里面装的不是水,而是由矿石粉末、水与化学剂混合而成的矿浆,密度远高于水,黏稠如泥浆,会堵塞呼吸道,人掉进去也会迅速下沉,无法呼吸。

浑浊黏稠的矿浆里还含有各种强碱腐蚀性药剂,呛入会加速窒息过程,除此以外,浮选槽内还有搅拌装置的叶片在持续高速旋转。

因此压根不存在黄金救援时间,掉进浮选槽内也几乎没有生还概率,只能说是打捞,更何况想要在黏稠的矿浆里徒手打捞坠落人员本身就很困难费时。

可以说,6名大学生所经历的痛苦和绝望,常人难以想象,也不忍想象。

不过浮选车间主任接受采访称,浮选槽的PH值在8到9左右,温度在三四十度左右,不存在强酸、强碱和高温的状况,这一说法与殡仪馆工作人员的说辞相符合:“遗体未受损。”

这或许是残酷命运留给他们最后的尊严。

这6名同学,最大的22岁,最小的才20岁,均为东北大学的大三本科生,有人来自小县城,有人是村里第一个考上大学的大学生,有人已经获得保研资格,细看全是遗憾与眼泪。

得知噩耗的学生家属悲痛欲绝,手抖得无法和人交流,却仍要按捺住悲痛情绪,匆匆赶往事故现场,最后见一面孩子的遗体,由东北大学抽调6个善后安抚工作小组负责接待安慰。

其余45名侥幸躲过一劫的实习学生,在现场老师的安抚下,情绪平稳。

但这些尚未迈向社会的孩子们都清楚,那与他们朝夕相处的6名遇难同学的名字,从此以后再也不会出现在他们的世界里了,也是这6名同学帮他们踩了那块注定要脱落的格栅板。

谁能不悲伤呢?谁能无动于衷呢?谁又能真正做到情绪平稳呢?

事故的直接原因也初步查明了,系浮选槽上方刚格栅板一侧固定角钢焊缝存在陈旧性裂纹,事发时受集中载荷后瞬间断裂,导致整块格栅板翻转脱落,7名站在上面的师生坠落。

事发平台的日常承载标识缺失,没有限定同时站立人数;学校与企业签署的协议也没有明确现场监护、限员和应急流程。

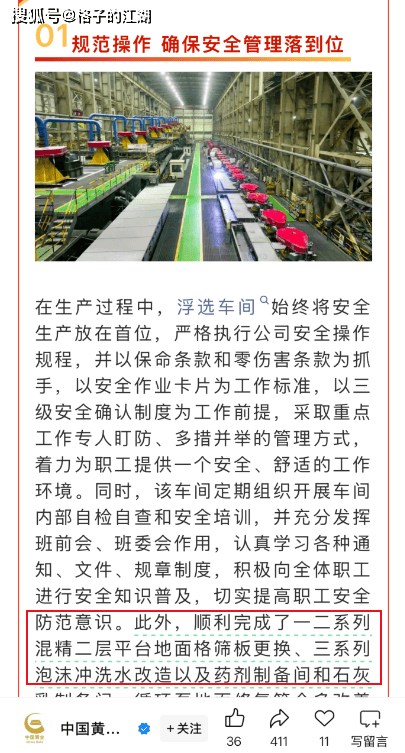

涉事企业在五个月前确实如高调宣传的那样,对格栅板进行了一次局部更换,但却压根没对全部焊缝进行无损检测,在更换过程中也压根没看到焊缝处的陈旧性裂纹。

疏忽大意,懈怠责任,害了6名大学生的命。

讽刺的不仅是涉事企业骄傲宣称的“2024年安全生产事故为零”,还有十几天前才召开的安全生产会议,特别强调要深刻吸取国内事故教训,强化隐患排查整治,确保安全生产。

结果到头来成了所有高校和企业吸取他们的事故教训。

目前,涉事车间全线停产整顿,3名相关责任人被采取刑事强制措施;东北大学启动校内问责,暂停所有赴矿山现场实习;企业与学校也已经在和6名遇难学生家属协商赔偿事宜。

震耳欲聋的警钟嘹亮响起,多所高校和企业已经在争先恐后发出暑期实践安全提示、排查日常安全隐患,可如果这些都能早早被归于常态,又何至于出现白发人送黑发人的悲剧?

安全第一从来都不该是句空话。

前事不忘后事之师,永远铭记沉痛教训,让警钟永远长鸣,让悲剧不再重演,或许才是对6名遇难同学最好的告慰。