原创 中国真正的 “藏宝地”,挖出 30 万斤铜钱和万两黄金,至今仍未挖完

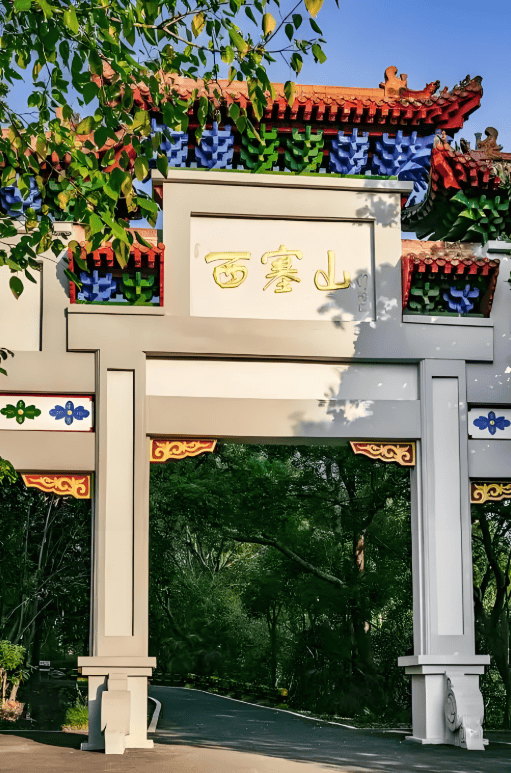

前几日,一则 “小伙痴迷盗墓小说自学盗墓被捕” 的新闻引发热议。这名年轻人受网络小说中 “摸金校尉”“寻龙点穴” 等情节影响,竟真的购置洛阳铲、探照灯等工具,在当地一处古墓遗址附近尝试挖掘,最终因涉嫌盗掘古文化遗址被警方抓获。这起荒诞的案件不仅暴露了部分人对历史文物保护意识的淡薄,更让人联想到中国大地上那些真实存在的 “藏宝地”—— 它们并非小说中虚构的秘境,而是有着确凿史料记载、屡屡出土惊世宝藏的历史遗存,位于湖北黄石的西塞山便是其中最具代表性的一处。

这座海拔仅 176.5 米的小山,矗立在长江南岸,看似平凡无奇,却从明代起就不断给世人带来惊喜。明万历二十六年,当地村民徐鼐在南宋名将吕文德的旧宅附近劳作时,意外挖出了一个隐秘的地窖,里面存放着足足 1 万多两黄金。这一发现被详细记载于《定陵注略》中,成为西塞山 “藏宝地” 身份的最早佐证。谁也没想到,36 年后的崇祯七年,又有人在首次发现黄金的地点附近几步之遥,挖出了一窟古钱币,《大冶县志》中用 “得钱一窟,方中丈余皆满” 描述当时的盛况,足以见得钱币数量之多。

时间来到乾隆八年,西塞山因一场瘟疫再次与宝藏结缘。当时一对贫穷夫妇为埋葬病死的孩子,在山上挖坑时,竟挖出了绵延数里的古钱币。据《蕖村笔谈》记载,这次发现的钱币 “坎土二三里”,村民们得知消息后纷纷赶来争抢,甚至引发了激烈的殴斗,最终导致数人死亡。这场因宝藏引发的悲剧,让西塞山的神秘色彩更添几分。民国三十三年,中国军队在西塞山修筑工事抵御日军时,又发现了一处钱窖,可惜当时局势混乱,这批文物被日军用大船运走,从此下落不明,成为历史遗憾。

新中国成立后,西塞山的宝藏故事仍在继续。1955 年,当地兴建大冶钢厂时,工人在取土过程中发现了一个黄釉大陶缸,里面装着 292 块宋代银锭,总重量超过 270 斤。这些银锭保存完好,是研究宋代经济的重要实物资料。

而最令人震撼的一次发现,发生在 1967 年 11 月。当时民工们趁着长江枯水期加固堤坝,用铁锨取土时偶然挖出了几枚铜钱,顺着线索深挖下去,一个巨大的钱堆逐渐显露 —— 这堆铜钱高 1.4 米、长 6.8 米、宽 3 米,仅初始重量就达 22 万斤。加上周边散落的铜钱,总重量约 155 吨,剔除杂质后纯铜钱仍有 30 万斤,其中 99% 是宋代铜钱,还夹杂着汉朝五铢钱、唐朝开元通宝和辽金时期的钱币,部分铜钱表面甚至还残留着朱砂、翠绿等色泽,有的还能看到疑似鎏金的金色小颗粒。

遗憾的是,这批珍贵的古钱币并未得到妥善保护。1970 年 3 月,因当时 “缺铜” 的生产需求,30 万斤古铜钱被装上卡车,运至汉口扬子江冶炼厂,最终化为一炉铜水,成为文物保护史上的一大憾事。直到 2021 年,西塞山区风波港村的一处工地施工时,又挖出了一万多枚铜钱,考古人员表示,这次发现只是西塞山 “九大窖藏” 传说中的 “九牛一毛”。

关于西塞山宝藏的主人,史学界和考古界一直存在两种推测。第一种观点认为,这些宝藏是南宋名将吕文德的家族财产。吕文德在南宋末年抗击蒙古军队长达 30 余年,官至卫国公,长期驻守湖北地区,且在西塞山下建有宅邸。前文提到的明万历年间发现的 1 万多两黄金和崇祯年间发现的古钱币,都出土于吕文德旧宅附近,地理位置高度吻合,从时间和空间上都为这一推测提供了支撑。

但更多专家倾向于第二种观点 —— 这些宝藏是南宋的军库储藏。西塞山地处长江咽喉要道,自古就是兵家必争之地,南宋时期更是抵御元军南下的重要防线。朝廷很可能在此设立军库,储存军费、粮草等战略物资,而钱币、金银正是军费的重要组成部分。元军南下时,南宋军队为避免这些物资落入敌手,将其秘密埋入地下。从已发现的宝藏规模来看,仅铜钱就超过百万斤,如此庞大的数量,绝非个人或家族能够集聚,只有官方军库才有能力储备。

如今的西塞山,早已不是当年随意能挖出宝藏的 “野山”。当地政府对这片区域实施了严格的保护措施,禁止任何私自挖掘行为,未被发现的 3 处窖藏仍在地下 “沉睡”。站在长江边远眺西塞山,既能看到 “西塞山前白鹭飞” 的秀丽风光,又能感受到千年宝藏传说的神秘气息。

注:图片来源于网络,如有侵权,请联系作者删除。