罗永浩呼吁消灭“误导性大小字”广告,根除营销陋习还需监管亮剑

极目新闻评论员 屈旌

近日,某品牌发布新款手机,在其宣传海报上,主体部分宣传标语写着“逆光之王”,但细看右下角,又有小字写着“逆光之王是产品设计目标”,引发争议。

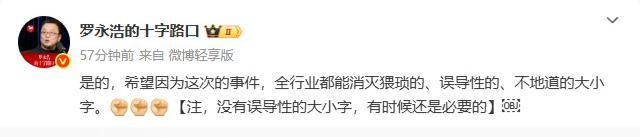

近日,罗永浩在直播中称,用极小字标注“目标成为”再写“最强”是行业普遍的陋习,并非小米独创。随后,他又连续发文回应称:“我不是替小米说公道话,我只是说公道话。小字作为‘许愿池’,各家几乎全都干过。”他强调,希望通过这次事件,全行业都能消灭猥琐的、误导性的、不地道的大小字。(据9月30日潇湘晨报)

罗永浩微博截图

网友指出其他产品也有类似的营销手段

在广告宣传上采取“大小字”的营销策略,实质上是商家在广告法边缘游走的“抖机灵”,用醒目的大字吸引注意,再以极小的字体模糊关键信息,给消费者造成一种产品已达极致的错觉,实际上,大字不过是“许愿池”,小字才是“现实情况”。

正如罗永浩所言,这种“大标题博眼球、小字注免责”的把戏,早已不是个例。有些品牌宣称“游戏帧率之王”,小字却藏着“特定机型+低画质模式”;有些冰箱广告标榜“最省电”,实际是“空箱状态”下的测试结果。消费者满心期待买到宣传中的“顶级产品”,拿到手才发现是“文字陷阱”,这种误导本质上是商家用合规外衣包裹的投机式营销,既钻了法律条款的空隙,又践踏了消费者的知情权。

从电子产品到美妆护肤,从汽车宣传到教育培训,这种“大字吹牛、小字免责”的手法几乎无处不在。究其根源,一方面是《广告法》禁止“国家级”“最佳”等绝对化用语,商家为规避处罚想出“小字标注”的歪招;另一方面是流量竞争下,“极致化”宣传比平实介绍更能抓住消费者注意力。当实实在在的产品创新跟不上营销的想象力时,文字游戏就成了成本最低的“创新”途径。

这样明晃晃的忽悠手段竟成行业“潜规则”,暴露了商家“既想博眼球,又想避风险”的矛盾心态,一方面不愿意放弃极限词带来的营销红利,另一方面又害怕承担违法成本,只能用文字游戏模糊宣传边界。

误导性的“大小字”营销之所以引发消费者的强烈反感,就是因为违背了诚信经营的基本原则,对消费者是一种欺瞒和戏弄。特别是对一些本身口碑已经不错的企业来说,沉迷于这种文字游戏反而是弄巧成拙,不仅损害了品牌形象,更可能失去消费者的信任和支持。

罗永浩呼吁“消灭误导性的大小字”,无疑是道出了消费者心声,但行业陋习的根除不能仅靠企业自觉。现行广告法虽禁止使用“最佳”“最强”等绝对化用语,却未能有效规制将其标注为“目标成为”“特定场景测试结果”这类打擦边球的行为;虽要求广告真实合法,但对“小字标注”的字体大小、位置等缺乏明确标准,给了商家可乘之机。

根除陋习需要监管亮出更精准的武器,比如明确要求辅助说明文字的字体大小、位置、颜色对比度等必须确保普通消费者在正常阅读条件下能够注意,并将故意缩小免责条款的行为纳入虚假宣传范畴等等。