原创 北约峰会决议,新增10亿美元军援,乌获100辆装甲车

刚刚落幕的北约峰会,推出了一项被称作“欧洲买单、美国供武”的援乌新机制,随后公布了两项具体行动:一笔10亿美元的专项军援,以及承诺交付100辆装甲车。这一轮援助,既为乌克兰的前线提供了“输血”,也暴露了北约内部的博弈——看起来像是团结一致,实则在于欧洲出钱、美国赚钱的现实分工。

拆解这笔10亿美元军援:防空成核心,“爱国者”成主角

这笔资金来自北约设立的“乌克兰优先需求清单”机制,聚焦乌军当下最紧缺的领域。具体来说,援助覆盖的重点包括:弹药与维保,帮助修复和补短板;用于海马斯(HIMARS)火箭炮的配套弹药与系统;无人机系统的采购与维护;以及坦克和装甲车辆的维修零部件。这正是乌军在一些行动中吃亏、装备损耗过快、需要快速恢复机动性的环节。值得注意的是,出资方主要来自荷兰和北欧三国等欧洲国家,他们通过先在美国采购武器再转交给乌克兰的方式执行,这与特朗普时代所强调的“欧洲买单”思路高度契合。但这一安排也引发欧盟内部的声音,欧盟高级代表卡拉斯直言,美国也应该共同承担部分责任。

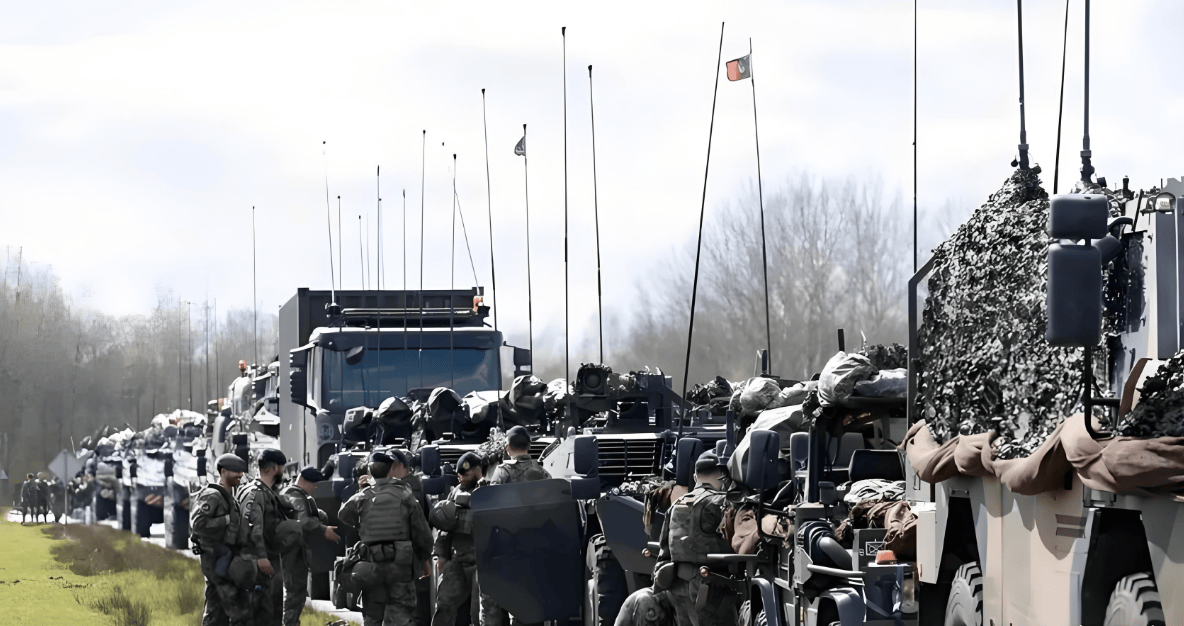

100辆装甲车的真相:是战场干将,还是“老旧货车”?

与这笔军援同时公开的,还有保加利亚已经交付的100辆BTR-60装甲車。按表面参数看,这批装备确实属于“爷爷辈”的老旧型号:在实战效能上,军事专家也提醒,这些车并非用来扭转战局的利器,更多是用来让乌军“把腿接上去”,维持机动性与补充兵力的基本运输能力。换句话说,它们更像是填补战场空缺的基础装备,而非改变战局的关键力量。

峰会背后的算盘与隐忧:北约的长期规划与现实挑战

这次峰会的核心并不仅仅是对乌克兰的援助金额,更隐藏着一整套长远的战略考量和安排。一方面,欧洲对持续高强度援乌的资金压力与分担问题需要解决,另一方面,美国在高端武器供应和军火市场中的主导地位也在继续巩固。表面是团结、实则存在多方博弈:欧洲希望在防务上承担更多、减少对美国的依赖;美国则希望通过持续的武器供给与经济安排,维持对乌克兰和欧洲安全事务的影响力。另一个现实挑战是,对一些成员国来说,长期大规模援助的财政与政治成本并不轻松,如何在持续援助与自身国防需要之间取得平衡,成为北约必须面对的问题。

总之,这次北约峰会推出的新机制,既展示了对乌克兰的持续支持,也揭示了欧洲与美国在防务分工上的现实分歧。欧洲出钱、美国出武的模式,短期内可能提升乌克兰的作战能力,但从长远看,如何实现更高程度的欧洲自给自足、同时避免他国风险的扩大,将是北约未来需要解决的关键课题。