原创 饲料米变主食!5公斤大米标价4200日元,日本50年减产政策终结

7月1日,东京首相官邸,石破茂宣布了一项历史性决定:日本终止持续54年的大米减产政策。与此同时,农林水产省正悄悄修改一批进口大米的用途标签——7万吨原本给牲口吃的饲料米,即将作为“主食”投放市场。

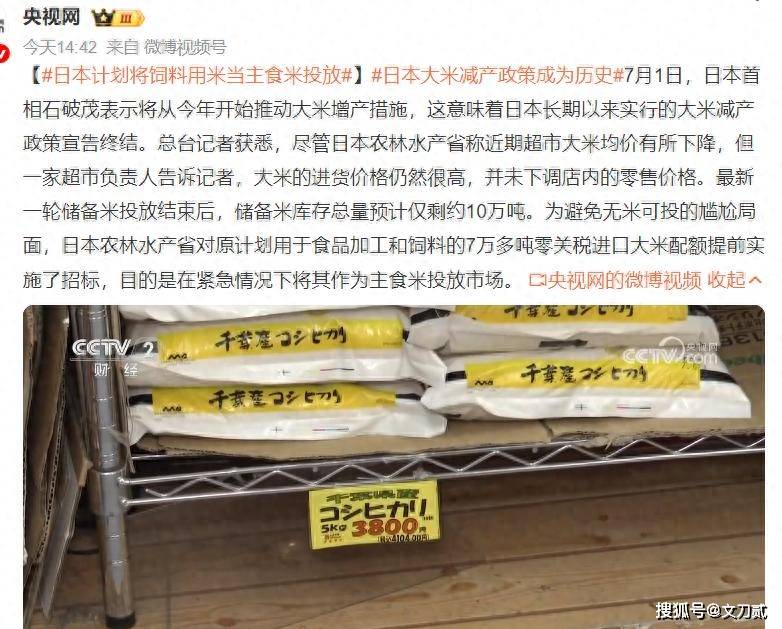

这戏剧性的一幕背后,是日本超市里5公斤包装大米标价4200日元(约210元人民币)的残酷现实,是主妇们拿起又放下的犹豫手势,是社交媒体上“吃米自由去哪了”的热门话题。

01. 天价米袋,荒诞现实

走进东京任何一家超市,大米的价签都在讲述着同一个荒诞故事。5公斤大米售价突破4000日元(约201元人民币)已成常态,这个价格几乎是去年同期的两倍。4月日本总务省公布的数据显示,大米价格较去年同期暴涨98.4%,创下自1971年以来的最大涨幅。

“都说超市大米均价降了,但我们进货价根本没变。”一位超市负责人向记者透露,尽管官方释放降价信号,零售端的价格仍然高悬。

比价格更令人焦虑的是货架。在横滨一家连锁超市,往日堆满大米的专区如今稀疏地摆放着小规格包装。商家甚至推出了4公斤装新品——价格与从前的5公斤装持平。这种“减量不加价”的营销策略,被日本网友嘲讽为“安倍经济学第三支箭的变异版”。

02. 五十年谬误,政策沉疴

这场米荒看似突然,实则是日本农业政策埋下长达半个世纪的伏笔。

时间回到1971年,时任首相佐藤荣作批准了“减产政策”。这个听起来反直觉的政策逻辑是:通过补贴让农民少种水稻,维持米价高位,保护农民利益。自此,日本进入“越种米越穷,越穷越少种”的怪圈。

尽管该政策在2018年名义上废止,但农林水产省每年仍在发放“适当生产量”指导指标,用补贴诱使农民转作或休耕。

“现在政府让我们多种米,可我们已经种不出来了。”70岁的稻农菅原彻苦笑着对记者说,“这就是过去农业政策榨干农业本体的结果”。

更触目惊心的是农业人口结构。日本农民平均年龄已超70岁,再过5-10年,农户数量将断崖式下跌。有预测显示,到那时大米价格可能飙升至每5公斤1万至2万日元(约500-1000元人民币)。

03. 储备米疑云,垄断黑洞

面对危机,日本政府并非毫无作为。今年3月以来,政府分四次累计投放了41万吨储备米,这是自1995年建立储备制度以来的首次动用。

但魔幻的一幕发生了:这些救命粮95%被日本农协(JA)收入囊中,真正流入零售市场的应急储备米仅有7%。

“这就是经济学上的‘买方垄断’。”前财务省官员高桥洋一愤慨道,“95%份额集中在农协手上,他们当然能随意定价。这完全是场闹剧!”

作为掌控日本约90%大米交易量的巨无霸,农协的网络覆盖90%以上农户,掌控从生产到销售的全产业链。其旗下的农林中央金库管理着超100万亿日元资产,相当于日本GDP的9%。

而当媒体追问天价大米问题时,农协会长山野彻轻描淡写:“我认为现在的大米价格不贵。”

04. 饲料米上桌,政策急转

7月2日,日本政府储备米库存仅剩约10万吨,几乎见底。为避免“无米可投”的窘境,农林水产省紧急调转枪头:将原计划用于饲料的7万多吨进口大米,重新定位为“紧急主食”。

讽刺的是,就在一个月前,玉木雄一郎在国会提及“保管超过5年的政府储备米会作为饲料米处理”时,还遭到在野党集体炮轰,认为其发言“不合时宜”。

更具历史意味的是石破茂的转向。这位新首相终结了54年的减产政策,推动大米增产。但面对平均年龄70岁的农民队伍和掌控90%流通渠道的农协,增产令能否奏效仍是未知数。

图片来源网络 侵删