李在明就职满月,“尽快改善韩中关系”离重回“黄金十年”还有多远?

作者简介 詹德斌

上海对外经贸大学朝鲜半岛研究中心主任、教授

上海市朝鲜半岛研究会副会长

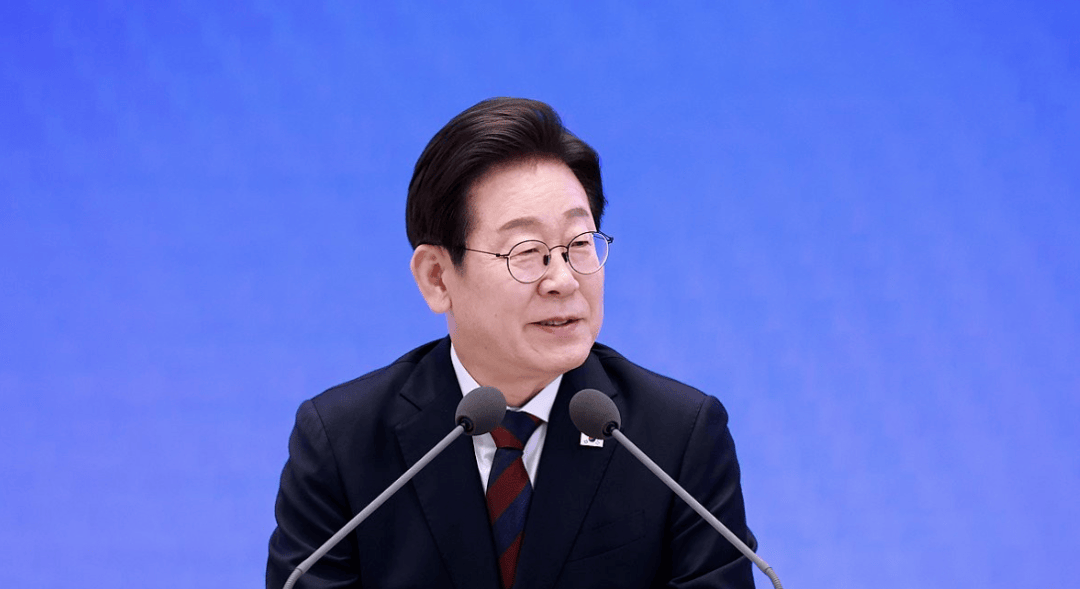

7月3日上午,韩国总统李在明在就职一个月之际在青瓦台举行记者招待会。李在明表示,将以坚固的韩美同盟、紧密的韩美日合作、尽快改善韩中与韩俄关系为基础,展开以国家利益为中心的“实用外交”,守护和平与国民生活。

自6月4日就任韩国总统以来,李在明明确提出要将“恢复民生、振兴经济”“以国家利益为导向的实用外交”作为内政外交的核心方向。他上任后迅速与美、日、中领导人进行电话沟通,并在6月10日与习近平主席的通话中强调会“高度重视韩中关系”,力图重建双边信任氛围。中韩应抓住机遇,冲破堵点,聚焦合作,推动战略合作伙伴关系迈上新台阶。

中韩关系仍存在“堵点”

当下中美关系愈发紧张,美方持续对华实施技术封锁、供应链重组等措施,并向盟友转嫁压力,要求韩国加强对华技术出口管控、限制关键领域合作。李在明政府虽有意改善对华关系,但受制于韩美军事同盟与驻韩美军的现实牵制,其“亲华”姿态受到结构性制约,外交空间狭窄。

与此同时,中国制造业的崛起正对韩国传统优势产业构成冲击。2023年与2024年,韩国对华贸易连续出现约290亿美元的逆差。从智能手机、半导体到新能源汽车、显示面板,中国“从追随到超越”的转变引发韩国工商界对出口前景的深刻焦虑,甚至出现“无货可卖”的悲观论调。

尽管李在明试图调整外交策略,但前任政府遗留下的战略误区仍在发酵。文在寅、尹锡悦时期在台湾、南海等问题上公开支持美方立场,触及了中国底线;尹锡悦更是放弃“三不一限”承诺,允许美军进一步升级萨德系统,引发中方强烈不满。中韩安全互信的缺口尚未修复。

民意层面“温差”也成为限制中韩关系回暖的潜在障碍。尽管李在明倡导“平衡外交”,但韩国社会对华认知仍受历史纠葛、媒体偏见和文化隔阂的长期影响。近期一项民调显示,仅有2%的韩国民众支持“中国优先外交”,表明恢复公众信任仍需长期耕耘。

以务实合作促协同发展

面对结构性矛盾和舆论冷淡,李在明时代的中韩关系虽难重回“黄金十年”,但仍有望在务实框架下重塑韧性与前景。

中韩经济高度互嵌,仍是彼此难以割舍的重要合作伙伴。双方应从“零和”思维中解脱,在新能源、人工智能、生物科技、数字平台等新兴领域深化合作,打造技术协同与市场互补的新范式。中国可适度增加韩国产品进口,优化贸易结构,减轻韩方逆差压力。中日韩FTA的加快推进,将为双边乃至区域经济注入稳定动力。

安全领域短期内难以“回归清零”,但“危机管控”机制是防止矛盾升级的必要条件。双方应推动高层战略对话常态化,明确在萨德、美韩军演、台海等议题上的彼此底线和容忍区间。应率先在网络安全、气候变化、极地治理等非传统安全领域展开合作,累积互信,塑造“可控竞争—有限合作”的新模式。

舆论认知差异的弥合需从民间做起。建议设立中韩青年联合项目,如联合孵化器、科技竞赛、创新训练营等,推动两国高校和青年科技人才实质性接触。同时可联合制作反映历史真实与共同情感的影视作品,开展历史教材对话工程,推动主流媒体签署“非敌意传播”倡议,在舆论上为关系改善创造空间。

在区域合作上,双方应强化在“10+3”“中日韩”机制中的对接,推动RCEP高水平落实,拓展气候、能源、人文等领域合作,共建“稳定—发展—融合”的东北亚命运共同体。

中韩关系没有漂流的理由

李在明上台为中韩关系重启提供了新契机,但中韩之间的信任修复不是一蹴而就的“短跑”,而是一场需要战略耐力和政治智慧的“接力赛”。

未来3—5年,中韩关系可能呈现“结构性掣肘下的功能性推进”格局:在安全、价值观、民意等结构矛盾未解前,双方难以实现政治互信的全面恢复;但在经贸、人文、地区治理等功能性领域,仍可积累合作成果,为关系转圜创造条件。

中韩作为东亚两大经济体和文明体,携手合作不仅攸关双边发展福祉,更对区域和平与世界稳定具有重要意义。正如历史所昭示:当中韩同舟共济,东北亚才能风平浪静;当彼此疏离,地区动荡与失衡便难以避免。未来中韩关系走向,既考验两国领导人的政治远见,也取决于两国人民是否愿意共同守护这一来之不易的合作成果。

选择合作,就是选择希望与未来。

编辑:刘雪云

图片来源:韩联社

责编:张利娟

编审:赵珺