原创 越来越多脑梗死患者,发病后4.5小时黄金时间,记住BEFAST法则

在快节奏的现代生活中,许多人把头晕、说话不清、肢体麻木当作“年纪大了”“颈椎病”或“疲劳过度”的表现。但你是否想过,这些症状可能是脑梗死(俗称“脑梗”)发出的危险信号?它不仅是脑卒中最常见的类型,更是全球致死率最高的疾病之一。

我国每年新发脑梗死患者高达数百万,它高居国民死亡原因首位,更是成人致残的“头号元凶”!

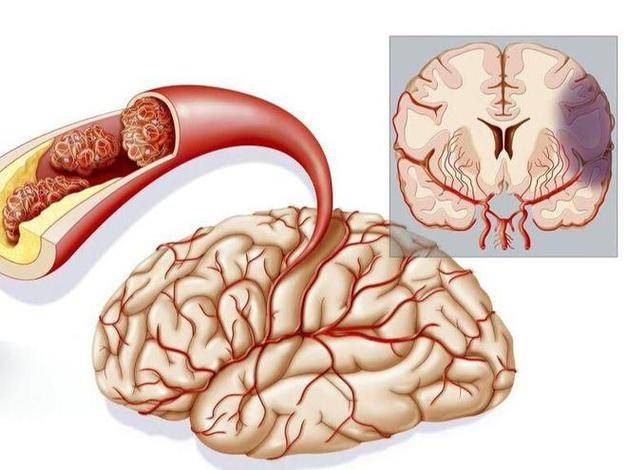

什么是脑梗死?

脑梗死,即缺血性脑卒中,是由于脑部血液供应突然中断,导致局部脑组织因缺血、缺氧而坏死或软化的疾病。简单来说,就像水管被堵塞一样,血管内的斑块、血栓或栓子突然阻断了脑部供血,大脑细胞在几分钟内就会因“断粮”而死亡。

常见诱因包括:

· 动脉粥样硬化(血管壁堆积斑块,导致管腔变窄)

· 心源性栓塞(心脏内血栓脱落,堵塞脑血管)

· 小动脉闭塞(高血压、糖尿病导致的小血管病变)

· 危险因素:高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、酗酒、肥胖、房颤等。

脑梗死的“隐形杀手”:你中招了吗?

脑梗死并非“天降横祸”,而是日积月累的结果。以下人群需特别警惕:

1. 高危人群画像

· 中老年人(尤其是55岁以上)

· 男性(发病率高于女性)

· 有家族史者(直系亲属患脑卒中)

· 长期吸烟者(吸烟者脑梗风险是非吸烟者的2-4倍)

· 三高人群(高血压、高血脂、糖尿病)

· 肥胖或久坐者

· 房颤患者(房颤患者脑梗风险是常人的5倍)

2. 被忽视的“伏笔”

· 长期熬夜:每周熬夜3次以上,脑血管意外风险增加33%。

· 情绪波动:暴怒或极度悲伤会使血压瞬间飙升,相当于“抽20支烟”。

· 久坐不动:每天久坐6小时以上,血栓风险是常人的2倍。

· 喝水太少:血液粘稠度升高,血栓形成概率直线上升。

· 忽视“小中风”:短暂性头晕、言语不清可能是预警信号,3个月内发生严重脑梗的概率高达30%。

脑梗死的典型症状:别忽视这些“身体警报”

脑梗死起病急、进展快,症状因梗死部位不同而异。以下是需要警惕的信号:

1. BEFAST法则:快速识别脑梗死

· B(Balance):平衡能力丧失,突然行走困难。

· E(Eyes):突发视力变化,视物模糊或失明。

· F(Face):面部不对称,口角歪斜。

· A(Arms):一侧手臂突然无力或麻木。

· S(Speech):说话含糊、不能理解他人语言。

· T(Time):立即拨打急救电话!时间就是大脑!

2. 其他常见表现

· 偏瘫:一侧肢体无法活动或无力。

· 感觉障碍:肢体麻木、刺痛或失去感觉。

· 失语:无法说话或听不懂他人语言。

· 头晕或共济失调:走路不稳,容易摔倒。

· 头痛、呕吐:尤其是突然剧烈头痛,可能伴随意识障碍。

脑梗死的危害:一场可能夺命的“慢性危机”

脑梗死的危害远超想象:

· 短期风险:急性脑梗死可能引发昏迷、脑水肿、脑疝,死亡率高达10%-20%。

· 长期风险:偏瘫、失语、认知障碍、抑郁等后遗症,严重影响生活质量。

· 经济负担:中国每年因脑卒中造成的直接医疗费用高达2000亿元,给家庭和社会带来巨大压力。

更可怕的是,无症状性脑梗死(即没有明显症状的小面积梗死)可能在毫无征兆的情况下损伤脑组织,甚至为未来的大面积脑梗埋下隐患。

如何预防脑梗死?从现在开始改变生活习惯!

脑梗死并非“命中注定”,科学的生活方式调整能显著降低风险:

1. 饮食革命:给血管“排雷”

· 低盐低脂:每日盐摄入量≤5克,减少动物脂肪(如肥肉、黄油),增加植物蛋白(豆类、坚果)。

· 多吃“血管友好”食物:深海鱼类(富含Omega-3)、深色蔬菜、全谷物、水果。

· 控制热量:避免暴饮暴食,尤其晚餐不宜过饱。

2. 运动处方:每天30分钟的“血管锻炼”

· 推荐运动:快走、游泳、骑自行车等有氧运动。

· 频率:每周5次,每次30分钟,靶心率控制在(220-年龄)×60%-70%。

· 禁忌:避免剧烈运动(如马拉松、举重),运动时如出现头晕、胸痛需立即停止。

3. 戒烟限酒:远离“隐形毒素”

· 吸烟:每吸一支烟,血管收缩时间可达1小时,长期吸烟者脑梗风险增加70%以上。

· 饮酒:每日酒精摄入不超过25克(约半杯红酒),过量饮酒会升高血压、损伤血管。

4. 管控“三高”:从源头切断动脉硬化

· 高血压:目标血压<140/90 mmHg,需长期服药(如ACEI类药物)。

· 高血脂:低密度脂蛋白(LDL)需控制在2.6 mmol/L以下,他汀类药物是核心治疗。

· 糖尿病:空腹血糖<7.0 mmol/L,糖化血红蛋白<7%。

5. 管理压力:给大脑“松绑”

· 规律作息:保证7-8小时睡眠,避免熬夜。

· 心理调节:通过冥想、深呼吸、社交活动缓解压力。

· 定期体检:每年至少1次头颅CT/MRI、颈动脉超声、血脂、血糖检查。

脑梗死的治疗:黄金时间窗决定生死!

如果确诊脑梗死,需在医生指导下综合治疗:

1. 急性期治疗:争分夺秒

静脉溶栓:发病后4.5小时内使用阿替普酶或尿激酶,溶解血栓,恢复血流。越早治疗,效果越好!

机械取栓:对大血管闭塞患者,可在发病6-24小时内通过导管“抓捕”血栓。

抗血小板药物:如阿司匹林、氯吡格雷,预防血栓再次形成。

2. 一般治疗:稳定生命体征

控制血压:急性期血压不宜过高或过低,需个体化调控。

降低颅内压:使用甘露醇等药物缓解脑水肿。

营养支持:保证水分和电解质平衡,必要时鼻饲或静脉营养。

3. 康复治疗:重建大脑功能

肢体康复:早期进行被动活动,逐步过渡到主动训练。

语言训练:针对失语患者,通过专业康复改善沟通能力。

心理干预:缓解焦虑抑郁,提高生活质量。

脑梗死,这场针对大脑的“致命断电”,其恐怖在于猝不及防,其转机在于分秒必争。每一次FAST口诀的及时运用,每一通争分夺秒的120电话,每一次符合指征的溶栓或取栓,都是在与死神赛跑,都是在从残疾边缘夺回宝贵的生命质量和尊严!

预防是最好的治疗,识别是生死的分水岭,行动是康复的希望。