郑永年:“中美俄大三角”格局,并不取决于特朗普的交易观

当地时间5月19日,特朗普与普京就俄乌问题通话。特朗普随即宣布俄乌将立即启动停火谈判,并透露俄方有意在冲突结束后与美国扩大贸易合作。普京则称美俄达成协议,俄方将提出建议并愿与乌方共同就未来可能达成的和平条约起草备忘录。同日,泽连斯基先后与特朗普进行了两次通话,并提出三点要求:立即停火、维持对俄制裁、美勿擅自为乌克兰做决定。

有分析指出,自特朗普上任美俄频繁互动,不仅重塑了乌克兰、欧盟的战略位置,更是催化了中美俄的大国博弈态势。那么,我们该如何把握中美俄之间的三角关系?

香港中文大学(深圳)公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年指出,未来的“中美俄大三角”关系如何并不取决于特朗普式的交易。或许,其中有些内容是可以交易的,但“大三角”的构架并非特朗普式交易所能确立的,而是取决于中、美、俄三者的互动。中国应根据自己的国家利益去积极参与“新大三角”构架的塑造。

这意味着,中国必须和美俄发展双边关系甚至多边关系,但所有关系都必须是自主的,不为任何一方所绑架。同时需要预防最坏的情形发生,即美俄结盟来瓜分中国或者中国的利益。一种比较理想的情形是,中国将长期在美俄的扩张主义之间进行协调或平衡。

本文转自“大湾区评论”,原题为《“中美俄大三角”关系的现状及其未来》,仅代表作者观点,供诸君参考。

【文/郑永年】

今天的国际局势风云变幻,其中,中国民众最为关切的就是美国总统特朗普和俄罗斯总统普京最近就结束俄乌战争而进行的相当频繁的接触和交往了。这种关切并非没有道理。尽管中国不是俄乌战争的当事人,但俄乌战争如何结束必然会影响未来的世界秩序。或者说,美俄接触不仅会影响中美关系,更会影响未来“中美俄大三角”关系。

最近,特朗普就中美俄关系再次传达出他的所思。2025年3月19日,特朗普在接受福克斯新闻频道采访时对中国和俄罗斯两大国之间更紧密的关系表示谨慎,并概述了改善与这两个在世界舞台上所谓的“联合反美国家”之间关系的计划。在当天结束与俄总统普京的通话后不久,特朗普这么表述:“作为一名学过历史的学生——我看过所有的历史,学到的第一件事就是不希望俄罗斯和中国走到一起。”特朗普对中俄目前的友好双边关系的基础表示怀疑,称这不是“自然的”。他还补充说,“他们(中俄)现在的关系可能很友好,不过,我们也将会与这两个国家友好相处”。

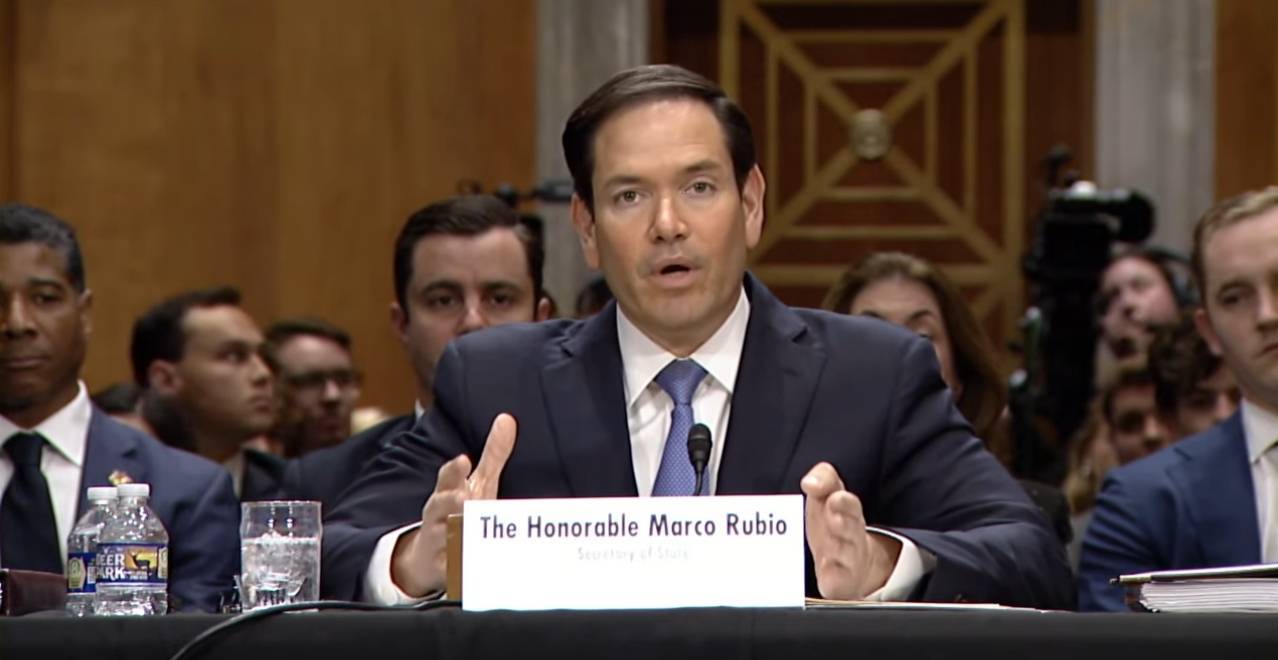

美国国务卿鲁比奥(Marco Rubio)最近(2025年2月)在受访时就美国和西方世界日益流行的所谓“反向尼克松”的观点回答说:“我不知道我们能否成功地将他们(俄罗斯)从与中国人的关系中完全剥离出来。我也不认为中国和俄罗斯互相牵制对全球稳定有好处,因为他们都是核大国,但我确实认为我们现在的情况是俄罗斯人越来越依赖中国人,仔细想想这也不是什么好结果。”

无论在特朗普第一任期期间,还是再次参与总统竞选期间,或是其第二任期执政以来,他已经就中美俄之间的关系表述过很多次了,且这些表述具有相当的一致性。这种一致性至少表明特朗普对中美俄关系有自己的思考,而并非完全是他人的意志。实际上,特朗普对其它事务的思考也是如此,只不过他的思想过于“与众不同”,美国精英和大多数西方精英人物既不能理解,更不能接受而已,更不用说是其它国家的人们了。

当地时间5月20日召开的美国国会参议院听证会上,美国务卿鲁比奥就国务院改革及预算削减与民主党议员展开激烈辩驳。视频截图

特朗普是否在扮演“反向尼克松”的角色?

在世界范围内,对中美俄三大国之间的关系,人们最为关切的是特朗普是否扮演一个“反向尼克松”的角色。如果“尼克松”指的是美国在冷战时期自尼克松政府后利用中苏交恶、“联中抗苏”所做的努力,那么“反向尼克松”指的是特朗普通过在乌克兰等问题上拥抱普京的立场的方式将俄罗斯和中国分裂开来,从而实现“联俄制中”的目标。

“反向尼克松”是不是特朗普本人的想法,人们不得而知,但这的确是很多美国精英的想法。在特朗普第一任刚刚上任的时候,美国的媒体广泛报道说,基辛格先生建议特朗普转向俄罗斯,以实现“联俄抗中”。此后,美国也的确出现了不少“反向基辛格”,拼命建议美国要转向“联俄抗中”战略。

实际上,在特朗普第一任期间,美国把中国界定为美国最主要的竞争对手。到拜登时期,更是把中国界定为在全球范围内唯一一个有能力、有意志和美国进行竞争的国家。拜登时期在中国周边构建了越来越多的“团团伙伙”(即“多边小联盟”)来围堵和对抗中国。现在,特朗普再次登台,他对美国传统的联盟体系不仅不感兴趣,而且试图从联盟体系中撤退出来。拜登执政四年所做的是在世界范围内再结盟而对抗俄罗斯和中国,即所谓的“民主”对抗“暴政”。

今天,特朗普对意识形态毫无兴趣,他转向了和俄罗斯修好,甚至不惜以牺牲“为民主而战”的乌克兰的领土利益和“背叛”民主盟友的方式来达到这一目标。

但这样做是否就是人们所说的“反向尼克松”?根据特朗普的说法,他这样做是同时要“和中俄友好相处”?《纽约时报》专栏作家弗里德曼(Thomas L. Friedman)最近(2025年3月19日)著文说,对于特朗普,人们“一个字也别信”。尽管弗里德曼的说法也有道理,但如果人们仔细分析,就不难发现,“反向尼克松”的观念与特朗普的思路之间具有相当的距离。

尼克松(左)与特朗普(右)资料图

中国要有自己的文明立场

自然,人们并不知道特朗普是否有能力改变美俄和美中之间的关系,是否有能力重塑“中美俄大三角”关系,以及特朗普想塑造的中美俄大三角关系是怎样的。但是,作为世界上第二大经济体,中国对此必须有自己的思维、思路和目标。在“中美俄大三角”关系中,我们不能被其他大国(无论是美国还是俄罗斯)牵着鼻子走,我们必须根据自己的国家利益去塑造这个大三角关系。

现实并不乐观。在俄乌战争发生以来,中国的网络舆情一直是分裂的。有亲俄罗斯的,希望中国公开站在俄罗斯这一边与美国为首的西方进行对抗;有亲美国的,希望中国公开和俄罗斯决裂,站在以美国为首的西方这一边。今天对特朗普以牺牲乌克兰来“求和”俄罗斯,人们的立场也差不多。对那些亲俄罗斯的人来说,他们为特朗普的行为为俄罗斯感到高兴;而那些原来亲美国的人来说,则是对特朗普的背叛行为感到愤怒,而同情乌克兰方则对欧洲在支持乌克兰方面“硬起来”感到雀跃。

尽管对特朗普行为的反应上,中国网民的态度和其他国家的网民并无特别不同,但是无论是崇拜特朗普实力政治者还是劝说泽连斯基“卧薪尝胆”者都不应该是一个曾经被迫与帝国主义列强签订了无数不平等条约而被“欺负、挨打、瓜分”的国家的国民所应当持有的态度。我们曾经指出过,这种行为都是对中国自己历史的背叛。弱国无外交,这是中国近代史的写照。当人们看到特朗普公开训斥泽连斯基的场景时,应当最先想到的是李鸿章到日本签署《马关条约》的场景。泽连斯基的遭遇和李鸿章的遭遇有什么不同呢?除了时代不同,本质是一样的。(见《国家当自强》一文)

无论对中美俄大三角关系还是未来世界秩序,作为文明大国的中国,必须具有自己的文明立场。我们既不能把自己视为是美国,也不能把自己视为是俄罗斯。如果没有自己的文明立场,那么中国就很难实现在国际舞台上的崛起。

西方“扩张主义”导致“自由秩序”的解体,为何中国不一样?

无论是俄罗斯的衰落还是西方自由国际秩序的衰落,都是扩张主义的必然后果。俄罗斯的衰落早就在苏联扩张主义时代播下了种子。二战之后,以苏联为核心的“华约”和以美国为核心的“北约”都各自走上了扩张主义的道路,一个是社会帝国主义,一个是资本帝国主义。苏联的过度扩张不仅最终导致了“华约”的解体,更导致了苏联加盟共和国的解体,演变成为了今天的俄罗斯。无论从哪个角度来看,今天的俄罗斯是没有任何东西可以和当时的苏联同日而语的。

同样,以美国为核心的“自由国际秩序”解体的原因也在于扩张主义。这里的原因在于“自由”两字,而非“国际秩序”。苏联的解体意味着冷战的结束,西方误以为西方自由民主的最后和最终的胜利。福山(francis Fukuyama)的“历史的终结”论广泛流传,认为自由民主是人类最好、也是最后的政治制度。西方自由主义意识形态高涨到了一个极点。俄罗斯的叶利钦幻想着俄罗斯能够“进入”西方阵营,无论是欧盟还是北约都是俄罗斯理想的“安身立命”之地。普京早期也是这么幻想的。为了变成西方的一员,俄罗斯、美国和欧洲的确做了一些努力。

可惜,俄罗斯被西方所拒绝,并被排挤在外。这表明一种“扩张主义”不可能接受另一种“扩张主义”。逻辑很简单。美国既不能接受外部的挑战者,更不可能接受一个内部的挑战者。一旦俄罗斯成为西方国家,那么岂不是可以从内部挑战美国?

以美国为首的西方不仅不接受俄罗斯,更是开启了北约的大扩张,直至扩张到俄罗斯的“后院”。从这个角度看,俄乌战争是俄罗斯作为战斗民族的自然反应。虽然苏联的解体使得俄罗斯从一个庞大的帝国突然衰落到一个被西方普遍视为是“二流”甚至是“三流”的国家。俄罗斯依然是一个核武大国,它不可能不寻求足够的生存空间。为此,俄罗斯选择从以往的加盟共和国入手,进行反击也好,再次扩张也好,其基础是寻求安全。