原创 三峡绝壁惊现黄金洞,科考队冒死进入,意外揭开埋藏2300年的秘密

1958年的一个午后,奉节县永乐镇农民杨文平正在山中干活,突然发现有鹰隼不断从一个洞穴中飞出。

他心想洞里肯定有不少鸟粪,正好可以收集回去做肥料。于是他用自编的草绳从崖壁滑下,刚一站定就被眼前的景象吓了一跳——几口腐烂的棺材散落在洞中,青铜器皿和生活用具散落的遍地都是。

杨文平顾不上收集鸟粪,匆忙捡起一把青铜剑就逃了出来。专家一看这把剑,立刻震惊了——这竟是战国时期巴人使用的柳叶剑!

一个普通农民的意外发现,让传说中的"黄金洞"再次浮出水面。

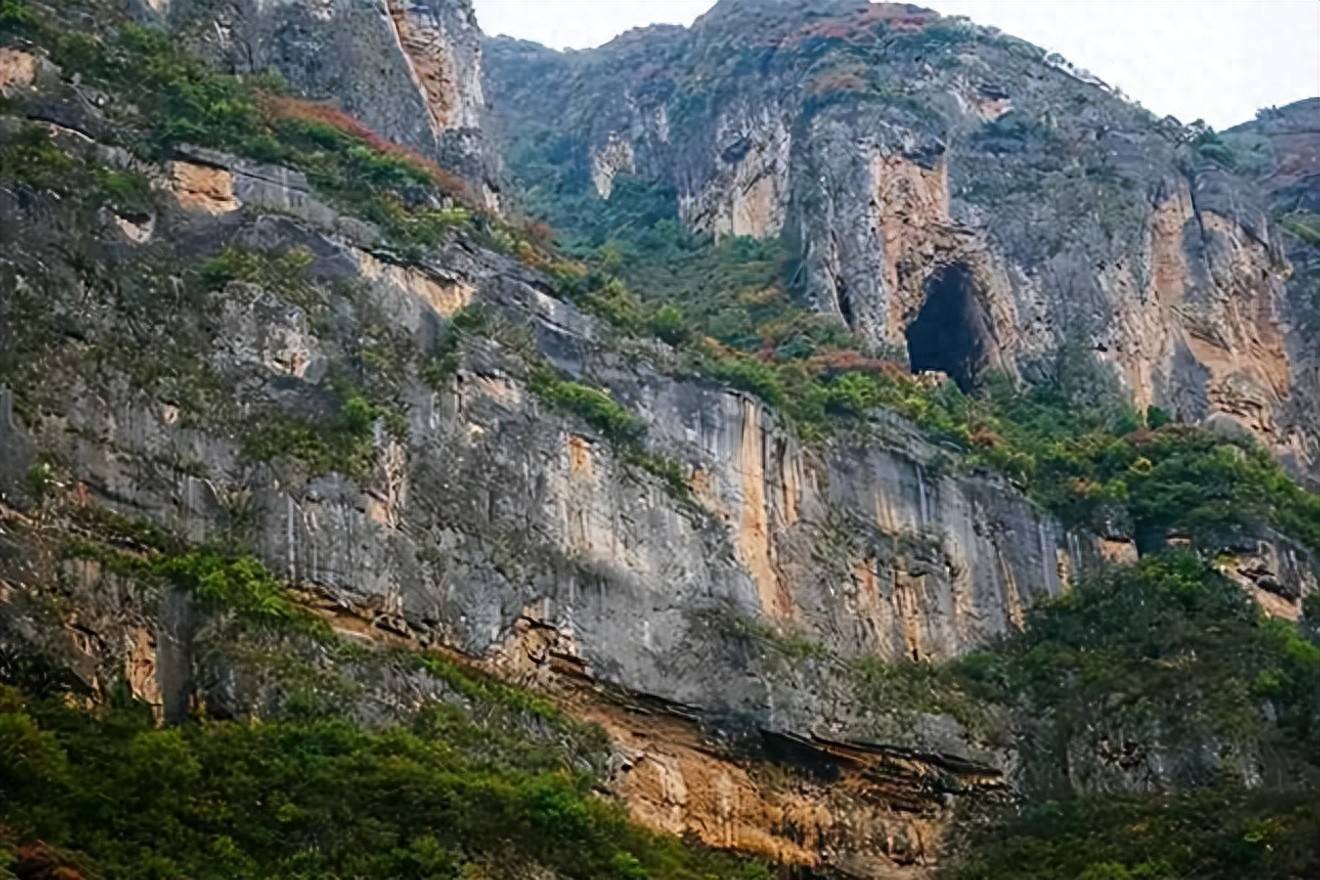

夔门绝壁上的这个洞穴,悬在距江面263米的高空,头顶还有近百米的崖壁。千百年来,多少人为了传说中的宝藏前仆后继,却都有去无回。直到现代科技出手,这个千年谜团才终于有了答案。

巴国王子的末路传说:2300年前的绝境逃亡

要搞清楚黄金洞的来历,得从公元前316年说起。

当时正值战国末期,秦国国力日盛,而巴蜀两国却因为领土纠纷打得不可开交。巴国与苴国(巴国分封的小国)关系密切,但蜀国却与苴国有矛盾。蜀王开明十二世讨伐苴侯,苴侯被迫逃到巴国请求庇护。

这给了秦国一个绝佳的机会。

秦惠文王派遣张仪、司马错率军"调停",实际上是想借机吞并巴蜀之地。

《华阳国志·蜀志》详细记录了这段历史:

"周慎靓王五年秋,秦大夫张仪、司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀,蜀王自于葭萌拒之,败绩。王遁走,至武阳为秦军所害。"

蜀国被灭后,巴国也难逃厄运。张仪贪图巴国富饶的土地,背信弃义地顺道灭了巴国,俘虏了巴王。巴国至此彻底覆灭,秦国将巴蜀之地设置为巴郡、蜀郡和汉中郡。

正是在这种绝境之下,产生了关于黄金洞的第一个传说。

《奉节县志卷三十三》记载:"传为巴国王子为躲避秦国追兵,遂携带金银藏于此洞,故名'黄金洞'。"

传说中,巴国王子眼看大势已去,带着一支军队和大批财宝逃到了夔门一带。

这里地势险要,"四面环山,三面临水",确实是个易守难攻的地方。面对几百米高的绝壁,秦兵犯了难。强攻伤亡太大,绕路又没必要,干脆一不做二不休,直接封死洞口,来个瓮中捉鳖。

被困的巴人在洞里转了七天七夜,好容易找到另一个出口,探头一看——外面就是万丈深渊。进退维谷之下,这支巴人队伍最终全部困死在洞中。

这个传说听起来有几分可信度。

巴人自古就"勇锐善战",《华阳国志》记载他们"天性劲勇"、"人人尚武"。考古发现证实了这一点——战国时期巴人墓葬中,接近一半都有兵器随葬,可见巴人男子几乎人人佩剑。这样一个尚武的民族,在国破之际选择据险抵抗,符合他们的性格特点。

更重要的是,巴国家底确实丰厚。

当时的巴国疆域辽阔,"东至鱼复(奉节),西至僰道(宜宾),北接汉中,南极黔涪",掌控着盐业这个暴利行业,还把持着重要的贸易通道。王室几代人积攒下来的财富,足够支撑一场复国大业。

黄金洞的传说还有其他版本。有人说这里藏的是东汉"白帝"公孙述的财宝,也有人说是诸葛亮的兵书和刘备的宝剑。这些传说虽然各不相同,但都指向一个共同点——洞中有宝。

千年送死史:为什么进洞的人都没回来?

传说越神秘,就越有人想去验证。从三国时期开始,黄金洞就成了寻宝者的噩梦之地。

三国时陆逊手下的一个将军,在方士指引下进入洞中,传说刚进去就被满洞的黄金刺瞎了双眼,不久坠崖而死。这个故事虽然带点神话色彩,但从侧面说明了一个问题——古人对黄金洞确实又爱又怕。

后来一个贪心的夔州知府,大概是明清时期的某位地方官,听说了这个传说也坐不住了。

他召集了几十个仆从,浩浩荡荡地进洞寻宝,结果全军覆没,一个活口都没留下。明朝起义军首领张献忠路过夔门时,也想分一杯羹,派部将进洞。

据说刚到洞口就狂风大作,浓雾将洞口"封住",几个部将被吹得东倒西歪,全部坠入深渊。

乾隆年间的那次行动规模最大。

乾隆皇帝对黄金洞很感兴趣,派了几百名工匠从崖底顺着那些"Z"字形石孔往上爬。结果爬到半山腰,用来固定的木桩一个接一个掉进江里,工匠们以为遇到了神灵,吓得魂飞魄散,最终死伤过半。

为什么这么多人都铩羽而归?说白了就是技术不过关。黄金洞悬在260多米高的绝壁上,洞口上方还有凸出的岩石挡路,古代那些寻宝者全靠血肉之躯往上爬,不死才怪。

更要命的是洞内的环境。漆黑一片,地形复杂,一步踏错就是粉身碎骨。那些支洞窄得像老鼠洞,成年人得侧着身子才能通过,稍微一迷路就出不来了。

20世纪以来,随着攀岩技术的发展,才有人真正进入了黄金洞。1994年中俄联合探险队尝试进洞,因难度太大而放弃。1995年中法联合探险队同样无功而返。

1996年,中英爱三国探险家组成联合探险队,英国探险家伊文思利用SRT单绳技术,花费十几天时间,打了60多个岩钉,终于成功进入洞中。

但这次探险的结果却没有公布,给黄金洞又增添了一层神秘色彩。

直到2017年,中央电视台联合国家探险队才真正揭开了黄金洞的秘密。

现代科技出马:千年谜团终有解

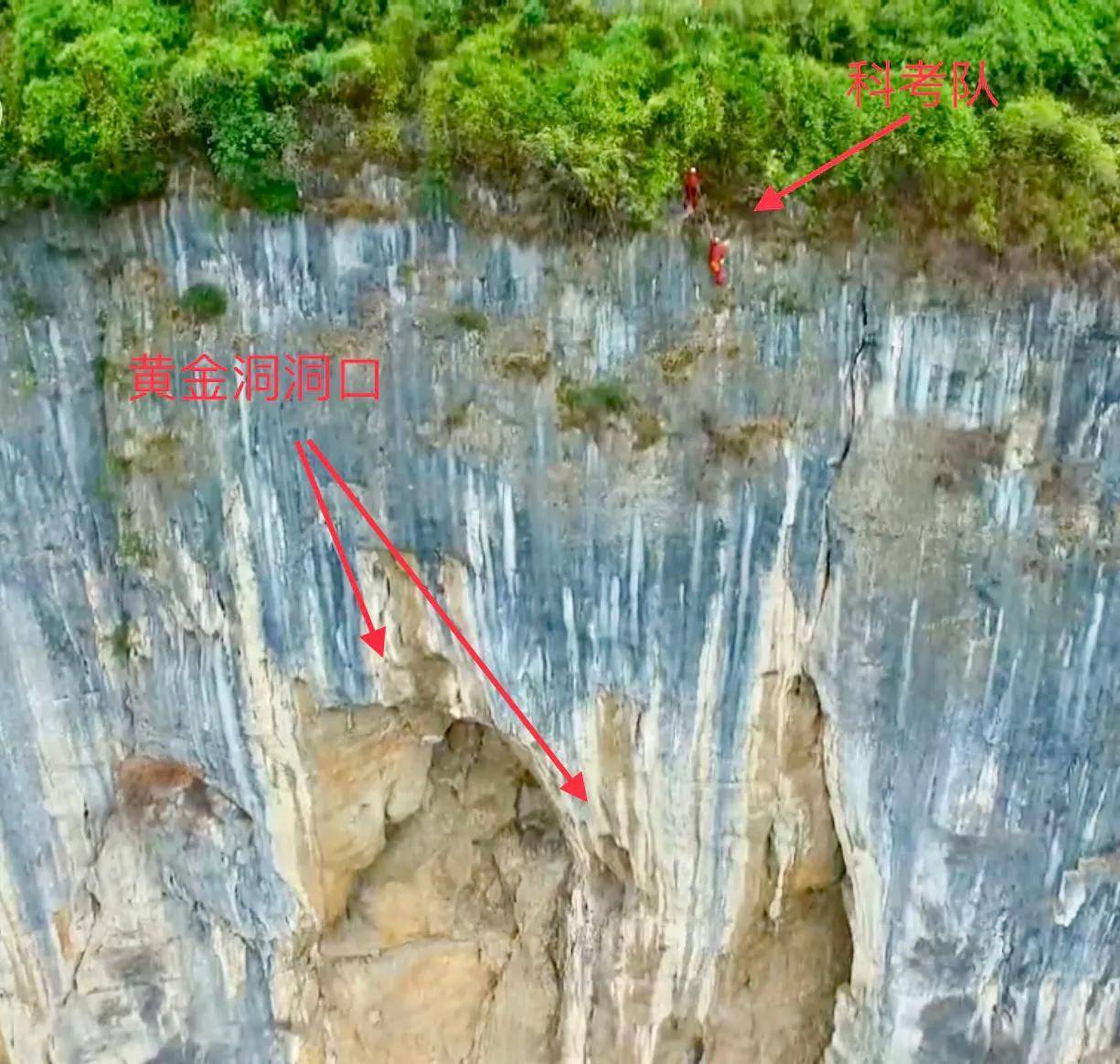

2017年的春天,一支装备精良的科考队来到了夔门。这次不同以往,他们带着最先进的攀岩设备和探测仪器,要彻底搞清楚黄金洞的秘密。

队员们首先对周边地形进行了详细勘察。

黄金洞就像镶嵌在绝壁上的一颗黑珍珠,想要接近它,得先解决如何上去的问题。经过反复论证,他们决定采用从崖顶下降的办法——这比从下往上爬要安全得多。

当地的老向导提到,崖顶有个不足两米的小平台,或许能当作下降点。为了找到这个平台,队员们冒着生命危险,走过了只有五六十厘米宽的崖边小路。脚下就是万丈深渊,一步踏空就是粉身碎骨。

找到平台只是第一步,真正的挑战还在后面。洞口上方有块凸出的岩石,像个天然屋檐,完全挡住了直接下降的路线。

队员们必须来个"曲线救洞"——先降到洞口侧面,然后放弃保护绳索,徒手横移七八米,最后再向上攀爬进洞。

这个过程听起来就让人腿软。没有绳索保护,每挪动一步都可能万劫不复。山风呼啸,岩石湿滑,稍有不慎就是坠崖的下场。经过整整6个小时的生死较量,三名队员终于成功踏进了洞口。

那一刻,所有人都激动得说不出话来。困扰了人类千年的谜团,终于要有答案了。

然而,进洞后的发现让所有人都很意外。

洞内确实有人工堆砌的石台,总共6个,其中3个位于支洞入口。石台平均高约1米、长约2米,上面散落着腐烂的木头块和人骨。队员们进入支洞继续探索,发现洞内白骨累累,十分阴森。

走了20米后,一堵人工砌成的石墙挡住了去路。这堵墙的用途至今仍是个谜,墙后面是什么也无法得知。由于安全考虑,队员们没有强行突破。

最重要的发现是那些人骨。

科考队员收集了部分骸骨进行碳-14测定,结果显示这些骸骨的主人生活在2300多年前,正好是战国末期。结合杨文平发现的巴式柳叶剑,基本可以确定——黄金洞确实与巴人有关。

但这里不是什么藏宝洞,而是巴人的墓葬之地。洞内的石台实际上是棺椁的放置台,那些人骨就是2300多年前巴人的遗骸。洞内既没有传说中的金银财宝,也没有什么兵书宝剑。

这个发现完全颠覆了人们的想象。传说中的"黄金洞",原来是巴人的"天葬"之地。

三峡地区自古就有悬棺葬的传统。

春秋战国时期,当地人认为人死后应该葬得越高越好,所谓"弥高者以为至孝,高葬者必有好报"。巴人选择这个险要的洞穴作为墓地,完全符合他们的丧葬习俗。

从奉节夔门到宜昌南津关,全长190公里的三峡峡谷中,类似的悬棺葬遗址有十多处。黄金洞只是其中规模较大的一个,并没有什么特殊之处。

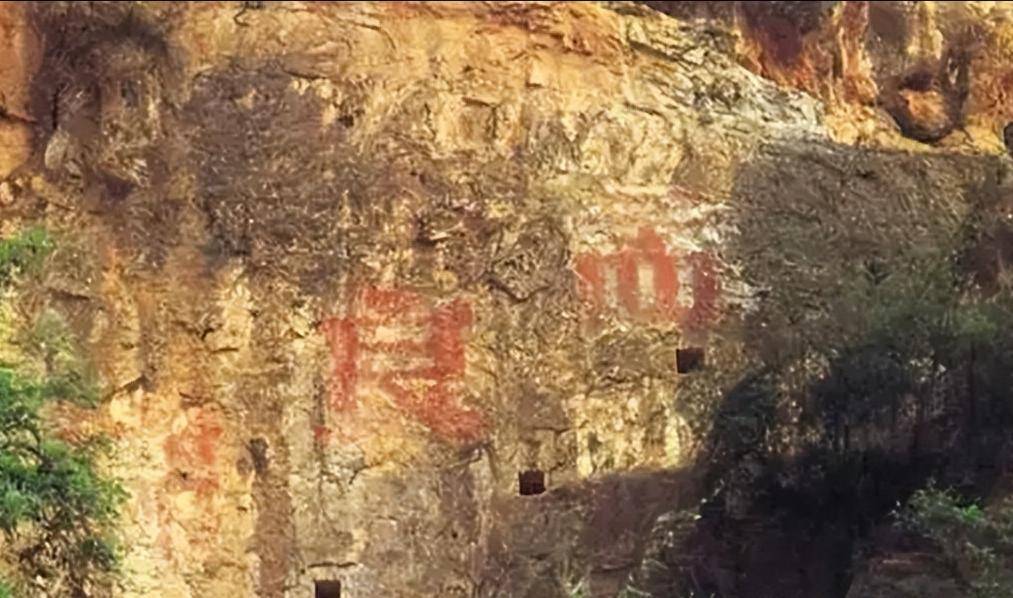

那些"Z"字形的石孔,很可能是巴人用来运送棺材的攀爬工具。

虽然我们现在看来不可思议,但在那个时代,这可能是最可行的办法。巴人本来就善于攀爬,加上对死者的敬重,完成这样的工程并非不可能。

千年来无数人为之疯狂的"黄金洞",原来是一个美丽的误会。

千年来那些拼命寻宝的人都搞错了方向,金银财宝哪有历史文物珍贵?

一把2300年前的战国柳叶剑,能告诉我们多少巴人的故事?那些古老的墓葬制度,又透露出怎样的文化信息?

这些不仅承载着厚重的文化内涵,更是一个民族的历史见证。

巴人其实早就明白了一个道理:真正能传下去的不是金子银子,而是一个民族的根和魂。

他们把自己葬在这悬崖绝壁上,或许就是想告诉后人——巴人的精神永远不会倒下。

这个或许比什么宝藏都来得宝贵。