榆次农商行信用评级三连降背后:区域性银行困境显现

作为山西省地方性金融机构的重要成员,山西榆次农村商业银行(以下简称“榆次农商行”)近年来因资产质量恶化、资本充足率告急等问题频繁成为市场焦点。

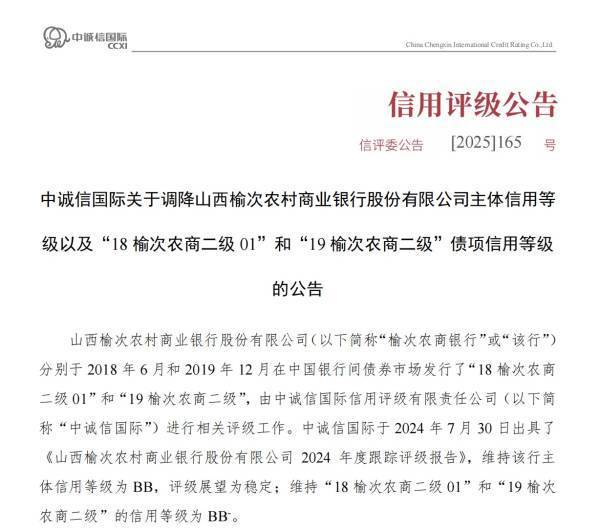

5月,中诚信国际再次下调其主体信用评级至BB-,债项评级至B+,这是该行自2021年以来第三次被调降评级。

截图来自中诚信国际

此次评级下调不仅暴露了其长期积累的经营风险,也折射出中小银行在宏观经济承压背景下的生存困境。值得关注的是,榆次农商行前五大股东已有四位成为被执行人。

不良率飙升与资产质量恶化:风控失效的连锁反应

榆次农商行的资产质量问题是其评级下调的核心导火索。据中诚信国际发布的报告,2024 年,该行的不良贷款余额较年初大幅增加 10.97 亿元至 37.56 亿元,不良率也较年初上升 11.51 个百分点至 34.43%,处于行业较高水平。这一不良率不仅远超监管要求,更是反映出该行在信贷管理方面的漏洞。

近年来,榆次区经济增长放缓,当地小微企业和零售客户的生产经营情况不佳,导致贷款违约风险上升。榆次农商行投放的大量大额商贸、酒店餐饮和银社团贷款客户,因受经济环境影响,还款能力下降,使得贷款质量快速下迁。此外,该行的信贷管理和风控机制不健全,对贷款的审查和监测不到位,也是不良贷款增长的重要原因。

在资产质量方面,除了不良贷款,榆次农商行的同业和金融投资风险资产尚未出清。2024 年末,该行有 2.97 亿元存放于省内农商银行的款项因低于市场利率水平付息被划分为关注类,3.15 亿元拆借给金融租赁公司的资金被划分为不良类,还有 0.30 亿元资管计划因投向问题被划分为不良类。

这些风险资产的处置难度较大,进一步加重了该行的资产负担。同时,该行通过以物抵债方式处置不良贷款形成的抵债资产余额高达 16.79 亿元,且大部分已超过两年处置期限,未计提减值准备。其他应收款余额也达到 19.48 亿元,其中大部分已划分为不良类,同样未计提减值准备。

这些情况表明,榆次农商行整体清收处置效果有限,拨备计提缺口持续扩大,未来资产质量仍然面临下迁压力。在现有宏观经济环境下,客户生产经营恢复的不确定性,使得该行的资产质量难以在短期内得到改善,信用风险不断累积。

此外,该行拨备覆盖率仅为0.38%,贷款减值准备余额仅1400万元,显著低于监管要求的120%-150%区间,拨备缺口持续扩大。由于资产减值准备严重不足,会计师事务所连续四年对其财报出具保留意见,审计风险高企。

为延缓风险暴露,榆次农商行对28.18亿元贷款采取展期或无还本续贷,占总贷款的25.82%,其中关注类和不良类贷款占比分别达7.13亿元和13.74亿元。这种“以时间换空间”的策略虽短期缓解流动性压力,却为长期资产质量埋下隐患。

资本枯竭与改革重组困局:内生能力缺失下的生存挑战

榆次农商行的盈利能力持续下滑,已连续两年出现亏损,且亏损金额不断增加。2024 年,该行净亏损达 2.06 亿元,同比增加 1.08 亿元。其贷款投放增长乏力,主要由于榆次区工业基础薄弱,服务业占比较高,经济复苏缓慢,有效信贷需求不足。

同时,受资产质量恶化影响,贷款利息回收水平低,净息差降至负数,2024 年为 - 0.53%,净利息收入和净营业收入均为负数。此外,该行的拨备计提缺口较大,但盈利能力的限制使其难以进行有效补充。在成本方面,职工薪酬和业务拓展费用等支出相对刚性,进一步压缩了利润空间。

更为严峻的是,榆次农商行的资本状况极为不佳。截至 2024 年末,核心一级资本净额和资本净额分别降至 - 42.09 亿元和 - 37.49 亿元,核心一级资本充足率和资本充足率分别降至 - 23.87% 和 - 21.26%,远低于监管要求。

榆次农商行资本补充渠道单一,近两年持续亏损导致资本内生能力严重不足,加之贷款损失准备缺口持续扩大,资本净额不断下滑。

该行股权结构隐患突出,前十大股东中多家法人被列入失信被执行人名单,股权质押比例达16.44%,关联方授信1.63亿元亦不符合监管要求。股东信用风险叠加治理缺陷,削弱了外部资本补充的可能性。

榆次农商行前五大股东截图来自企查查

2025年4月,山西农商联合银行获批入股榆次农商行1.46%股权,但注资规模仅1170万股,对资本缺口的改善作用有限。中诚信国际指出,该行资本补充渠道单一,依赖利润留存和外部增资,但亏损持续且股东资质不佳,短期内难以扭转资本负值局面。

尽管近年中小银行通过兼并重组化解风险的案例增多,但榆次农商行的复杂风险使其成为“硬骨头”。其资产规模超200亿元,在当地存贷款市场份额居前,若风险处置不当可能引发区域性金融稳定问题。然而,该行不良资产规模庞大、资本缺口深重,潜在接盘方需承担高额成本,市场化重组阻力较大。

榆次农商行的困境是中小银行风险暴露的典型案例。其资产质量恶化、资本补充无力和治理缺陷形成恶性循环,而外部支持力度不足使得改革重组步履维艰。中诚信国际警示,若宏观经济复苏不及预期或区域金融环境进一步承压,该行信用风险可能加速释放。