星巴克中国“入赘”:130亿美元,找来蜜雪冰城当“队友”

作者 | 王尔德

编辑 | 杜仲

来源 | 观潮新消费(ID:TideSight)

130亿美元估值,星巴克中国出售迎来了结局。

11月4日,星巴克咖啡公司宣布与另类资产管理公司博裕投资达成战略合作,双方将成立合资企业,共同运营星巴克在中国市场的零售业务。

星巴克中国此举并非“后撤”,而是给自己找得力的「中国合伙人」,以加速扩张。虽然目前看起来,星巴克中国要在2025年开出9000家店的计划已无法实现,但根据协议,目标已规划到了2万家——这一数字将超过其目前在北美的门店数量。

星巴克已无法再忽视中国咖啡市场的变革。仅从门店数量来看,瑞幸咖啡门店数已达到27152家;库迪咖啡14519家,数量也远超星巴克;蜜雪冰城的幸运咖,门店数也达8700家……

随着星巴克和博裕资本达成合作,可预见的是,星巴克中国将开启新一阶段耕耘,而某种程度上,也标志着属于中国的咖啡时代正在影响全球。

星巴克“卖身”

自1999年进入中国,星巴克过了近20年没有对手的好日子。但所有命运的馈赠,都早已标好了价格。

星巴克进入新市场,经常采取特许经营模式,随后再视市场情况决定是否转为直营。

刚进入中国市场时,星巴克就将代理权一分为三。2005年起,星巴克开始逐步收回中国市场自主权。2006年,星巴克宣布将中国作为今后的重点开拓市场,在中国开店速度加快。

2017年可以说是星巴克中国和中国咖啡市场的转折点。这一年,星巴克又出资13亿美元收回华东地区剩余的50%股份,将中国市场正式完全收回,发展如日中天。

然而也是这一年,瑞幸咖啡创立,一系列疯狂融资为随后的竞争备足了粮草,悄悄拉开了中国咖啡市场大战的序幕。

在中国咖啡市场竞争和咖啡基础设施结构性迭代中,星巴克显得矜持又犹豫。

无论是外卖等平台发放优惠券还是市场下沉方面,星巴克中国一直谨慎。在它犹豫不决的几年中,那些瞧不上眼的对手,正以望尘莫及的速度疯狂开店,甚至重塑了消费者心智。

不管是被推崇的“第三空间”还是咖啡产品本身,星巴克的品牌符号不断弱化,处境愈发被动。直到2023年,创始人霍华德·舒尔茨明确将下沉市场列为战略核心支柱。

数据显示,2023财年第四季度,星巴克中国收入8.406亿美元,同比增长15%;净新增门店326家,创历史纪录;同店销售额增长5%,同店交易量增长8%;星享俱乐部活跃会员数超过2100万,同比增长22%,也创下历史最高纪录。

但这一势头并未维持太久。2024财年,星巴克中国营收同比下降1.4%,同店销售额下滑8%,客单价同步下跌8%;2025财年,星巴克中国营收31.05亿美元(同比增5%),但客单价全年下降5%。

在2024年7月的股东大会上,时任星巴克全球CEO的纳思瀚表示,“过去25年来,我们在中国经历了不同的发展阶段,并依靠不同的战略性合作伙伴关系来发展业务和能力,例如合资企业以及技术、地产和供应链领域的战略性合作伙伴关系。”

这场并购交易,历时近一年的博弈,同时也是近10年消费领域的最大一笔并购。

星巴克会加入价格战吗?答案不得而知。但对星巴克来说,想要的是更懂中国的“星巴克中国”来面对此后的竞赛。

“低调合伙人”

一手星巴克,一手蜜雪冰城

去年11月,星巴克中国首次传出“股权出售”的消息。

出售不断被提上日程,KKR、高瓴资本、凯雷投资、信宸资本、春华资本、博裕资本、红杉中国等30多家全球知名PE相继被传加入到买方谈判队伍中。

中国咖啡市场盘子大潜力大,参与的玩家野心也大。

根据此次交易协议,博裕将持有合资企业至多60%股权,星巴克保留40%股权,并将继续作为星巴克品牌与知识产权的所有者和授权方,授权新成立的合资企业。基于约40亿美元(不计现金与债务)的企业价值,博裕将获得其相应权益。

根据星巴克预计,其中国零售业务总价值将超过130亿美元,总价值由三部分构成:向博裕出让合资企业控股权益所得、星巴克在合资企业保留的权益价值,以及未来十年或更长时间内持续支付给星巴克的授权经营收益。

有传言,博裕资本是此次竞价中出价最高的投资人,它低调但来头不小。

资料显示,博裕资本创立于2011年,由平安集团前总经理张子欣和TPG资本前中国区高管、曾被称为“中国投资女王”的马雪征参与创立。投资组合超过200家企业,构建了涵盖私募股权、公开市场、基础设施及创业投资的多元化投资管理平台。

14年前,刚成立半年的博裕资本成名之作就是8000万美元收购日上免税40%的股份;14年后,星巴克中国之前,博裕刚收购了北京SKP约42%-45%的股权。

博裕下重金,出手快狠准,近年还投资了阿里巴巴、极兔速递、网易云音乐、完美日记、猿辅导、货拉拉、德琪医药、蜜雪冰城、恒瑞医药、海天味业、华润饮料等多个消费与科技领域头部项目,足见其在科技大消费领域布局的深度和广度。

博裕投资合伙人黄宇铮表示:“我们既认同这一品牌的持久生命力,也看到了为中国顾客带来更创新、更本土化体验的巨大机遇。基于这一共同的信念,我们将与星巴克协作,融合星巴克在全球咖啡行业的领导力与博裕深度的本地市场洞察,致力于加速增长,为更广大的中国消费者缔造卓越的咖啡体验。”

但此次收购的背景,是竞争激烈,贴身肉搏快速迭代的中国咖啡市场,星巴克已无明显优势。

据《财经》报道,星巴克中国和买家的核心博弈点,集中在“品牌控制权的保留”与“本土化能力赋能”两点上。星巴克的核心要求,在于合作伙伴不得稀释品牌调性,同时需拿出下沉市场拓展、供应链优化的具体方案。

一手是蜜雪冰城的下沉经验,一手是SKP高端运营能力,对星巴克中国来说,博裕资本全场景资源整合能力几乎是最完美的选择;对博裕资本而言,星巴克仍具有稀缺性,也是布局高端消费赛道的“完美标的”。

资本叠加双方优势资源,高手来回过招,共同开启了一个新时代。

中国咖啡时代已来

自改革开放以来,中国引进的舶来消费品不胜枚举,但咖啡的发展始终不温不火。

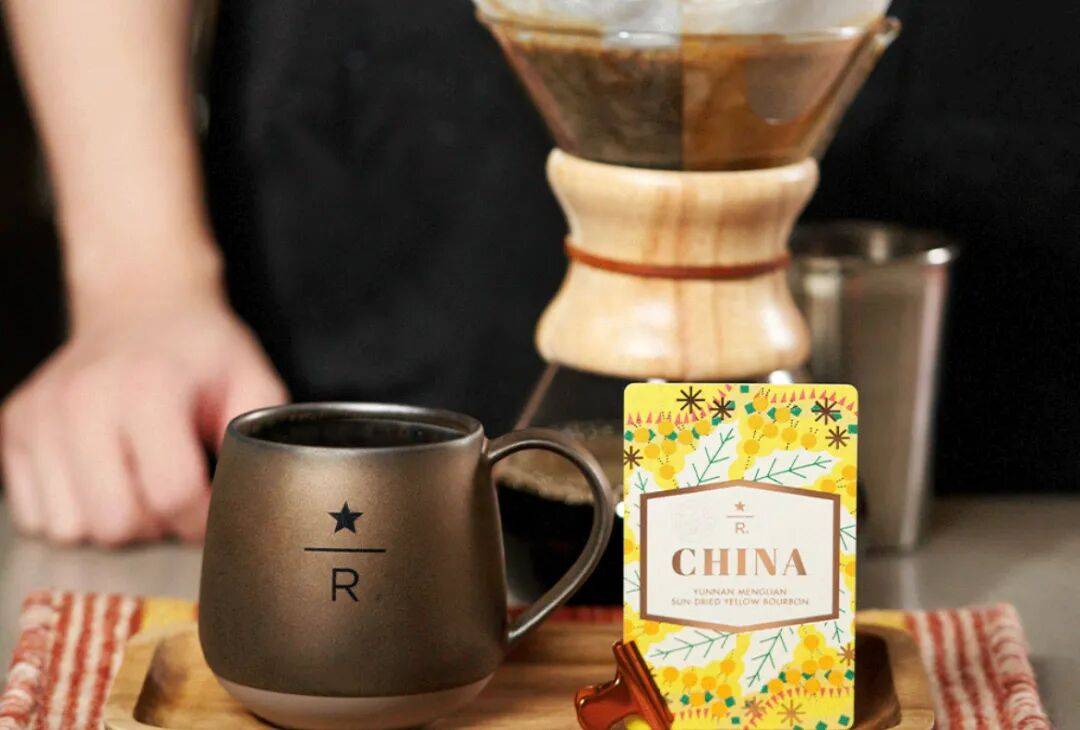

图片来源:小程序@星巴克中国

1999年星巴克第一次将咖啡开进了北京国贸,但由于客单价太高,多年来星巴克始终受限于高端商务人群,对普通中国人而言,他们的第一杯咖啡往往来自于雀巢或麦斯威尔的速溶咖啡。

咖啡真正在中国迎来革命性发展其实是近6年,这6年里,瑞幸是绕不开的里程牌,它是中国咖啡市场剧变的见证者,也是直接推动者。

在成就中国咖啡的同时,瑞幸也两度把自己写进商业教科书。

第一次是2018年,那是星巴克进入中国的第20个年头,瑞幸用9.9元把咖啡从高端人士专属的神坛上拉下来,自此,咖啡在中国开始走向大众市场。

但随着财务造假事件的曝光,瑞幸褪去了“国货之光”的光环,“华尔街镰刀”的笑谈传至街头巷尾,让瑞幸的信誉跌至谷底,方生又方死的论断甚嚣尘上。

谁也没想到,造假的余波还未消散,瑞幸却再度成为商业传奇,2023年,瑞幸门店量扩张到14000余家,跃居中国连锁咖啡品牌之首。

陆正耀当年做过许多出格的商业创举,比如著名的“战略性亏损”,但他的确前瞻性地预判到了中国咖啡市场的增长态势。

2018年后,随着瑞幸以革命姿态激进地打开了咖啡的大众市场,Manner、挪瓦咖啡、Seesaw、幸运咖拔地而起,Arabica咖啡、Bluebottle等国际品牌也相继进入。

与此同时,三顿半、隅田川、永璞等新锐速溶咖啡品牌也以颠覆者的姿态从雀巢、麦斯威尔等巨头的夹缝中脱颖而出,中国的咖啡市场迈入全新的发展阶段。

2023年又是一个新的分水岭。行业价格战轰轰烈烈地持续了一整年,一方面行业洗牌加速,另一方面也进一步释放了中国人饮用咖啡的习惯。

根据Allegra Group旗下研究机构World Coffee Portal发布的报告,2023年中国的咖啡门店量接近5万家,居于全球之首,而这个头衔在过去20年一直属于美国。

如果说2018年,瑞幸挑起的低价模式打开了一二线城市的咖啡饮用习惯,那么2023年的群雄价格战释放的则是下沉市场的咖啡需求。

星巴克曾表示:“星巴克看重的不仅仅是全国300多个地级市场,也包括了近3000个县域市场。”此次交易公告中,星巴克首席执行官倪睿安明确表示,“博裕在本地市场的经验与专长,将有力加速星巴克在下沉市场的拓展。”

前有瑞幸开路,幸运咖自带基因优势,库迪咖啡则以“十天进驻十城”速度一路狂奔……本土品牌一顿操作猛如虎,星巴克看花了眼,但也找到了灵感。2022年星巴克开始将门店开到了广东清远、江西新余、山东威海等小城市。

但喝星巴克的中国消费者越来越少,喝瑞幸、库迪、幸运咖等品牌的消费者在今年新一轮外卖大战中已日常化。

与此同时,咖啡在中国幻化出了更灵动活泼的姿态,各具特色的特调、拼配正在占领中国人的味蕾。伴随基础设施的变化,咖啡行业也在经历着重构。

当下,本土咖啡品牌越来越有特色,逐渐形成了中国特有的咖啡文化。做好一杯中国人爱喝的咖啡,也成为了所有品牌的目标。

从小众到大众,从效仿星巴克到创新式发展,咖啡越来越有“中国味”。

结语

咖啡的故事告一段落了吗?不,属于中国咖啡的时代才刚刚拉开帷幕。

星巴克全球首席执行官纳思瀚曾列出一组数据,“中国当前的年人均咖啡消费量是12杯,其中上海会更高一些,但这个数据从全世界看,日本是200杯,美国是380杯。”

艾媒咨询数据显示,2025年中国咖啡市场规模突破2400亿元,消费者对“质价比”的追求,正在重构咖啡行业的价格体系。在其调研中,62%的消费者将“质价比”列为首要选择标准,较2023年激增28个百分点。

另一方面,中国人关于咖啡的认知也在成熟。在单纯的饮用属性外,中国人已经开始关注咖啡豆产地、生长庄园、烘焙工艺、香味口感乃至背后的文化属性。

高性价比、口味多样化,当连锁咖啡凭借规模化的门店和强大的供应能力将咖啡变成国人的日常饮品时,独立咖啡店也在各凭本事讲述咖啡或本土化、或国际化的文化叙事,属于中国人的咖啡文化开始酝酿,百花齐放的局面正在到来。

咖啡市场的下一个“中国”,仍是中国。