上海一老板在朋友圈曝光女员工隐私,并回复:你在对号入座

职场中员工离职后,

与老板纠纷矛盾并不鲜见,

但将私人恩怨搬上网络,

并公开他人隐私的行为,

会触碰怎样的法律红线?

近日,

上海静安区人民法院审结了一起

因朋友圈泄露隐私引发的侵权案件,

相关话题#朋友圈发他人隐私可能违法#

冲上热搜

老板把离职员工隐私发朋友圈

并回复“你在狗叫什么”

李女士曾就职于杨女士的公司,离职时双方因工资等问题产生矛盾。

2024年8月7日,杨女士未经李女士的同意,在微信朋友圈发布聊天截图,内容涉及李女士与他人的纠纷,甚至包括李女士被前夫殴打的细节, “真的感觉当初她老公一巴掌给她……都便宜她……了”。这些本属于李女士个人不愿为外人所知的隐私,就这样被公之于众。

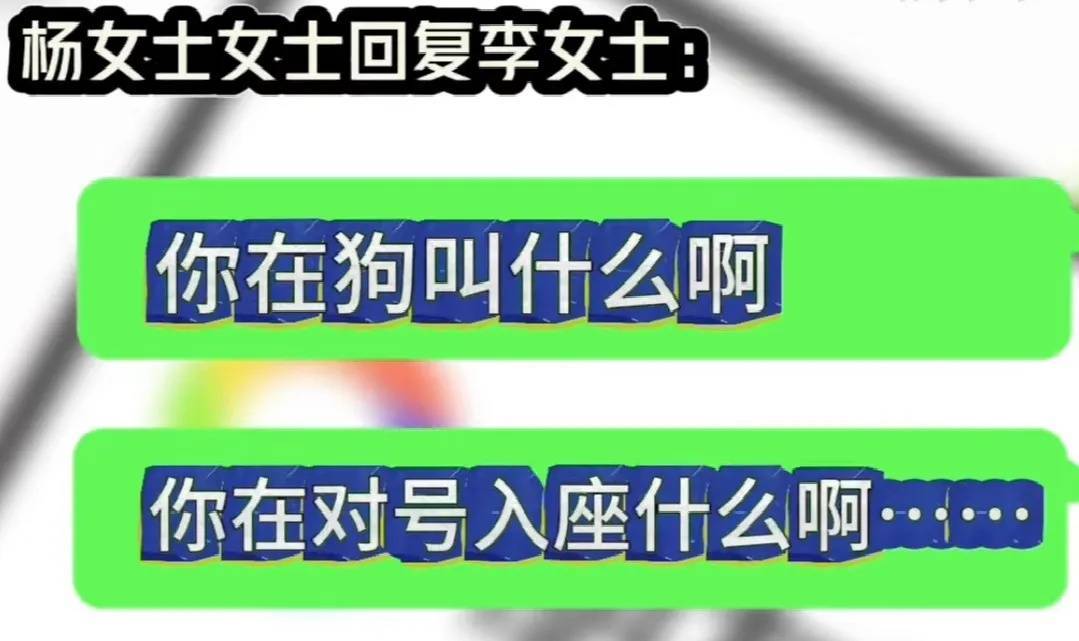

朋友圈发出后,李女士的朋友、同事很快识别出当事人就是她。当有人在评论区询问“是李女士吗”,杨女士回复“狗头”表情。杨女士亦回复昵称为“李女士”的用户,回复内容为“你在狗叫什么啊”“你在对号入座什么啊……狗叫个没完了”等。

面对李女士的多次警告,杨女士不仅没停止这种行为,反而继续此行为并对李女士进行辱骂。

忍无可忍的李女士认为杨女士严重侵犯自己的隐私权,导致自己及家庭成员生活受到严重干扰,精神受到极大损害。

于是她将杨女士告上法庭,要求其立即停止侵权、在微信朋友圈公开道歉、赔偿精神损害抚慰金5000元,并承担律师费5000元。

法院判决:

在朋友圈公开道歉一个月

承担3000元律师费

法院经审理认为,虽然杨女士在朋友圈没有直接点名,但从聊天的连贯性、评论区互动以及杨女士在庭审中的陈述等多方面来看,聊天记录中提到的“她”就是李女士。

李女士被前夫殴打的事实属于私人生活隐私,李女士向特定人披露不代表放弃隐私权。杨女士在李女士明确表示不愿公开的情况下,仍将此事发布到朋友圈,导致李女士的隐私被共同好友知晓并可能继续传播,构成对李女士隐私权的侵犯。

最终,法院作出判决:

■因杨女士已在开庭时删除涉案朋友圈,停止侵权的诉求已实现;

■杨女士需在微信朋友圈向李女士公开道歉并保留至少一个月;

■考虑到李女士未能举证证明损害情况,精神损害抚慰金的诉求不予支持;

■结合案件情况,酌定由杨女士承担3000元律师费。

在自己的个人微信朋友圈,

发布内容可以不受约束吗?

当然不是!

在朋友圈随意发布这些内容,

后果很严重

朋友圈散布前员工隐私

一老板微信泄愤被罚

2024年10月,山东烟台市公安局芝罘分局凤凰台派出所接到辖区居民小李报警称,因与原单位老板王某产生工作纠纷后发生争执,王某将小李的身份证照片等个人隐私信息发布在了朋友圈。调查取证后,针对王某侵犯他人隐私的行为,民警依法对王某做出了罚款五百元的行政处罚。

图为王某朋友圈截图

男子偷拍女同事发朋友圈叫

“老婆”,被公司开除

上海一公司员工小刘在工作场所偷拍女同事小玲照片,并配文“老婆”“女神”“我的女人”发朋友圈,还多次短信、微信骚扰对方,小玲不堪其扰并报警。公司认为小刘的行为严重违反公司规定,遂解除劳动合同。刘某诉至法院,要求公司支付违法解除劳动合同赔偿金20余万元。

上海浦东新区人民法院审理认为,刘某行为超出未婚男女正常追求异性的行为界限,且严重违规,公司系合法解除。

员工朋友圈吐槽“工资变少、

缺德、遭报应”被解雇

某医院有限公司员工杨某在朋友圈发布“X听说过借钱发工资的吗,你XX要是不借是不是我还得倒贴你们呀……”并回复同事的内容为“这么缺德,小心继续遭报应”等。公司认为其行为有辱骂单位、恶意诽谤、诋毁诅咒等事实,严重违反公司规定,于是解除其劳动合同。

杨某提起诉讼,要求公司支付违法解除劳动关系赔偿金108000元。一审二审审理认为,杨某的行为影响公司正常管理及工作秩序,有违劳动纪律和职业道德,均判解除劳动关系合法。

警方提醒

朋友圈非法外之地,

言论自由并非没有边界,

发布不当内容,

也要承担法律责任!

谨记这些内容不能发——

①朋友圈禁止散布他人隐私

②朋友圈禁止诽谤、辱骂他人

③朋友圈禁止买卖违法违规商品

④朋友圈禁止造谣、传谣

综合:申工社、案件聚焦、法治日报、上海高院等

来源:上观新闻