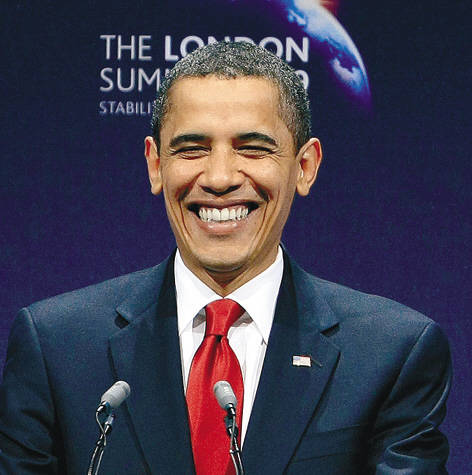

原创 奥巴马伦敦“总统之夜”:门票最高2430美元,为何仍一票难求?

文 | 六六鳞 编辑 | 六六鳞

《——·前言·——》

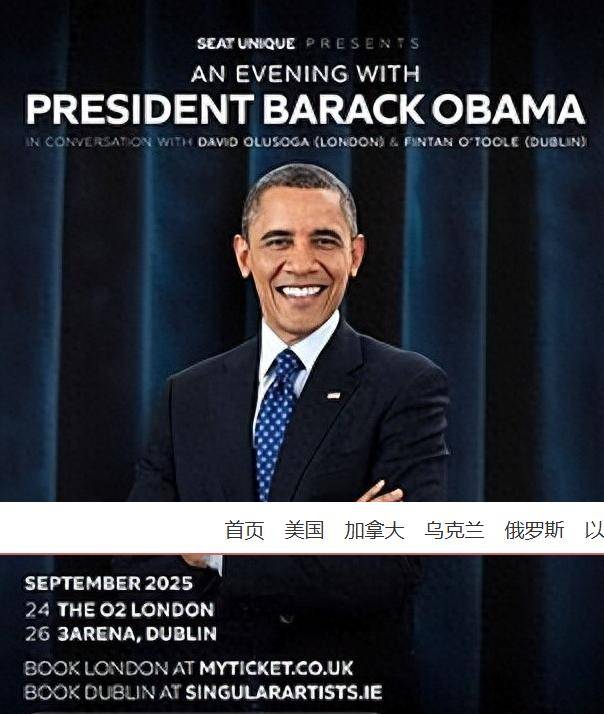

一场演讲,门票价格高达2430美元,却比任何演唱会的票还难抢。奥巴马的“总统之夜”在伦敦上演,仅仅几小时,最贵的票便已售罄。这究竟是因为演讲本身的魅力,还是奥巴马作为前总统的明星效应?没人能够完全解释清楚,但事实是,这场演讲的门票真得是秒光。

开票的那天,O2官网瞬间拥堵,订票页面多次崩溃。最贵的VIP票——2430美元——不到一小时便售罄。这不是一场音乐会,也不是电影的首映,而是一个前总统的主题演讲。票价超过了碧昂丝的演唱会票,甚至和泰勒·斯威夫特的票价相媲美,而连与奥巴马合影的机会也成了一个炙手可热的奢侈品。

票价分为不同档次,最低172美元,逐渐递增,直到最高价2430美元。每一档票附带的服务也逐渐升级,从前排座位到快速入场,再到奥巴马签名的书籍、与他合影的机会以及私人活动的通行证等,每一项都紧紧抓住了那些交织着政治和偶像崇拜心理的粉丝们。最贵票的“现场合影”更是被视作社交货币,其价值早已远超一张普通门票。

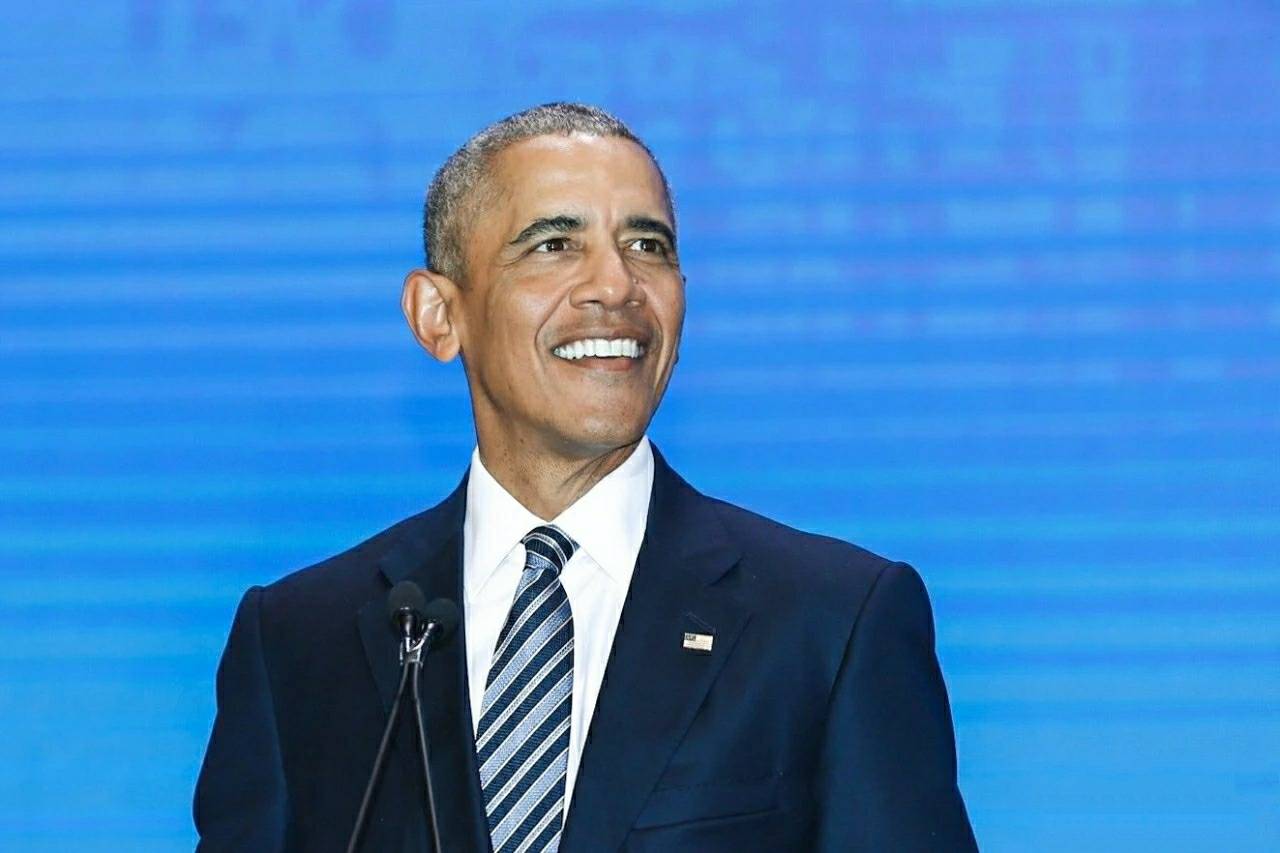

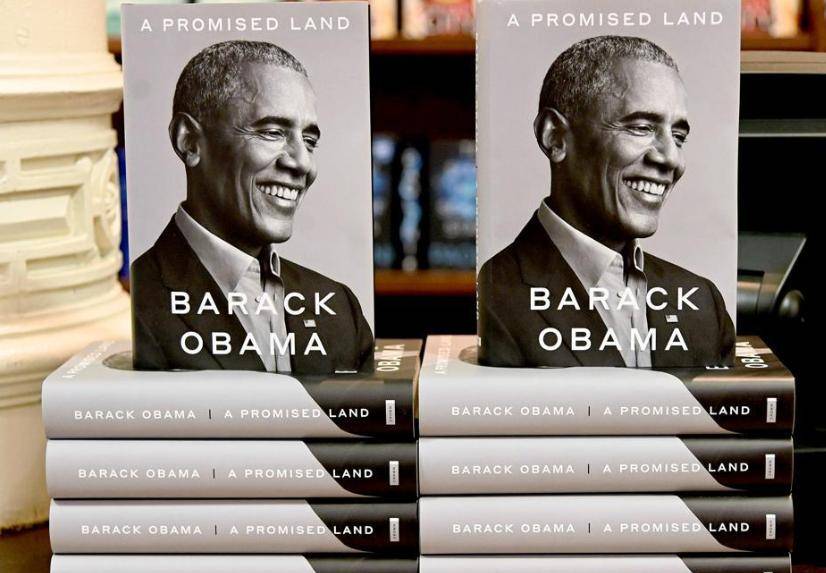

这已经不是奥巴马第一次通过演讲打造“门票经济”了。卸任后,他与米歇尔签约Netflix,出版了畅销书《应许之地》,并频繁进行高端巡回演讲,这些都构成了他清晰的“后总统品牌矩阵”。每一次的公开亮相,几乎都能引发一场票务抢购潮。自2017年以来,他在加拿大、德国、澳大利亚等地的演讲活动,都曾在开票后短短几分钟内“秒光”,此次伦敦的演讲再次印证了这一点。

让这次活动火爆的,不仅是奥巴马的名气,更是精心策划的包装。“An Evening with President Barack Obama”(与总统共度夜晚)这一宣传标题,直接营造出一种情感充沛、故事丰富且充满现场氛围的高端聚会感。这种包装方式打破了传统政治活动的沉闷形象,将其变得像音乐节与TED演讲的结合体,更具吸引力。

活动的宣传明确表示,主持人将由英国历史学者David Olusoga担当,演讲的主题为“美国的未来”。议题虽然涉及政治,但演讲方式却带有娱乐性质。正如奥巴马一贯的风格,他将复杂的政治问题转化为易于理解的生活段子,将历史使命表达为日常的自我反思。预计演讲现场的气氛将轻松愉快,不拘束,令观众产生共鸣。

从票价来看,这场演讲明显走的是“高端路线”。它并非服务大众,而是制造了某种稀缺性。尤其是“总统合影票”这种限量商品,一旦名额有限,价格必然水涨船高。主办方显然知道,这场活动并不是在单纯售卖内容,而是在售卖“机会”。能够与奥巴马合影一次,这种机会在社交媒体上的价值,可能远远超出任何门票本身。

然而,值得注意的是,票价的高昂背后也隐藏着不确定性。没有人能预见奥巴马在演讲中究竟会讲些什么,也无法确定他是否会回应当下的热门话题。购票者所赌的,不是内容本身,而是奥巴马这个身份的巨大吸引力——他作为政治偶像的现场经验。

因此,这场演讲的票价并不是在购买知识,而是在购买一种情绪,购买一种“仪式感”。奥巴马显然深谙如何使这张票变得值回票价。

卸任后的奥巴马,能够卖出比顶流歌手还贵的门票,这不是每个前总统都能做到的事。

奥巴马能保持高热度,离不开他在下台后持续的自我营销。Netflix纪录片、Spotify播客、回忆录以及全球范围的演讲活动,每一项都在构建他的跨界形象。他不再仅仅是一个政治人物,更是一个全球性的品牌,拥有大量的支持者、粉丝、购买力以及不容忽视的道德光环。

关键在于“身份叠加效应”。一方面,奥巴马是历史上首位非洲裔美国总统,这一身份本身就具有巨大的象征意义;另一方面,他的演讲能力一流,每一次公开露面都能引发强烈共鸣。卸任并没有让他淡出公众视野,反而让他获得了更大的自由去表达自己。这种“解放后的自由感”,恰好与现代观众对“真实人物”的期待不谋而合。

伦敦的这场演讲并非孤立事件,它是奥巴马全球演讲计划的一部分。几乎每年,他都参与不同国家的论坛与峰会,每次现身都能成为媒体焦点,每一张门票背后都代表着巨大的流量。这一次,他和历史学者共同主持的活动,结合了社会议题,不仅保证了内容的深度,同时也为媒体带来了广泛的预热。

背后的策划团队同样功不可没。活动的策划人Stuart Galbraith是英国演出行业的资深专家,曾操作过多个重量级音乐巡演;而Alex Fane则是英国内容类演讲活动的明星制作人。这两位携手合作,将这场演讲变成了一场“政治秀”,而奥巴马的明星身份则让效果成倍放大。

更重要的是,“市场空缺”也是这场活动成功的关键所在。现如今,全球范围内能够吸引多国观众并将活动票务化的政治人物少之又少。在美国前总统中,克林顿和布什几乎不参与公开活动,川普虽然高调,但争议不断。相较而言,奥巴马的形象稳健,观点温和,具备了跨党派的吸引力。对主流中产阶层与国际青年来说,奥巴马既能让他们接受,也愿意为他的声音付费。

至于观众群体,这并非传统的政治圈,而是泛文化群体,涉及媒体、教育、公益、创意等多个行业。他们关注的,不仅是“美国的未来”,而是奥巴马如何看待“世界的未来”,如何解读社交媒体、人工智能、全球治理与气候危机等当下热门话题。

这种观众并不是单纯的追星,而是寻找共鸣与精神支柱。在如今这个高度不确定的时代,奥巴马成了一个稀有的“稳定声音”。他的每一句话仿佛都在确认:有些人依然在思考未来,有些人依旧愿意理性表达共识。

一场演讲,已经变成了一次跨界社交事件。观众所购买的不仅是内容本身,更是参与时代情绪的机会。而奥巴马,这位曾经的总统,正通过这张票证明:影响力不止存在于在任期间。