原创 梅兰芳到底有多富有?出场费十根金条,50年代月薪可达2100

随着现代经济文化的日益繁荣,娱乐方式也变得日趋多元。然而,回到50年代,国内的经济发展还处于初级阶段,娱乐方式相对单一。那时,观赏戏剧便是人们主要的娱乐选择之一。

说到看戏,我们不得不提到戏曲的种类。中国的戏曲可以分为八大类:京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏、秦腔、昆曲和粤剧。其中,最为人熟知的便是京剧。

京剧的源起可以追溯到“徽剧”,它起源于乾隆年间。当时,四大徽班纷纷进入京城,与本地的汉调艺人合作,吸收了昆曲、秦腔等不同地方的民间唱腔和曲调,最终逐步形成了京剧的独特风格。“京剧”一词首次出现在1876年上海的《申报》上。进入20世纪后,京剧进入了它的成熟阶段,涌现出了许多杰出的演员,如汪桂芬等。

尤其是1917年后,京剧达到了巅峰时期,梅兰芳、杨小楼等名角崭露头角,风靡全国。

到了50年代,新中国刚刚成立,社会处于百废待兴的时期。在相对和平的社会环境中,人们对精神文化生活的需求逐渐增强。京剧等传统戏剧成为了人们日常休闲娱乐的重要形式,戏曲市场也因此变得异常火爆。

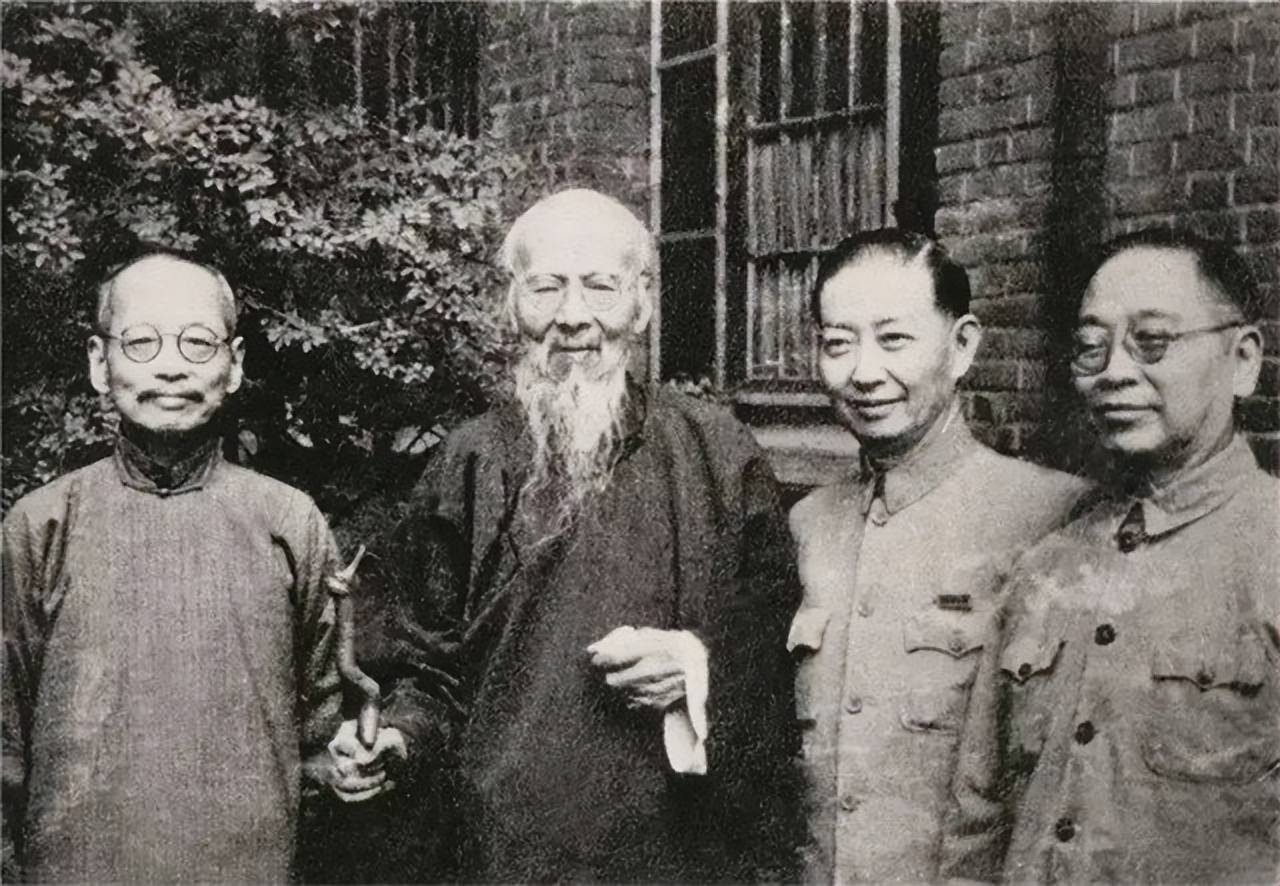

在这个时期,京剧名角不仅广受民众喜爱,也得到了国家的重视。为了振兴国家的文化事业,戏曲界的大家们成为了国家培养和关注的对象。梅兰芳凭借其卓越的艺术才华和广泛的名气,自然成为了国家重点关注的文化人物。

梅兰芳当时的月薪是2100元,外界称他为“梅半城”,这个称号背后隐藏着丰富的含义,值得我们细细探讨。

1951年新中国成立后,梅兰芳担任了中国京剧院院长,月薪为2100元。此外,每次登台演出的收入也是一笔不小的金额。

梅兰芳的名字在当时可谓无人不知、无人不晓。提到京剧名家,梅兰芳必然是绕不开的话题。有人形容他的演出极其值钱,甚至有富商不惜支付十根金条,只为邀请他到家中演唱一曲。这足以说明梅兰芳的价值和地位。

“梅半城”这一称号的由来也与当时的经济水平密切相关。上世纪五十年代,国内经济相对落后,一位技艺高超的工人每月工资不过百元,普通高校教职工的收入也不足百元。而梅兰芳的月薪却高达2100元,是其他普通工人的几十倍之多,普通民众与他相差更是甚远。

因此,梅兰芳的收入足以买下整个京城的一半。梅兰芳之所以能够获得这样的收入,不仅仅因为他高超的艺术造诣,还因为他的职位和社会影响力。通过国家对他的重视,以及民众对他演出的狂热追捧,梅兰芳的艺术地位达到了巅峰。

谈及梅兰芳的艺术成就,我们不得不提他的戏曲背景。

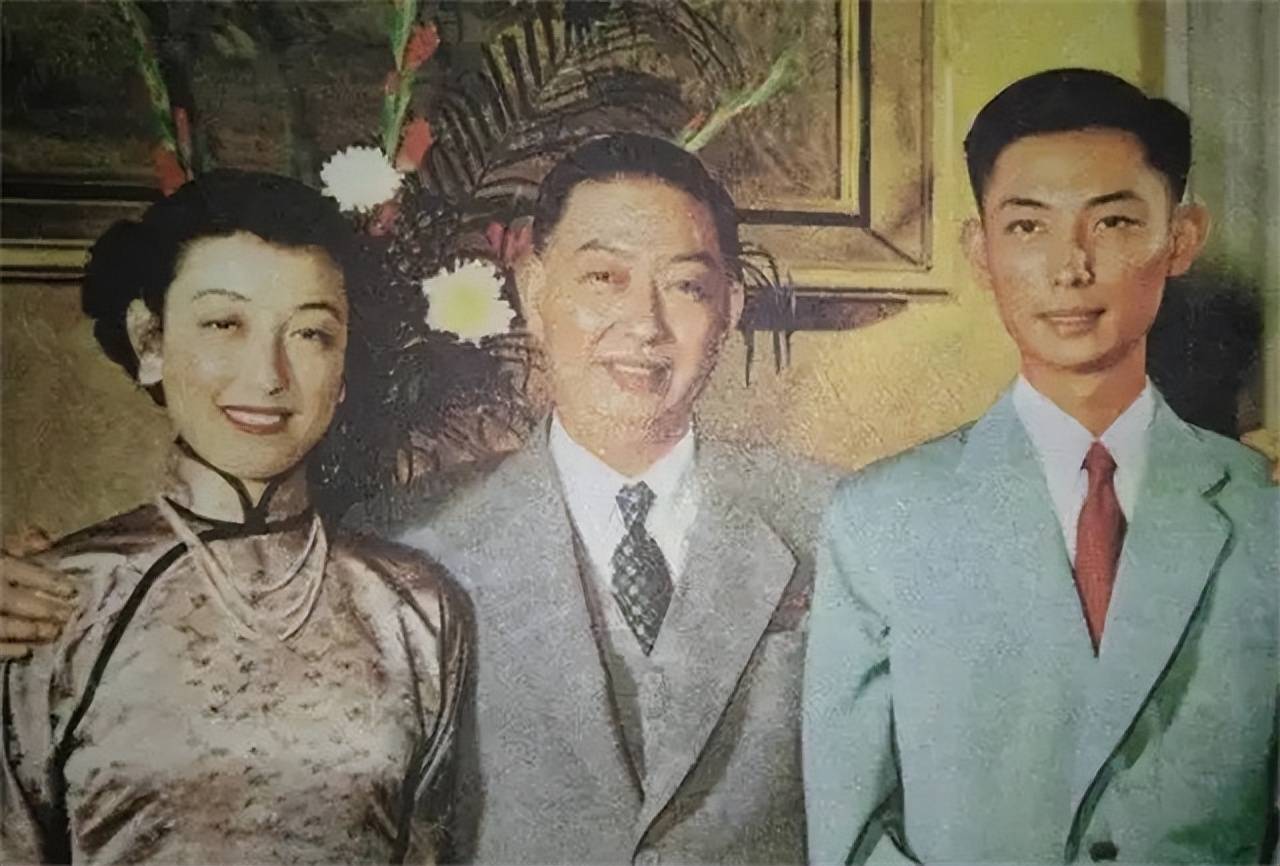

梅兰芳出生在梨园世家,8岁便开始学习青衣,12岁开始系统学习戏剧。梅家三代都是著名的戏曲演员,因此,梅兰芳的父母期望他能继承家族的艺术传统,在京剧领域发光发热。

然而,年少的梅兰芳并不符合家人的期望。与家族其他天资聪颖的后代相比,梅兰芳并没有显现出惊人的天赋。甚至他的姑姑曾评价他说“言不惊人,貌不出众”。这使得梅兰芳在梨园世家中备受压力,自己也常常感到失落和自卑。

没有天赋的梅兰芳,心中充满了矛盾和困惑。面对来自家人和周围人的质疑与冷眼,他并没有选择放弃。为了改善自己呆滞的眼神,他养起了鸽子,通过反复放飞来锻炼自己的专注力。经过漫长的努力,他的眼睛逐渐变得炯炯有神,展现出不凡的灵气。

梅兰芳虽然天赋并不出众,但他有着非凡的毅力与努力。正如俗话所说:“台上一分钟,台下十年功。”梅兰芳的成功正是基于他日复一日的勤奋付出。

他在戏曲学习的过程中,比起他人更加吃力。为了掌握基础,他需要比别人花费更多的时间和精力。为了学好老腔,他往往需要几小时的练习,甚至被老师批评“祖师爷没给你饭吃”。然而,梅兰芳并没有因此灰心丧气,反而更加努力。每天清晨他都会早早起床,开始吊嗓、练腔和训练身段。

即便在严寒的冬季,他也会坚持站在冰冷的地面上,常常冻得瑟瑟发抖。为了练习跷功,他甚至每天站在砖块上,长时间保持不动,常常站到大汗淋漓、泪流满面。然而,尽管如此艰苦,他依然坚持不懈,最终成为了京剧的传奇人物。

梅兰芳的艺术造诣,不仅体现在精湛的技艺上,还体现在他深厚的家国情怀中。尽管他曾被日本邀请在战争期间为其表演,但他始终坚决拒绝。即便日本人威胁要抓捕他,他依旧毫不妥协,毅然选择离开这一是非之地。

梅兰芳不仅是京剧界的巨星,也是爱国情怀的代表。他将自己的艺术与家国情怀紧密相连,将爱国主义精神融入到每一场演出中。在抗日战争期间,他不仅没有因金钱而屈服于敌人,还展现了令人钦佩的铮铮铁骨。

梅兰芳的一生充满传奇色彩。从一个天资普通的少年,到成为京剧的巨星,他的成就完全依靠自己的努力和坚持。而他坚守的民族大义,也让他在历史上留下了深刻的烙印。他的故事,不仅是艺术的传奇,也是一个民族精神的象征。