原创 见证 · 重生——伪满洲中央银行总行旧址专题展见闻

旧钞票、老官帖、旋转木门、玻璃天幕、大理石桌椅和地砖……

9月3日,“见证与重生:伪满洲中央银行总行旧址专题展”在长春市伪满洲中央银行总行旧址、现中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行营业室开展。

近百年前的文件、照片、实物,穿越时空,呈现在人们面前。366平方米的展厅里,从殖民工具到人民金融机构的蜕变历程首次被系统展示。

(一)

走出暗红色的旋转门,一条隔离线,将中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行营业室的大厅分为泾渭分明的两边——

一边是现代化银行的办公现场,电脑、自动柜员机,往来市民商户络绎不绝,银行工作人员各司其职,提供着现代化的、高效便捷的金融服务,见证着今天经济社会发展的勃勃生机;

一边是“见证与重生:伪满洲中央银行总行旧址专题展”的展示现场,旧钞票、老官帖、旧报纸、老照片依次铺陈开来,记录着吉林金融业的老故事,诉说着岁月深处发人深省的旧篇章。

吉林建筑大学艺术设计学院副教授王新英作为展览顾问全程参与本次专题展工作。他告诉记者,本次展览以“见证与重生”为核心,分为“吞并四行垄断金融”“扩建新址加速掠夺”“名城光复见证解放”和“旧址新生金融支柱”四个单元,通过丰富的实物与史料,让历史可触可感。

现场,民国时期私帖钞版、伪满洲中央银行发行的货币、伪满洲中央银行账簿、手提保险箱等均是当时东北地区金融往来的见证物。详实的史料、丰富的展品极具说服力。开展首日,观展的市民络绎不绝。

“这些历史的展览图片、实物,解开了我50多年前的困惑。”开展第一天,78岁的周文芳乘坐公交转地铁,抵达展览现场后,一刻也不歇息,立即开始认真观展。

她告诉记者,自己1970年来长春工作,第一次看到这幢大楼就留下了深刻印象。高大的、神秘的大楼背后的故事,周文芳通过今天的展览了解得清清楚楚。“前事不忘,后事之师,要记住这段历史,要给后人警示。”周文芳说。

(二)

9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会的电视直播刚刚结束。长春市市民刘虹雨怀揣兴奋和自豪走进展览现场。

“看到老物件,就像看到了那段历史。”长春市民刘虹雨告诉记者,在这样特殊的日子里,自己第一次参观展览,感到非常震撼。通过今昔对比,自己由衷地感到,祖国能有今天的繁荣昌盛,离不开先烈们的英勇牺牲。

作为顾问组成员,中共长春市委党史研究室副主任杨洪友非常关注展览的内容设计和创作工作,这位资深党史专家始终抱定一颗初心:

“希望通过展览展示,让人们铭记先辈们为了民族的独立、国家的自由所作出的重大牺牲,感受建国后长春人民奋发图强,建设美丽家园的伟大成就,启迪人们踔厉奋发、接续奋斗的精神力量。”

伪满洲中央银行总行旧址,镌刻着东北大地历经殖民掠夺、浴血抗争到重获新生的沧桑巨变。从日本侵略者的金融工具到新时代的人民金融机构,它既是殖民暴行的铁证,也是民族复兴的见证。

长春市民赵阳阳在工商银行的自助柜台前顺利办理业务后,步入专题展区,在贴满近百年来各时期银行封条的木箱前陷入沉思。

“侵略者兴建这个银行是为了剥削和压迫,党和政府接手之后用它发展金融业,是为了咱们老百姓……”赵阳阳表示,作为华夏儿女,应该更加不忘历史、奋发图强,听党话、跟党走,为祖国繁荣昌盛做出更多贡献。

(三)

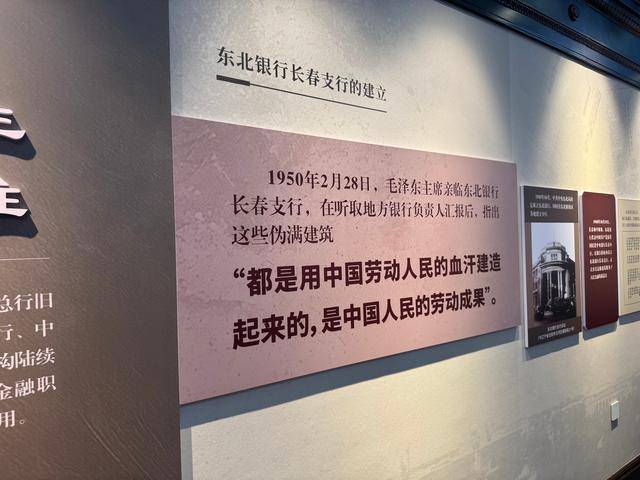

“都是用中国劳动人民的血汗建造起来的,是中国人民的劳动成果。”

开展第一天,对展品早已如数家珍的杨洪友,还是在这块红底大字的展版前久久伫立。上面这句话,是1950年2月28日,毛泽东主席亲临东北银行长春支行,在听取地方银行负责人汇报后,对伪满建筑做出的指示。

脚下的伪满洲中央银行旧址,整体工程消耗了5000多吨钢材,25万袋水泥,225万块砖,7.5万块花岗岩,5240平方米大理石,5700平方米人造石材,投入人力63万人……人力物力,都来自中华大地,凝聚着中国人民的血汗。

对历史最好的纪念,就是开创新的历史。中国人民接手之后,写下了社会主义金融事业的崭新篇章。

而今,金融的“水”,流向了实体经济的土壤,滋养了民族工业的参天大树,浸润了千家万户的美好幸福生活。“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念,也因此有了更加具象化的表达。

走出展厅大门,正午时分的人民广场花团锦簇,人民大街车如流水;

不远处,重庆路商圈人气渐涨,“金九银十”消费旺季热度已显,经济社会发展的勃勃生机具体可感。

至此,“见证与重生”的展览主题,得到了真正的升华……

来源:彩练新闻

作者:陶连飞

责编:金馨鑫

编审:张宇

监审:董杰