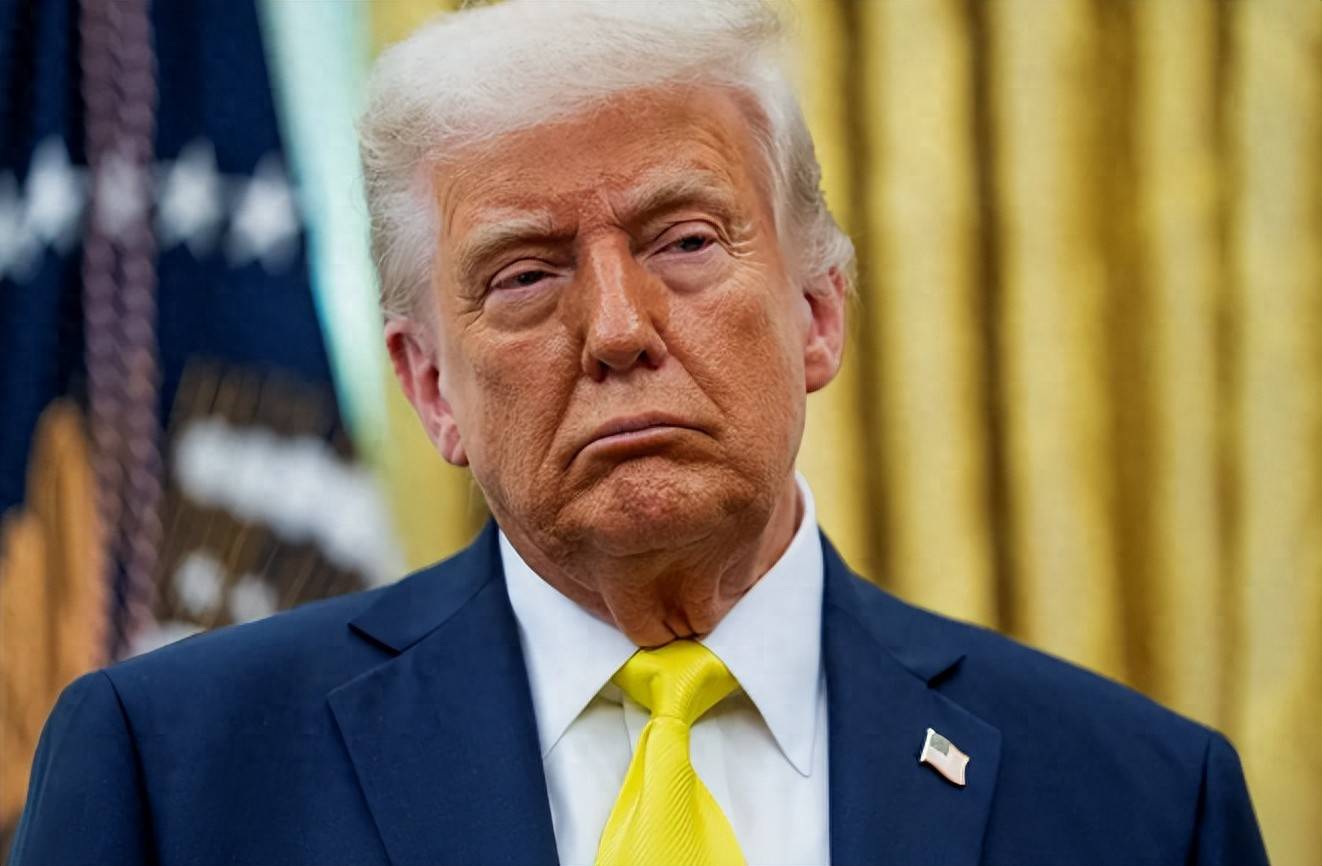

原创 257亿美元美债被抛出,特朗普突然收到一封信,美议员公开威胁:必须没收中航着陆权

创始人

2025-09-21 15:20:40

0次

最近,美国财政部公布的一组数据在全球金融市场掀起波澜:中国单月减持了257亿美元美债,这个数字直接触及了国际经济的敏感神经。最新统计显示,截至7月底,中国持有的美债规模已缩减至7307亿美元,创下2018年12月以来的最低纪录。值得注意的是,与几年前相比,中国持有的美债总量已累计减少约5000亿美元。这一持续性的动作不仅体现了中国外汇储备的优化配置,更折射出对美国长期偿债能力的审慎评估。

但将民航运营与资源贸易强行捆绑的做法显然缺乏可行性。中国作为全球第二大航空市场,其航空公司运营着15%的国际航线。若美国实施此类制裁,不仅会重创中美航空合作,美国航企每年将损失数十亿美元的营收,更会扰乱全球航空运输体系。这种伤敌一千自损八百的策略,凸显了部分美国政客的短视。 从更深层次看,这种提议反映了零和思维的局限性。在全球产业链深度交融的今天,单边胁迫不仅难以奏效,反而可能引发连锁反应。中国近年来通过完善稀土出口管理制度,进一步强化了产业优势。尽管西方国家努力寻找替代供应,但在可预见的未来,中国在稀土领域的主导地位仍难以撼动。这种现实提醒我们,建设性的对话合作才是解决争端的正确途径。

相关内容

热门资讯

涉重大仲裁,ST赛为被裁决支付...

深圳商报·读创客户端记者 张弛 1月18日晚间,深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“ST赛为”)披...

泰凌微电子(上海)股份有限公司...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、...

【IPO追踪】富友支付向联交所...

据联交所1月18日披露,上海富友支付服务股份有限公司向联交所提交上市申请,拟香港主板上市,申万宏源融...

银行ETF:1月16日融券卖出...

证券之星消息,1月16日,银行ETF(512800)融资买入1.36亿元,融资偿还1.5亿元,融资净...

部分中小银行上调存款利率最高2...

本报记者杨洁 在存款利率持续下调的背景下,近期,多家中小银行对存款利率进行上调,或发行利率相对较高的...

欧盟或以930亿欧元关税反制特...

据新华社,据英国《金融时报》18日报道,欧盟多国正考虑对价值930亿欧元的美国输欧商品加征关税,或者...

沪指涨0.5%,电网设备掀起涨...

1月19日,A股早盘震荡上涨,三大股指盘初集体走强,电网设备、贵金属等板块拉升。港股低开低走,恒指、...

人民币兑美元中间价:1月19日...

【1月19日人民币兑美元中间价调升27点至7.0051,创2023年5月18日以来新高】1月19日,...

上海“十五五”规划建议:加快建...

上证报中国证券网讯(记者 宋薇萍)1月19日发布的《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十...

印度制药商SUNPHARMA拟...

1月19日|印度制药商SUN PHARMA据称考虑以100亿美元收购ORGANON。 本文由 AI ...