原创 孙中山、郭沫若都曾题写“中国银行”,最终却选定郭沫若版本

在中国银行可以看到,那四个苍劲有力、飘逸洒脱的题字,很多人都不知道是怎么来的。

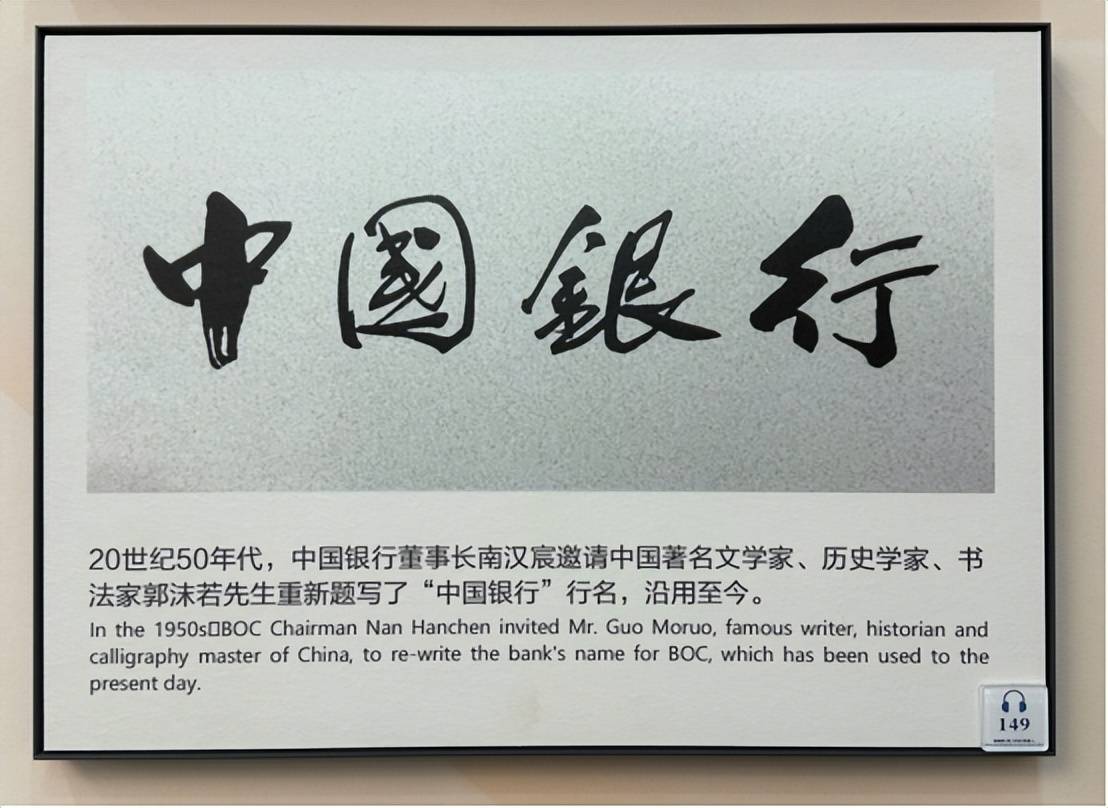

实际上,我们现在看到的版本,是著名文学家、历史学家郭沫若先生的手笔。

然而,在这之前,为“中国银行”这块金字招牌最先题字的,是一位分量更重的人物,他就是中华民国的奠基人,孙中山先生。

1912年,辛亥革命的炮火刚刚散去,百废待兴。

为了整理国家的财政,稳定金融秩序,孙中山先生以临时大总统的名义,批准成立了中国银行。

当时事实上的中央银行,意义非凡。

孙中山先生不仅是伟大的革命家,他的书法造诣也相当深厚。他的字,风格沉稳,气度不凡,被后世书法家评价为儒雅大方、凝重敦厚。

他题写的“中国银行”,每一个字都像一块坚实的基石,方正、厚重,充满了力量感,与银行给人的信赖感和安全感不谋而合。

这幅由国父亲笔题写的行牌,后来就一直悬挂在上海外滩23号的中国银行大楼上。

在长达半个多世纪的时间里,从1912年到1980年,孙中山先生的题字版本,一直是中国银行的“标准像”。

时代新声,形象之变

时间来到二十世纪五十年代,新中国已经成立,国家建设热火朝天,在国际舞台上也开始扮演越来越重要的角色。

随着新中国的外交和国际贸易逐步展开,中国银行的业务也开始向海外拓展。比如,1955年,中国银行伦敦分行就因为业务发展的需要,购置了新的办公大楼。

这时,一个现实的问题摆在了时任中国银行董事长南汉宸的面前。当时,国内各地的中国银行分行,乃至海外分支机构,所使用的行牌字体五花八门,很不统一。

这对于一个要在国际上树立全新、统一形象的国家银行来说,显然是个不小的问题。

南汉宸先生是一位非常有魄力和远见的人物。

他认为,新的行牌题字,不仅要书法精湛,更要能代表新中国的气象。为此,他审阅了不少当时北京书法名家的作品,但总觉得“差点意思”,未能完全满意。

而这张名片该由谁来书写,南汉宸的心中,渐渐有了一个理想的人选。

千挑万选,落定郭沫若

因为孙中山先生的珠玉在前,新题字的人必须是无论在社会声望、文化地位还是书法造诣上,都能得到广泛认可的大家。

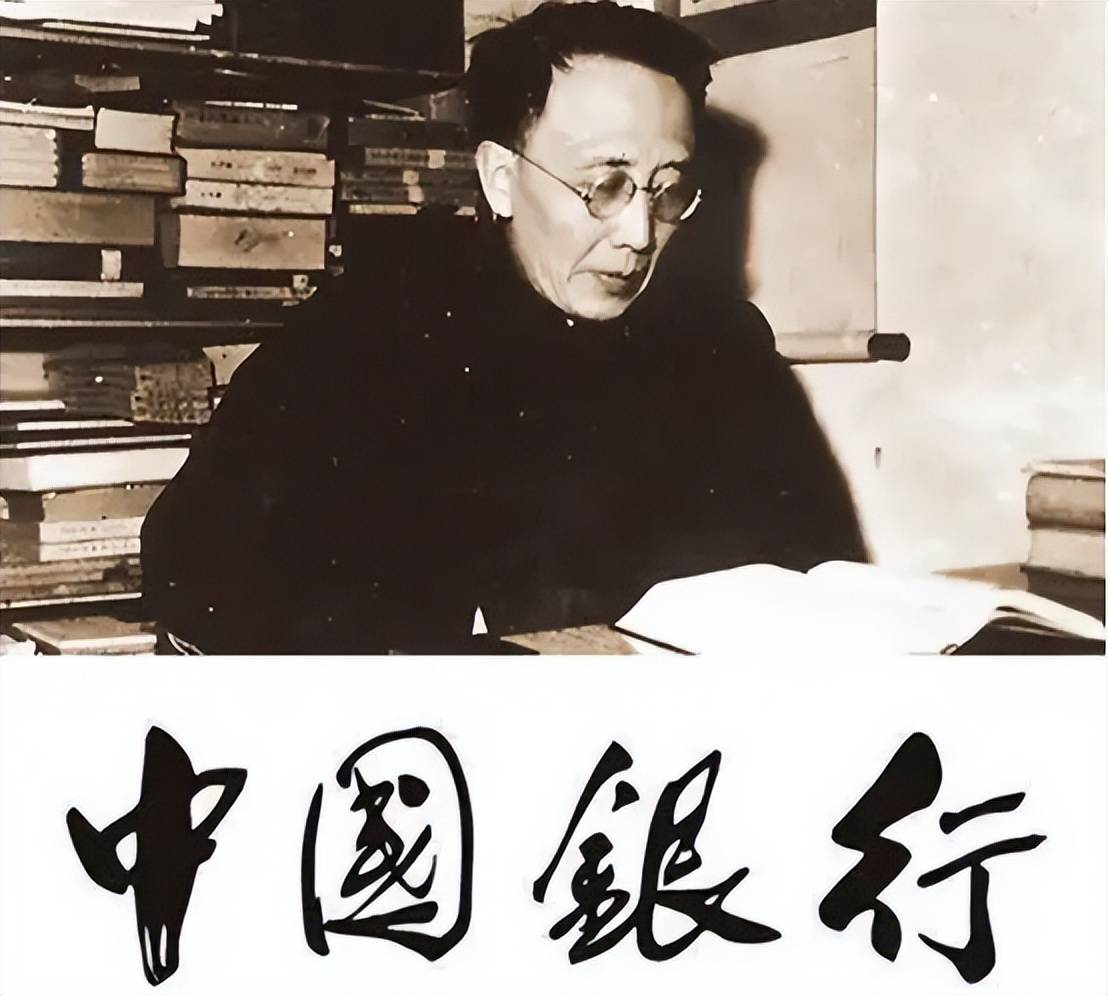

经过一番深思熟虑,时任中国银行董事长南汉宸将目光投向了当时文化界的泰斗郭沫若。

南汉宸本人对郭沫若的才华和影响力非常崇拜。

郭沫若不仅是新文化运动的旗手,著名的诗人、剧作家、历史学家,同时也是一位成就斐然的古文字学家和书法家。

他的书法,尤其以其奔放的 “郭体” 闻名,大气磅礴,自成一派,在当时拥有巨大的社会影响力。

于是,南汉宸亲自出面,与郭沫若商谈此事。郭沫若欣然应允,并为此付出了极大的心血。

据说,他为了写好这四个字,把自己关在书房里反复构思、揣摩,精心书写了上百遍,才最终选出了自己最满意的一幅作品。

当南汉宸看到郭沫若的这幅题字时,立刻被其宽博遒劲、洒脱飞扬的气势所折服,当即拍板决定采用。

最初,这个新题字主要用于新设立的海外分行,比如1955年的伦敦分行,目的就是为了在国际上展示统一的品牌形象。

然而,郭沫若版本的“中国银行”真正变得家喻户晓,还要等到1980年。

当年4月1日,中国人民银行开始发行外汇兑换券,券面上首次正式使用了郭沫若题写的“中国银行”字样。

随着外汇券的广泛流通,郭沫若的题字也迅速深入人心,并在此后被正式确定为中国银行的标准行名,在全国乃至全球的网点推广开来,成为了我们今天最熟悉的样子。

风格之辨

从书法的艺术角度来看,孙中山和郭沫若两个版本的“中国银行”题字,究竟有何不同?为什么最终的选择会是郭沫若的版本?

我们先看孙中山先生的题字。他的书法根植于传统,属于楷书,并且带有浓厚的颜体(颜真卿)风格,被行家称为“颜楷格调”。特点是结构严谨、笔力雄强、气势恢宏。

你看那四个字,每一个都四平八稳,敦厚如山,给人一种绝对可靠、不容动摇的感觉。

再来看郭沫若先生的题字。他的书法是行草书,风格截然不同。

郭沫若的字,线条粗细对比非常明显,变化丰富,笔画之间常常有牵丝相连,显得活泼而富有动感。

整个题字布局开张,气势奔放,有一种挣脱束缚、自由驰骋的韵味,充满了强烈的个性和视觉冲击力。

后来的事实也证明,郭沫若的题字在实际应用中效果非常好。它的辨识度极高,无论是在高楼大厦的招牌上,还是在小小的银行卡上,都能一眼被认出。

就连当代著名的书法大家启功先生,在面对有人质疑郭沫若书法水平时,也曾公开表示:“你到街上去看看‘中国银行’那四个字,就都明白了。”

因此,选择郭沫若的版本,可以说是时代审美变迁和实际应用需求共同作用的结果。

当然,两个人的版本都保留着,包括孙中山先生的,因为他的题字也也很有意义。

郭沫若的题字面向未来,代表着发展与创新;而孙中山的题字守护着过去,象征着渊源与初心。