大清北洋一两银币:历史风华与收藏珍品的凝练

创始人

2025-10-17 02:41:38

0次

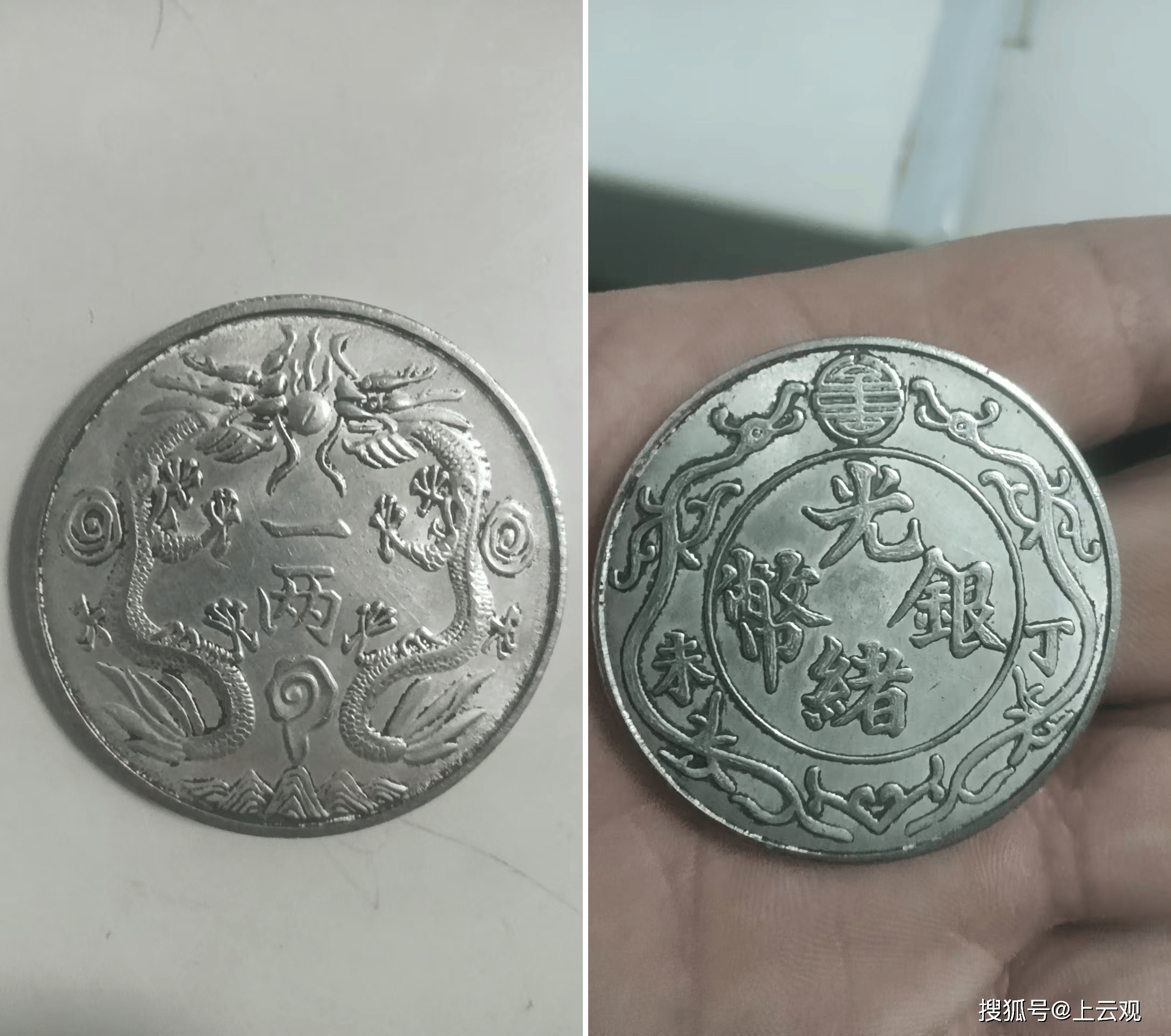

这两枚银币,一枚镌刻“北洋一两 大清银币”,另一枚铸有“光绪银币丁未”,均是晚清机制银币的典型代表,更凝聚着历史变迁与工艺美学的双重价值,堪称收藏领域中不可多得的珍品。

历史坐标:近代货币转型的见证者

清光绪年间(1907年为丁未年),清政府推行货币改革,北洋(直隶总督辖区)作为近代工业与金融的先驱之地,其铸造的机制银币成为“银本位”时代货币标准化的缩影。这枚“北洋一两”银币,既是清廷试图统一货币体系的实践产物,也折射出晚清在西方工业文明冲击下,从手工铸币向机器制币的技术转型,每一枚银币的纹路与文字,都承载着近代金融史的厚重记忆。

工艺美学:龙纹浮雕与细节的匠心

银币正面的蟠龙图案,龙鳞层叠分明,龙须飘逸灵动,龙眼炯炯有神,尽显“龙的精神”——既符合皇家威仪的象征,又通过机制工艺实现了传统龙纹艺术的现代化转译。背面“光绪银币丁未”的隶书字体端庄大气,双龙戏珠的边饰更添吉祥寓意,金属质感与浮雕工艺的结合,让银币兼具实用性与艺术观赏性,是晚清造币工艺的巅峰之作。

收藏维度:稀缺性与市场潜力的共振

因历史动荡与货币迭代,“北洋一两”银币的存世量本就不丰,品相完好的更属罕见。加之其“光绪丁未”的纪年与“北洋”地域属性,使其在机制币收藏领域具有明确的稀缺标签。从市场角度看,晚清官铸机制币一直是钱币收藏的“硬通货”,这枚银币的历史价值、艺术价值与存世量,共同构成了其收藏价值的“三重保障”,兼具文化传承与投资潜力。

这枚银币,不仅是货币史的“活化石”,更是工艺美学与历史记忆的载体。对收藏者而言,它既是品味晚清风云的窗口,也是资产配置中兼具文化价值与升值空间的优质标的——一枚银币,半部近代史,其收藏价值,正于历史与美学的交融中愈发璀璨。

相关内容

热门资讯

专家解读 | 2025年社融增...

2025年,我国新增人民币信贷16.27万亿元,社会融资规模增量35.6万亿元、较上年多3.34万亿...

美联储理事鲍曼:工资增长与2%...

美联储理事鲍曼:工资增长与2%的通胀率相符。 来源:金融界AI电报

欧元区STOXX 50指数日内...

欧元区STOXX 50指数日内跌幅达0.5%,报6010.57点。

中铭创展(上海)商业发展有限公...

天眼查显示,近日,中铭创展(上海)商业发展有限公司成立,法定代表人为刘亚亚,注册资本500万人民币,...

柏盛家服科技(上海)有限公司成...

天眼查显示,近日,柏盛家服科技(上海)有限公司成立,法定代表人为周立俊,注册资本300万人民币,由柏...

德银:日元疲软是政策与资金共同...

德银最新报告指出,日元持续走弱的背后,是“政策默许”与“资本外流”共同作用的结果,短期内外汇干预的可...

凤庆惠农农业发展有限公司成立,...

天眼查显示,近日,凤庆惠农农业发展有限公司成立,法定代表人为杨春旺,注册资本500万人民币,由勐海鸿...

内蒙古国沄贸易有限公司成立,注...

天眼查显示,近日,内蒙古国沄贸易有限公司成立,法定代表人为辛勇,注册资本1000万人民币,由国沄控股...

纽约期银日内大跌4.00%,现...

纽约期银日内大跌4.00%,现报88.63美元/盎司。 来源:金融界AI电报

中国人民银行、加拿大银行续签双...

中国人民银行1月16日消息,经国务院批准,近日,中国人民银行与加拿大银行(即加拿大中央银行)续签双边...