原创 累计汇款280万!离婚20年未解释一句:承担超千万医疗费,用汇款单书写父爱传奇

前言

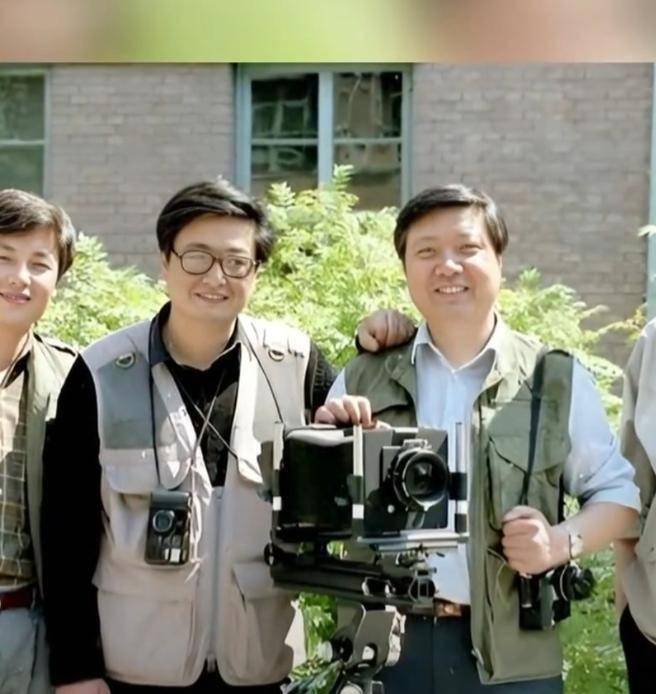

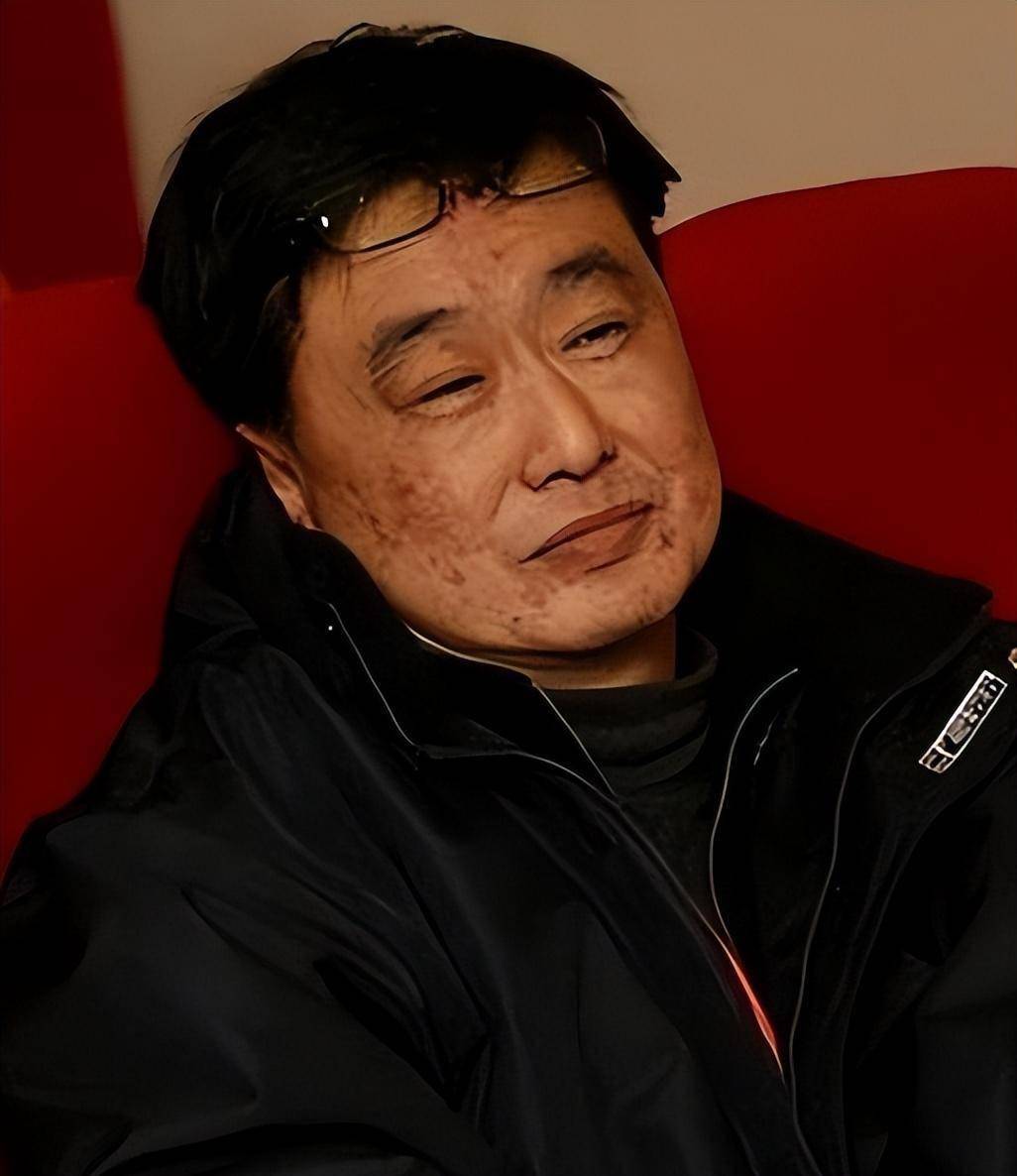

近日,一则关于老摄影家的旧闻再次流传。

镜头前,他拍过时代的变迁;镜头后,他被贴上“抛妻弃子”的标签18年。

然而,他从未解释过,只是默默守着老屋,擦着儿子泛黄的照片,他坚守的到底是什么?沉默的背后藏着怎样的深情?

编辑:汤圆

汇款单上的密码,他沉默了二十年才解开

骂了18年,寄了20年,他没解释一句。

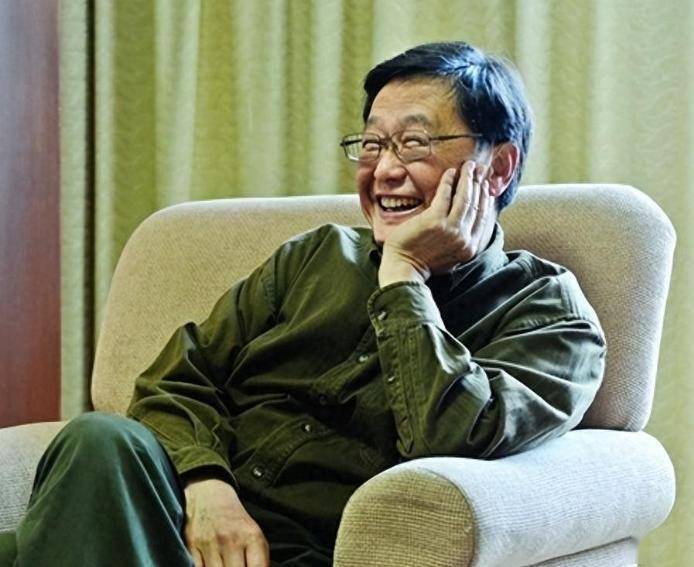

72岁的王文澜,一个人住在北京胡同的老房子里,走路得靠拐杖,身边就一台旧相机,几张发黄的照片。

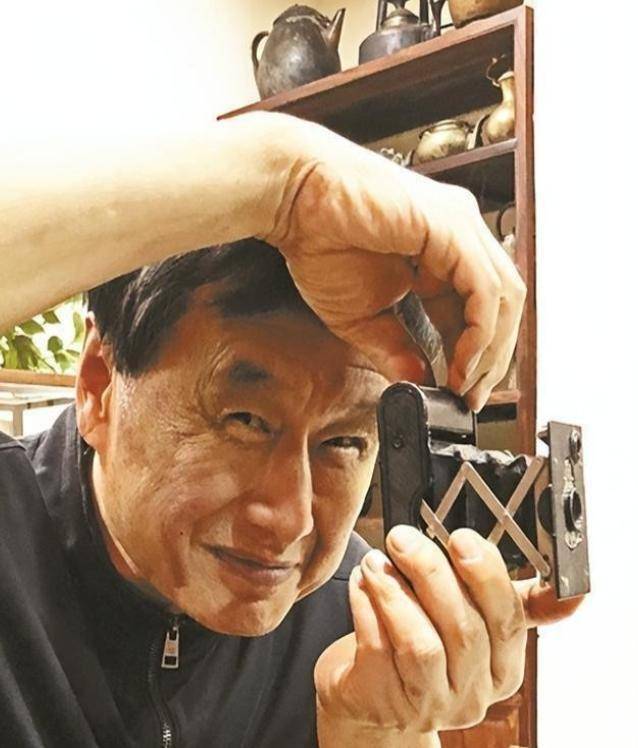

每个月工资一到手,他的手指就会熟练地敲击手机屏幕,转出一笔钱,汇往一个熟悉的账户,二十年如一日,从未间断。

网上那些闲言碎语更狠,说他薄情,说他扔了孩子,可没人问过,这钱他是怎么攒下来的,也没人懂,他为何从不解释。

他就像一座孤岛,承受着舆论的风暴,却固执地守护着岛上的那盏灯,那盏灯,叫父亲。

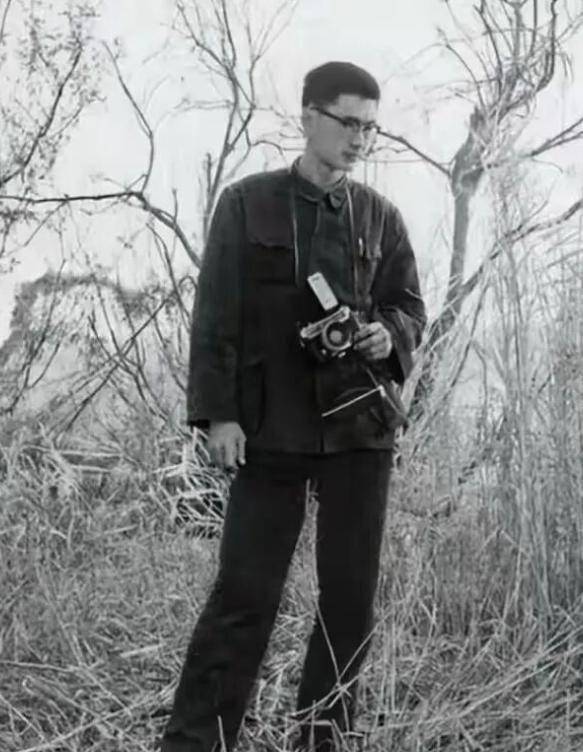

他十五岁去山西插队,自己掏钱买了一台二手相机,拍农民的日子,慢慢就干上了这一行。

1976年唐山大地震,他扛着相机往废墟里走,拍下那些活着的人,那一年他懂了,拍照不是耍酷,是把真事儿记下来,这事儿,他记了一辈子。

1997年他和倪萍离婚,外界传闻纷纷,有人说他出轨,有人说倪萍嫌贫爱富,王文澜一如既往地沉默,他没上过一次电视澄清,没发过一条微博辩解。

只是每个月准时转账,钱不是给倪萍的,而是给虎子的医疗费,从离婚第一天起他就这么做。

起初是五百块,后来涨到一千、五千,虎子的眼病需要长期治疗,一次就好几千,王文澜的工资不高,摄影师这份工作,九十年代后渐渐式微。

有时一个月只能赚两千,可他总把大头寄走,自己省着花,冬天,他穿件旧棉袄,夏天喝凉白开,从不添新衣,这些,没人看见。

人们只看见,他离婚了,再婚了,好像过得还不错,他们看见的,只是他们想看见的。

真相,藏在了一张张泛黄的汇款单里,藏在了一个父亲二十年的沉默里。

从唐山大地震到胡同老屋,他用一生写下了两个字:真实

这背后,藏着一个更长的故事,一个关于坚守的故事,王文澜不是天生不爱说话,而是他更相信行动的力量。

从十五岁在山西黄土地上第一次按下快门,到唐山大地震的废墟中记录生命,再到胡同里等待风吹起花瓣,他的一生,都在用行动诠释同一个词:真实。

他的照片不是冷冰冰的记录,而是带着温度的叙事。

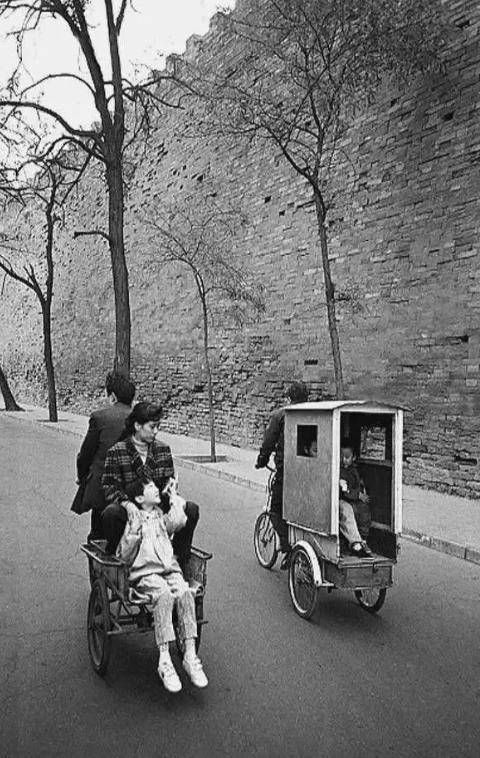

有一组作品,叫《胡同春秋》,捕捉了老北京从计划经济到改革开放的变迁:一个老太太在院子里纳鞋底,身后是刚拉起的电线杆;一群青年围着收音机,听邓小平讲话的剪辑版。

这些照片,后来登上了《人民画报》,让他一夜小有名气,那时候的王文澜,意气风发,他进了北京一家文艺单位,当摄影师,负责拍纪录片和宣传照。

工作忙碌,但不缺浪漫,九十年代初,他遇到了倪萍,那是央视春晚后台的缘分,倪萍当时已是荧屏上的大明星,笑容甜美得能融化冬雪。

王文澜被派去拍她的访谈照,两人一聊起来,就聊到天亮,从摄影谈起,到人生理想,王文澜的镜头总能捕捉到倪萍眼神里那抹不为人知的疲惫。

倪萍后来在采访中说过,那时候她工作压力大,丈夫的出现,像一股清流。

1990年他们低调结婚,生下儿子虎子,一家三口,本该是幸福的模样,可天有不测风云,虎子出生没多久,就被查出患有先天性白内障,医生说这孩子活不过五岁。

倪萍想卖房去美国治病,王文澜不答应,他说房子是根,是往后能退的路,两人吵得厉害,最后离了婚。

他啥也没带,搬回父母的老房子,靠稿费和退休金过日子,每月寄的钱不多,可占了他收入三分之一还多,他从不喊苦,也不叫冤。

很多人说他是不负责任的父亲,可他不是不管孩子,只是换了种法子,那时候出国看病难,医保也cover不了,他能做的,就是每个月寄点钱过去。

没上过电视,没出过书,也没在社交平台上喊过话,不争也不辩,别人看他不吭声,以为他冷血,可他是在用自己的方式,把担子扛下来。

这种“不解释”的背后,是一种强大的内在评价体系,他的人生和他的艺术是统一的,他的人格和他的选择是统一的。

这种内在的统一性,让他能够抵御外界的任何评判,因为他的标准不在外界,而在内心,他拍照片,要“活气”,不要“摆拍”。

他做人,要真实,不要表演,这种一致性,是他所有行为的底层逻辑,也是我们理解他的钥匙。

那些不说话,却扛起天的男人

王文澜不是个例,他是一个群体的缩影,你身边,是否也有这样的他?他们可能是远在工地的父亲,省吃俭用,把每一分钱都寄回家,却很少打电话,因为怕话费贵。

他们可能是深夜还在开车的丈夫,为了给家人更好的生活,默默承受着疲惫和孤独,回到家却只说“今天还行”。

他们可能是在外打拼的兄弟,自己啃着馒头,却告诉父母“吃得很好,别担心”。

现在的总有人说好爸爸得陪孩子,可很多人没法天天守着,有人在外打工,有人在国外挣钱,有人照顾病重的家人。

他们给钱,给支持,可没人看见,王文澜就是其中一个,他不刷手机,也不看评论,只偷偷存着前妻和儿子的合影,擦干净相框,笑着念叨,挺好。

儿子长大了,身体也好了,偶尔会来看看他,每次见面只说一句,爸,注意身体。

这话在他心里,比什么都重,这个时代,对男性的要求越来越高,要求他们既要有能力赚钱,又要能陪伴,还要善于表达情感。

这是一种进步,但有时也成了一种苛责,我们赞美那些既会赚钱又会陪娃的“超级奶爸”,这很好。

但我们是否也该给那些像王文澜一样,因为种种原因,只能选择用行动去爱的父亲,多一份理解和宽容?他们不是不会爱,只是爱的语言不同。

他们的爱写在汇款单上,刻在皱纹里,藏在深夜的叹息中,这种爱沉默却无比厚重,这种爱无言却掷地有声。

我们习惯了喧嚣,习惯了表达,习惯了把一切都说出来,以至于我们忘了,最高级的承诺,从来不是靠嘴说,而是靠做。

当所有人都在喊,他选择做那个听的人

王文澜的20年,就是最硬核的承诺,它告诉我们,爱,有一万种表达方式,陪伴是其中一种,默默守护是另一种,它们没有高下之分,只有形式之别。

2025年,离婚快三十年了,网上还有人骂他,他也不回应,他只是还在拍胡同里的老人,老树,下雨后滴水的屋檐。

他拍的是时间,也是日子,他没有光环,也没有眼泪,就每个月按时汇款,一做就是二十年,这不是演戏,也不是赎罪,就是一个普通人,在自己能做的地方,把该做的事做了。

他不指望谁懂,也不图谁谢,就这么安静地守着一个他从没丢掉的身份,父亲,这种安静,在当下这个喧嚣的时代,显得格外珍贵。

我们这个时代,太需要被看见了,每个人都渴望被关注,被理解,被认可,我们发朋友圈,写小作文,上直播,拼命地表达,生怕被世界遗忘。

而王文澜,却选择做一个“不被看见”的人。

他放弃了为自己辩解的权利,放弃了被世界理解的可能,只为守护一份内心的平静和家人的安宁。

这是一种怎样的定力?这是一种怎样的智慧?

心理学上有一个“内在评价体系”和“外在评价体系”的理论,大多数人,活在外在评价体系里,别人的看法决定了我们的喜怒哀乐。

而少数强大的人,活在内在评价体系里,他们有自己的标准,自己的节奏,不被外界所动,王文澜,就是后者。

他的内心强大,任凭风吹浪打,我自岿然不动,这种力量源于他一生的经历和坚守。

从插队知青到摄影记者,从时代记录者到沉默的守护者,他始终忠于自己的内心,他用自己的生命,诠释了什么叫“平凡的伟大”。

真正的英雄主义,不是改变世界,而是在认清生活的真相后,依然选择在自己的位置上,把该做的事做了,而且一做就是二十年。

当喧嚣达到顶点,人们终将重新发现,那些沉默的行动者,才是社会真正的压舱石,因为他们不追求瞬间的掌声,而选择长久的担当。

他们不活在别人的嘴里,而活在自己的行动里。

结语

真正的强大,不是向世界证明什么,而是忠于内心的选择,并默默坚守。

当喧嚣达到顶点,人们终将重新发现,那些沉默的行动者,才是社会真正的压舱石。

你身边,是否也有这样一位“王文澜”?他们的话不多,却用行动给了我们全部。

参考资料: